瑞安人“舞”起来的藤牌舞,今年6月被列入了第三批国家级非物质文化遗产公示项目。

往前,1957年瑞安藤牌舞参加第二届全国民间音乐舞蹈会演并获得优秀奖,全体演员在中南海怀仁堂受到周恩来总理、朱德委员长等领导的接见。

再往前,藤牌由民族英雄戚继光在抗倭中发明。

再往前,有周代干舞、宋时蛮牌舞反映战争生活。藤牌舞就是这些武舞的延续,一种文化的传承。

1998年,笔者在市委宣传部工作时参与过排练藤牌舞的相关工作,深知排个藤牌舞拉得出来不容易,这次采访藤牌舞的“舞友”们算是久别重逢,他们都急着说,藤牌舞“青黄不接”啊。

瑞安人把练兵中讨人喜欢的动作组成藤牌阵

藤牌源于戚家军抗倭。

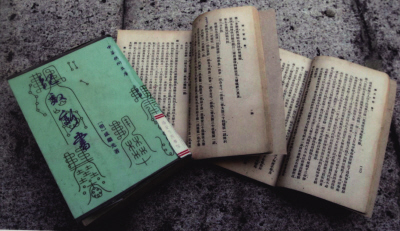

明嘉靖三十一年至四十二年(1552至1563年),浙南沿海备受倭寇侵扰掳掠。抗倭名将戚继光见一些桌椅家具用藤条做成,很牢固。于是用藤打成牌,涂上桐油,画上老虎头,做成藤牌用于抗倭。从瑞安市图书馆借来的戚继光军事著作《纪效新书》,上载:“余乃因蹶思使以败求胜,乃精放乌铳之法以代矢,矢不及铳……狼筅钯棍皆倍刀之长,藤牌捍身而进,刀枪不可入,是以幸而屡捷。此后百战未有一挫。”

藤牌练兵又跳又滚,把牌舞得圆而快,引得百姓纷纷去校场看练兵。清末,虽然藤牌已渐渐失去作用,春秋季校场练兵也名存实亡,但百姓喜欢看藤牌兵操练,于是瑞安籍的清兵和团勇把练兵中讨人喜欢的动作组成藤牌阵,在清明庙会时向人们表演,既为纪念抗倭名将戚继光,又意为去邪保天下太平。

薛慕震长期以来研究和整理藤牌舞资料,他在《藤牌舞概述》中记述:“城隍庙、洞桥爷庙等一些庙会……搭起布城门,八个吹长号的站在城门上,前列八面大旗。它一开始就摆龙门藤牌阵:铜槌当龙眼,双钩镰当龙角,狮子牌当龙嘴,牌上双刀当牙齿,皮牌当下颚,藤牌一个接一个当龙身,阵头叉当龙尾,一开场就给人以舞蹈的美感。远看那蠕动的藤牌龙,栩栩如生,极其壮观。”

1928年以后,严禁迎神庙会,藤牌阵亦停止活动。1953年瑞安民间又开始排演藤牌阵,在文化馆同志的指导下,薛纪芬负责整理加工,演员以县搬运站工人为主,邀请培桃老、董仲璇、银林本等执教,并按戚继光《纪效新书》、《练兵实纪》中的记载重新编排,一个适合舞台演出的民间舞蹈脱颖而出。

藤牌舞动作的特点

是“矮、滚、实、劲、圆、活”

徐巧清说起藤牌舞,双手比划着动作,手舞足蹈。

他送给笔者一份藤牌舞排练脚本的复印件:整个舞蹈分教场练兵、夜间偷营、庆功唐牌三节。脚本上有队形图,手绘的。脚本上有伴奏曲,共十曲。开场,长号低沉,锣鼓齐鸣,唢呐主奏“得胜令”,听起来很雄壮威武,造成了将帅升帐祭旗出兵奔赴疆场的肃穆壮烈气氛。鼓不但是指挥,而且渲染战场气氛,如夜袭开始,其他乐器都停了,只有鼓点轻、重、缓、急,使人有兵临其境之感。

徐巧清说,藤牌舞要突出藤牌的蔽身作用,尽量使身体藏在藤牌里。矮子步过场,从慢至快,就像是藤牌军在夜幕中曲着身子,快步地穿过障碍物袭击敌营。打庆功唐牌,气势磅礴,配上“连环”乐曲,把舞蹈推上高潮。

藤牌舞动作特点是“矮、滚、实、劲、圆、活”。“矮”:要求每个动作都要屈膝。因藤牌兵需要以牌遮身,人的身体各部位不能在外多露。“滚”:学藤牌舞要先学“滚”,“滚”已成为藤牌舞的表演风格特点。“实”:吸收南拳的打法,要求马矮步实,气沉身稳,在实战时能抵住其他兵器的袭击,舞时要腰板直,不开胯,眼平视,不花俏。“劲”:出刀时要迅、猛、准,给人以架势健美、威武有力的感觉。“圆”:舞藤牌时要求大臂带小臂,腕要灵巧,这样把牌轮一圈,就可以巡行全身,使整个粗犷有力的舞蹈平添了几分秀气和妩媚,给人以美感。“活”:指身体灵活,捷如猿猴又凶如猛虎,跳要轻松又需提气。

有一个藤牌舞的口诀:“人矮腿屈隐牌中,蹲身急滚刀生风。运牌圆滑全身遮,以短制长藤牌功。”

问舞过藤牌舞的人,都说弄藤牌舞讲“武”功,又讲“舞”功。岁月不饶人,年龄大了,蹲不下去、滚不起来了。

1957年在中南海接受

周恩来总理朱德委员长的接见

王国良匆匆来到,送来两大本藤牌舞历史资料。他1957年参加藤牌舞晋京演出,几十年收集藤牌舞资料,像宝贝一样珍藏。他今天把这两大本资料捐送给了市“非遗”保护中心。

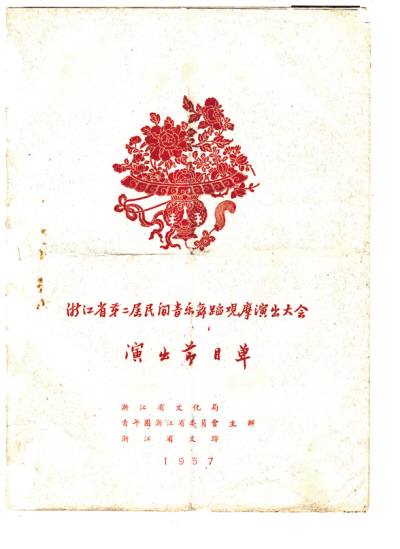

这是藤牌舞最为辉煌的一段历史:1957年1月7日至12日,市运输公司(站)等单位职工为主体的表演队在温州及各县巡回演出一星期,引起轰动。1月16日至25日,赴杭州参加浙江省民间音乐舞蹈观摩演出,受到前来观摩的总政文工团、前线歌舞团专家的肯定和好评,并获一等奖。3月10日至23日,代表浙江省代表队晋京参加在北京工人文化宫举行的第二届全国民间音乐舞蹈会演,荣获优秀奖(当时没设一、二、三等奖,全国仅山东“大秧歌”、浙江长兴“百叶龙”、浙江瑞安“藤牌舞”获优秀奖), 受到周恩来总理、朱德委员长等领导的接见。五十多年过去了,在杭州拍的演员合影照片,王国良一直珍藏着。

一隔就是廿年。1977年,藤牌舞参加新中国成立三十周年暨温州市第四届鹿城音乐会。

又是近十年。1986年6月,《中国民族民间舞蹈集成·浙江卷》编委来温州为藤牌舞录像,获民舞集成奖;1989年9月,代表浙江省代表队参加中国舞“蓉城之秋”文艺演出荣获“最佳表演奖”和“精神文明奖”;1990年11月,参加温州市各县(市)区职工文艺调演;1997年9月,参加浙江“东海明珠”大型文艺晚会获舞蹈类“金奖”;1998年10月,参加讴歌温州市改革开放二十年伟大成就“十月的阳光”大型电视文艺晚会(那次笔者就是瑞安市代表队领队)。

直至“申遗”之后,2006年6月,参加浙江省非物质文化遗产保护成果系列展示:浙江省首届民间文化艺术节暨第七届广场文化艺术节开幕式即吴山广场民间花会表演。9月,参加浙江省群星奖广场舞蹈大赛获金奖,满载而归。

2007年7月,藤牌舞被列入浙江省第二批非物质文化遗产名录,默默地承载所有悲喜,大家觉得流的汗水、忍的泪水都值得。

大家盼望

有一支年轻的

藤牌舞队伍

藤牌舞,倾注着几代人的心血与汗水。

笔者从材料上了解到,游水沫、管仲吹是能回忆得起的最早一代藤牌阵演员,民国初期活跃在藤牌阵舞台上。董仲璇、银林本、培桃老是新中国成立前的藤牌阵演员,新中国成立后指导排练藤牌阵,教习抢战藤牌、双刀战藤牌等打法,承前启后,功不可没。

值得怀念的是薛纪芬,他于1953年搜集史料,拜访艺人,整理加工藤牌阵,为继承和发展民间文化遗产作出了重大贡献。还有蔡兴茹,1953年他结合民间武术和戚家军士兵操练特点,发展了藤牌舞基本动作,协助传授排练,以打藤牌的高超技艺获得民众交口称赞。王志卿等人为藤牌舞配曲,一段“风入松”(‖: 5·6 53|23 21|65 61|23 23:‖)的重复吹奏,节奏鲜明,重拍突出,使舞者显得矫健勇猛。蔡兴茹、叶昌来、徐乃光都是新中国成立后藤牌舞首批演员,协助排练加工提高藤牌舞,曾参加第二届全国民间音乐舞蹈会演,受到中央首长接见。

徐巧清,藤牌舞传承人,师承薛纪芬和蔡兴茹,系藤牌舞表演队队长。薛慕震,薛纪芬之子,十分钦佩父辈对瑞安民间艺术的执着和献身精神,研究和排练藤牌舞,为传承藤牌舞作不懈努力。陈杏清,1979年参加《藤牌舞》表演队,《藤牌舞》第四代演员,藤牌舞表演队副队长兼教练。徐巧清说,他儿子也是藤牌舞演员了。

2006年6月10日《瑞安日报》曾刊发专题报道:《藤牌雄风,何日再现》。

细细分析,难度不小。藤牌舞起源于抗倭中的戚家军练兵操,既有古代士兵校场操练动作的继承和提炼,也有对民间武术动作程式的吸收和消化,更有戏曲、曲艺乐曲的接纳和引进,因而具有武(术)、舞(蹈)、曲(艺)的多源化特征。藤牌舞表演场所最先为社戏、庙会和堂会,是伴随着民俗活动而产生与发展的。民俗活动是皮,藤牌舞是毛,“皮之不存,毛将焉附”。藤牌舞在长期流传中缺少一定的固定程式,有赖民间艺人身传口授,一旦师承中断,复原就十分困难。

为了保护民间舞蹈藤牌舞,瑞安市计划搜集藤牌舞资料,抓好藤牌舞基础理论研究,建立藤牌舞民间艺术节,建立一支年轻的藤牌舞队伍,防止“青黄不接”,让藤牌舞重新焕发新生的活力。

海安所宾阳门城楼,是明代为抗击倭寇而建的,城墙尚是明代遗构。去年农历九月廿八海安建城抗倭历史文化节,邀请藤牌舞表演队参加。宾阳门城楼与藤牌舞,都是抗倭斗争历史的实物见证,两者珠联璧合。听说海安付给了藤牌舞表演队出场费,这非常及时地给了藤牌舞表演队一个支持和一个启发。