一百年前的这个时候,令我们的先辈们难以置信的是,不可一世的至高皇权竟然轰然倒塌。千百年来,养尊处优的中华帝国无论如何都不曾想到,它的现代启蒙就在辛亥革命的境遇下开始了。

那几天,瑞安的天气“虽已是小寒季节,但由于连天晴朗,还是小阳春光景。”武昌新军工兵营里仓促引发的枪炮声,传到了瑞安之后,“署理县令符璋仓卒交卸”,安民告示到处张贴。

瑞安这座自三国建县始的浙南古城,从没有象这个时候惊心动魄、脱胎换骨、翻天覆地。“庆祝中华民国成立提灯游行大会”游行在瑞安大街小巷,民居商铺上挂起的灯笼,甚至映红、照亮了百姓的心。

在这重大的历史节点,洪炳文写下瑞安人的“文明气量”:

建立共和推华氏,奠定神京赖子仪。

天象彗星曾示警,更新除旧在斯时。

在《辛亥岁除感事》中读到的“文明气量”

洪炳文在晚清民初的文坛上,是一位成就卓著的剧作家和诗人,他一生的大部分时间都从事写作事业。甲午战争败后,他认为,要使国家强盛,首先要唤醒民众,让他们从落后与愚昧中解脱出来。

他说:“下流社会欲开其知识以祛妖妄,固团体以安君国,非经史古文所能为力,莫如改良曲本,使庸耳俗目注意及此。”又说:“振兴祖国必须开悟人民。”

1911年的冬天,正值辛亥革命之时。这场革命令诗人意气风发,他连续写下《辛亥岁除感事》七律5首组诗。从《此咏满清入关和长期统治的缺失》、《此咏武昌起义的导火线,四川保路风潮》、《此咏武昌起义和外兵准备干涉》、《此咏攻克南京和临时政府成立》一直写到《此咏清帝退位和民国予以优待》。

林炜然先生在诗前附志,评价先人的作品时,他说:“此作不但熟悉时事,崇斥充当,堪称史诗。首尾两首的民族观点,亦无麻痹或褊狭(按:气量狭小,急躁的意思)之处。”

七律组诗第五首《此咏清帝退位和民国予以优待》写道:

秦晋寒盟谓可寻,天潢戚畹力难任。

朝廷自效唐虞事,宰辅谁存操莽心。

颁历已闻更正朔,维新端赖肃宫箴。

崖山缅甸穷追日,不及文明气量深。

诗文最后一句中的“崖山缅甸”,指出崖山之殇,在那个落日余晖下的南宋王朝的尾声,是陆秀夫负帝蹈海的壮举。而清灭明,又是追杀明桂王于缅甸的悲凉。洪炳文说这两件事都“不及文明气量深。”可见,辛亥革命在当时知识界的思想面貌。

这一年,洪炳文63岁。

那么,当年这场革命影响到瑞安的“文明气量”有多深呢?老百姓又是怎么祝贺新事物新气象的呢?瑞安的大街小巷又发生了怎么样的变化呢?

池志澂成为策划主文案

武昌起义是农历八月十九日(10月10日是用阳历后追改的,民国前沿用农历)。几日后,各省纷纷响应,浙江于11月4日(农历九月十四)光复。接着,温州青年军官周元善(清光绪三十年(1904年)入保定北洋陆军速成学堂。毕业后历任清广西新军炮队营督队官、浙江省督练公所军事委员、陆军八十四标第一营督队官及四十一协参军官等职。)、薛同等策动温州防营统领梅占魁,于11月9日(农历九月十九日)赞成共和,成立温州军政分府。温处巡道、温州知府,永嘉知县都潜逃了。

隔日,梅占魁统领派黄曾枚(让卿)、薛同、项肩(佛时)、项廷珍(志贞)、张秉威(毅夫)等6人来瑞安接受。黄曾枚奉军政分府委为军政支部长。

当时,池志澂在座,大家推其为主文案,拟写通告及安民告示,由军政支部黄印颁布。

他们即于当天午后,邀同重要土绅数十人,以“大汉安民”一对木牌作先导,发出安民告示,在城内外巡回一周。

安民队经过时,群众都敲锣打鼓,吹唢呐、放鞭炮欢迎声不断。

西山文昌阁上的红旗还没定好图案

林炜然先生在《辛亥革命在瑞安》中回忆当时的情景,他说:“当时我家住新饭店前,得到通知也临时雇来鼓吹手数人于该处设站。”

可见,安民队每到一处,敲锣、打鼓、吹唢呐、放鞭炮表示欢迎。周围群众聚观的很多,因为还没有拍手欢呼等习惯,只是纷纷议论。

林炜然先生回忆,有个剃头师傅说:“清朝的上代本是藩王。因为李闯打进京师,崇祯爷吊死了,再加上吴三桂通番,就趁势夺去大明天下。进来却吃不下洋人的枪炮,竟把我们的大汉江山分割送人,求情讨饶。故此湖北新军起事,要把它赶出去。如今我们浙江也不服该管,眼见这座金铰椅坐不稳了。”说得相当完整,像替代安民队讲了话。

隔几天,在瑞安县前(今解放路县前头一带),见到温州军政分府宣布光复大义,并维持治安的布告。布告不再叫示谕,也没有“仰各遵凛毋违”等官腔,末了还署了都督徐定超的全名。

由于民国还没改元,而传说黄帝是汉族始祖,故日期写“黄帝纪元四千六百零九年X日。”

在瑞安旧城城区制高点上,西山文昌阁飘扬着一面红旗。图案是:中央一个较大的黄色圆面,射出九道光角,角顶各有一个黄色小圆面。听说旗名为”九星绕日“。

该旗与武昌起义时用的、代表本部十八省的”铁血十八星旗“不同,却与民元铸的开国纪念铜币的图案相仿佛。可见,当时对国旗形制出于陆皓东先烈的青天白日图案是否被采用,还没统一的意见。

八角桥两旁的商店都挂上了

“庆祝民国成立”的灯笼

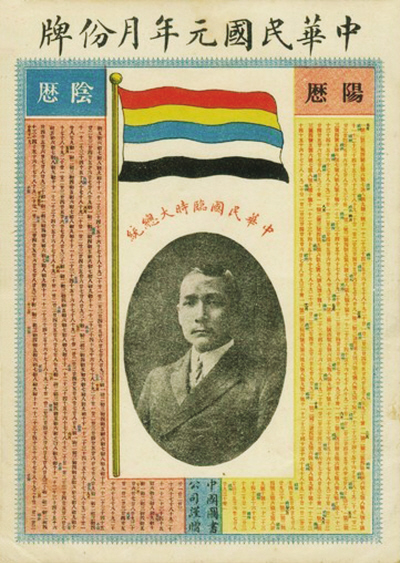

在洪炳文写下《辛亥岁除感事》七律组诗的这年农历十一月初二,苏、浙、沪联军攻下南京,除直隶(今河北)外,17个省代表齐集南京,成立了临时参议院,并选举孙中山为临时大总统,组织临时政府,于十一月十三日就职,宣告民国成立。

辛亥年农历十一月十三日的阳历正是1912年1月1日。这一天,中华民国正式成立。改用阳历,以当天为中华民国元年元旦。

消息到达瑞安以后,大家奔走相告,即准备开会筹备庆祝,定于1月5日举行提灯大会。

所谓的提灯大会,即全县民众手持灯笼,列队游行。在王超六先生执笔的《瑞安近百年大事记(1840—1949)》中,记载了当时的情形。

1912年1月5日傍晚,各机关、各团体人员于县前到司前(今解放路一带),各学校师生(初小不参加)于学前到集真观(今人民医院门诊部)前,就指定地点集会。

18时许,游街队伍从大街(今解放路一带)向西出发。前面带队的人提灯用黄纱糊制,四周镶红的大纛灯,上面贴着“庆祝中华民国成立提灯游行大会”红字。接着是“废除专制,建立共和”的八对大牌灯,再由一批2米多长的风露烛围的音乐亭,挂满各色的明角灯。

队伍前面是吹打班,吹奏着“十祥景”,以后是游行队伍,各单位都有自己的牌灯,有的还有队乐。每人各自高挑灯笼,上贴“民国万岁”红字。

瑞安中学师生担任殿后,在队伍最后敲锣打鼓。他们提着的大灯,上贴“国泰民安”大红字。

队伍经八角桥时,两旁商店都高照“庆祝民国成立”的灯笼,从八角桥转仓前街,由西门街出西门,经瓦窑、小马道、大马道、直大郊场,转城隍庙街向西进东门,到集合原地散队。

林炜然先生在《辛亥革命在瑞安》中回忆当天晚上的情景,“虽已是小寒季节,但由于连天晴朗,还是小阳春光景。”他还说:“这次游行,参加的人虽不到两千,但在那时已是破天荒的盛会,也是我少年时代最热烈而狂欢的夜晚。回家上床,却久久不能入睡。”