塘下镇是我市著名侨乡之一,自1905年北里垟村的董智春东渡日本谋生,成为塘下第一个出国的华侨以来,100多年过去了,塘下现有海外华侨1.8万多人,分布在法国、荷兰、意大利、西班牙等21个国家和地区,有39人在欧洲各地担任华侨华人联合会等社团副会长以上职务。其中多数华侨华人在国外拥有自己的店铺、工厂、贸易公司等资产,并在当地具有较高的社会地位。

塘下海外华侨凭借自己的勤劳勇敢和聪明才智,在异国他乡艰苦创业,不仅为其所在国家的繁荣做出贡献,还情系故里、关心支持祖国、家乡的建设和发展,为振兴塘下积极献计献策、慷慨解囊。

就像每一位成功人士背后都有一段酸甜苦辣的往事一样,事业有成的华侨华人也不例外。那么,塘下的华侨是怎样在海外闯出一片天?塘下的华侨史是怎样炼成的?请跟随记者一起走进塘下华侨历史陈列馆,跟随时代的脚步,解读塘下华侨华人的发展史。

“塘下华侨可分为三个年代,新中国成立前、新中国成立后以及改革开放后赴海外谋生的华侨华人,我们也称之为第一、二、三代华侨。”塘下镇侨联主席董德申介绍说。

第一代华侨:

1905年出国为谋生

塘下地处东海之滨,百姓多以种植水稻、晒盐、捕鱼为生。虽然是鱼米之乡,但是在当时(新中国成立前)人们生活贫困,为谋生想尽办法,而出国“打洋工”成了一部分人的谋生选择。

1905年至1928年期间,现塘下里北垟、新居等村有13人不堪忍受贫困和迫害,背井离乡,随当时瑞安一些贫苦农民,一起到日本“打工”,寻求谋生之路,这是第一批远赴海外的塘下人。其中,里北垟村村民董智春1905年东渡日本,成为塘下出国谋生第一人。

1932年,又有里北垟、驮山等村44人,一为谋生、二为逃避政治迫害,而前往法国、荷兰等国。

1935年赴法国谋生的新居村民王建兴,是塘下第一批赴欧洲国家的华侨之一,他的后代如今都在海外工作、生活。经过塘下镇侨联牵线,记者找到了在家的王岩木(王建兴之子),深入了解第一代华侨最艰苦的海外谋生之旅。

当时中国的国际地位不高,在海外谋生活的华人时常遭歧视和欺凌。王岩木5岁时,父亲就远赴法国谋生了,虽未亲眼目睹父亲在外的艰苦,但多少也从父辈口中有所了解。

初到异国他乡,因不懂外语,又没有文化,王岩木的父亲只能当苦力扛运重物,或从事小商贩沿街叫卖一些小百货(领带、糖果等)。住的是格子铺,一个小房间住五六个人,每个人的活动范围就是一张床,甚至有时候还得两人轮流在一张床上休息,一人先睡上半夜另一人睡下半夜。吃的是土豆、青菜,一般需要自己去当地农民处购买。

“我父亲在国外打拼了15年,生活才慢慢好转起来,后来自己做裁缝、做炸薯条生意,再办工厂、开餐馆。”王岩木说,由于恰逢国内战乱,父亲出国后与家人失去联系达20年之久,直到同乡回国才辗转联系上。

而最早东渡日本的部分华侨,因受到当地政府排斥,加上认为欧洲国家富强且容易赚钱,便转而去欧洲谋生。1928年,曾东渡日本的里北垟村董岩寿去了法国,这也成为后期出国的大多数塘下人的方向。

第二代华侨:写信只用半张纸

自新中国成立至1978年的29年里,由于种种历史原因,这个时期赴海外的华侨并不多。据统计,这期间塘下镇出国人数仅244人,其中部分人还是经香港、澳门后转赴欧洲各国的。

“坐了3个月的轮船,漂洋过海到欧洲国家,这3个月里只能躲在船舱的最底层,不能‘见光’,一部分人就是这样偷渡到海外的。”一老华侨介绍道。

1968年,38岁的王岩木由父亲带到法国,最初他并没有同父亲一起生活工作,而是独自在一工厂里打工做皮革,住的是合租的破旅馆,因早出晚归、条件所限,他11个月里只洗了2次热水澡。

对60年代出国的华侨来说,生活相比前一代人虽有了很大的改善,但是勤俭节约的日子仍让王岩木至今难忘。

“连写信时,也要尽量言简意赅,只用半张信纸,这样可以省邮费,洗衣服时肥皂一块切成两块用,这些都是老一代人教给我的。”王岩木说,未出国前他觉得在国外工作,肯定是穿西装、打领带,在干净气派的百货大楼里上班,万万没想到根本不是这么一回事。“以前,只看到华侨带回来的欧元有多‘大’,却不知道生活是这么艰苦。”

1972年,在工厂、餐馆打工4年后,王岩木前往荷兰开始自己独立经营餐馆生意,可因为语言不通、资金不足以及不懂当地法律法规,餐馆成立之初经营非常不易,为此还交了不少“学费”。

“当时,当地税务人员上门查税,用荷兰话问我是不是只交了一半的税,我听不懂便胡乱应了个词,没想到这词在荷兰话是‘是’的意思,也就是说我亲口承认只交了一半税,十分难堪。”王岩木回忆说。

“从打工到创办自己的实业,这个过程很不容易,语言、资金、当地的法律法规都要学习,但在外打拼的中国华侨的精神让外国人刮目相看,欧洲国家对他们的普遍评价是勇敢、勤劳。”一位老华侨这样说。

第三代华侨:办工场做贸易干起大事业

改革开放以来,出国政策相应放宽,塘下出国的人数逐年增多,并呈多元化现象。据统计,仅以家庭团聚、劳务输出、边境贸易、探亲、出国留学等途径出国的侨胞便达13500人,遍布41个国家和地区。

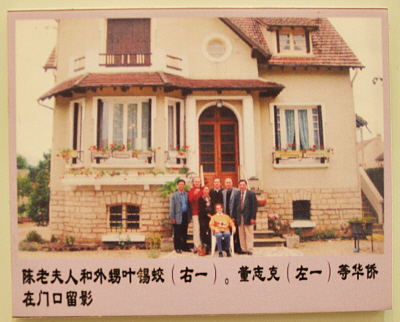

如今,塘下海外华侨大多数事业有成,从原来的从事小商贩、打工等,开始转向办工厂、开餐馆、搞批发、创公司,再到步入国际贸易市场。如董邦云、陈中华、叶锡蛟、徐秋林等华侨,他们的皮革、服装批发、酒驾、进出口贸易等生意做得红红火火,为塘下华侨闯海外开拓了新局面。

“第三代华侨最大的不同点,是他们普遍具有一定的文化水平,大多数人也以经商为主,办工厂、做贸易等等,将塘下人的生意经搬到了海外。”塘下镇侨联副主席陈美法向记者介绍了一位在外创业华侨的优秀代表——徐秋林,徐秋林所创办的意大利吉佩尔公司,2005年加入了意大利工业家联合会(简称联合会),他也是目前普拉托地区唯一一位在这个意大利最重要的行会组织内登记注册的华商。

1989年,徐秋林来到意大利,他在普拉托的初期创业经历和很多华商类似,都是从代加工转型到自产自销。初到意大利,语言不通,他首先在正规语言学校学习了一段时间。2000年,徐秋林开始转型做自产自销企业,并聘用了一位意大利设计师。如今,徐秋林企业内的设计师、销售、行政管理、专卖店人员都是意大利本土人,走出了一条新的经营模式,成为了华侨融入意大利社会的典范。这是徐秋林创业成功的“特色”,这也是第三代华侨非常鲜明的一个特点。

“第三代华侨,不仅仅以谋生为主,有了前两代人的基础,他们开始更多参与当地社会活动,拥有政治地位后,回国搞投资,对国内的慈善、教育事业的贡献也越来越大,很多人还被其所在国的华侨社团推选为侨领。”陈美法说,如今很多华侨子女在当地从事文化、卫生、科技等工作,文化水平一代比一代高。

塘下侨联

倾心打造“侨界之家”

塘下是侨乡,有归侨侨眷2万多人,华侨华人(含港澳台)1.8万多人。1994年,塘下镇侨联成立。

近年来,镇侨联建侨史馆、建平台、护侨益,凝聚侨心服务镇委、政府中心工作,已在塘下28个村建立村侨联。同时,镇侨联充分发挥侨联优势,积极牵线搭桥,激发华侨侨眷爱国热情,为家乡道路拓宽、饮水改善等公益事业助力助资。据不完全统计,华侨华人助资金额已达5200余万元。

镇侨联还采取多种方式服务广大归侨侨眷。2004年,塘下镇护侨益办公室成立,专门维护乔益,帮助处理侨益纠纷、侨眷代办出境手续、子女入学、就业等等工作。

为了将华侨艰苦奋斗创业的奋斗史、爱国爱乡的情怀等宝贵精神财富保留下来,镇侨联募集35万元,历时一年建成了塘下镇侨史陈列室。2008年4月,该室被列为“瑞安市青少年爱国主义教育基地”,开馆以来参观者达数万人次。

1934年,华侨贩卖小商品用的藤篮

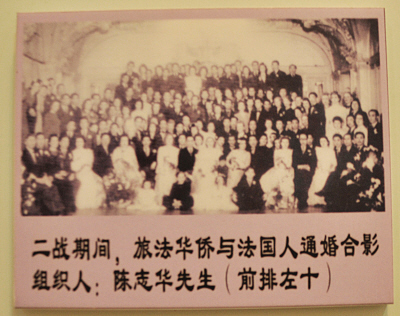

上世纪二战期间,旅法华侨与法国人通婚合影

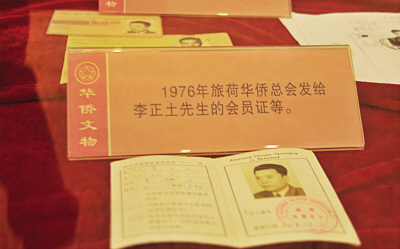

1976年,旅荷华侨总会发给华侨的会员证

上世纪90年代末,华侨在外过春节合影