三国时期,全国是从统一转向大分裂、长期混战、百姓痛苦不堪的时期。但就东瓯而言,则又相反,经济是从“草昧蒙翳”转向走上“积极开发”的关键性开创时期。东吴揭开东瓯“二次开发”序幕,为以后东瓯经济社会跨越式大发展奠定基础。瑞安经济也正是在这样的历史背景和条件下获得重大进步。

东吴立国方针

孙策据江东后,东汉建安五年(200),遇刺身亡。孙策去世前委托张昭嘱咐继位的孙权:“中国方乱,夫以吴越之众,三江之固,足以观成败。” 就是要立足江南,对中原局势采取坐观蜀、魏争斗的策略。这是基于对当时局势客观分析而作出的东吴立国总体战略,也是东吴的立国方针。在这一方针指导下,孙吴对包括东瓯在内的江南采取“积极开发”政策。

对东瓯而言,东吴的“积极开发”政策具有特别重要意义。秦朝的“羁縻”政策是消极的,汉代的“移民虚其地”政策是破坏性的,而东吴的“积极开发”政策是主动的,它从根本上扭转了统治王朝对包括瑞安在内的东瓯发展政策的严重偏差,拨正了东瓯发展的正确方向。

孙吴政权主要以江东豪族为统治基础,《三国志》说:“然深险之地,犹未尽从。”起初深山间居民并未归附,这就是山越。在东瓯故地,就是当年内迁时“逃逸山林”的越人。这批留下来的原住民,是以后东瓯人的真正始祖。他们居住于地广人稀的山区,经济封闭落后,基本上与世隔绝。《通鉴》称:“山越本亦越人,依山阻险,不纳王租。”由于历史上中央政权对东瓯的错误政策,他们也对孙吴持对立态度。正如《吴书》所述,“其幽邃民人,未尝入城邑,对长吏皆仗兵野逸,白首于林莽。逋亡宿恶,咸共逃窜。山出铜铁,自铸甲兵。俗好武习战,高尙气力”、“时观间隙,出为寇盗,每致兵征伐,寻其窟藏,其战则蜂至,败则鸟窜,自前世以来,不能羁也”,成为孙吴巩固江南的心腹之患。

平定山越与设立罗阳县

孙吴平定山越从东汉建安元年(196)至东吴赤乌五年(242),历时46年。其中与东瓯有关的战事主要有三次:东汉建安元年,东冶、侯官(今福州市)长商升会同山越首领张雅、詹强等起兵为乱,孙策遣永宁长韩晏领会稽南部都尉率兵征讨,韩晏为升所败。继任永宁长贺齐又代领会稽南部都尉事,大胜之,商、张、詹等出降。建安八年(203),建安(今福建建瓯)、汉兴(今福建浦城)、南平(今福建南平)山越复起。孙权遣会稽郡南部都尉贺齐率包括永宁县在内的所属各县兵士5000余人进讨,贺大败之,山越首领洪明被杀,洪进、苑御、吴免、华当等皆降。建安十五年(210),浙南、闽北五县山越在吕合、秦狼的率领下又起事,孙权遣吕岱、蒋钦领兵讨伐,结果吕合、秦狼被擒。

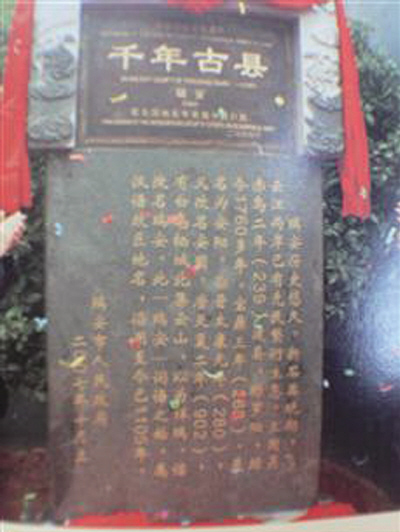

孙吴平定山越采用军事进剿与招抚降附两手并用方法,这在与东瓯有关的战事中都有所体现。对于这些被征服的山越,孙吴采取了“强者为兵,羸者补户”、“拣其精健为兵,次为县户”的政策,即强壮的收编为士兵,体弱的划归郡县补户。为了管理这些划归郡县补户的山越人,孙吴在平定山越过程中,在境内增设了一批郡县,其中就有建于吴赤乌二年(239)的罗阳县(后改称安阳、安固,当时境辖今瑞安市、平阳、苍南两县的全部,泰顺、文成两县的大部及龙湾、瓯海两区的一部)。所以说,瑞安县前身罗阳县的设置是孙吴平定山越的直接产物。

对于浙闽山越的平定,以往大多论著将其描述和定性为“大规模屠杀”、“残酷的进攻” 、“疯狂的进攻”。但也有学者认为,“应该从更高层次,亦即从是否有利于与中原文化的融合,有利于东瓯的开发,有利于社会进步的角度,作为衡量判断的标准。” “对东瓯而言,平定山越将山民逼到平地,编户归籍,纳入管理版图,加快了与中原先进文化的交流和融合,客观上为东瓯的开发提供了基础,是积极开发东瓯的起点,揭开东瓯二次开发的序幕。” (俞雄《秦汉和三国孙吴对东瓯的不同政策》)事情确实如此。浙闽山越的平定,是以山越人被杀或被迫为代价的,因而是一个痛苦的过程。但是,从是否有利于生产力的发展,是否有利于社会进步的角度去评判这一事件,浙闽山越的平定,既扩大了兵源,又使山越人出山定居,编户入籍,纳入管理体制,有利于浙闽土地的复垦和开发,有利于山越人的繁殖,客观上加快了与中原先进生产技术和文化的交流和融合,从而有利于浙闽生产力的发展。与此同时,浙闽山越的出山,成为郡县农业编户小农产生的土壤,有利于土著地主的形成;此外,还有一部分山越人通过“给客”制度,成为如蔡敬则那样的庒园主的佃客、部曲和奴婢。这些封建社会阶级关系的逐步形成,加速了浙闽社会从原始氏族社会跨过奴隶制度社会,直接向封建社会转变,从而实现了浙闽社会制度跨越式的变型。这些是孙吴平定浙闽山越的主要功绩,应该得到充分肯定。