近年来,随着电信网络的迅速发展,新型通讯工具的普及给人们在远距离交流方面和生活上提供了极大的便利,随之而产生的多元化通讯方式也深受民众的欢迎。

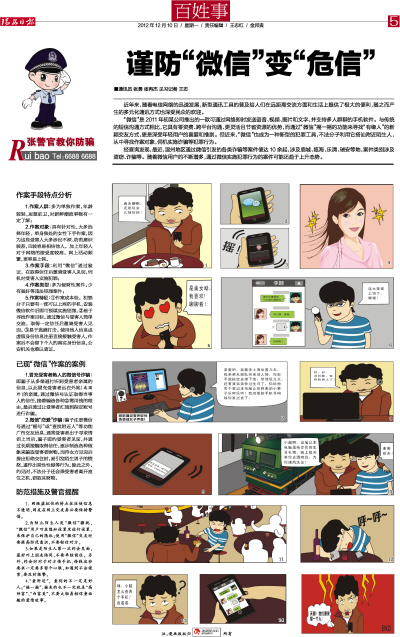

“微信”是2011年初某公司推出的一款可通过网络即时发送语音、视频、图片和文字,并支持多人群聊的手机软件。与传统的短信沟通方式相比,它具有零资费、跨平台沟通、更灵活且节省资源的优势,而通过“微信”摇一摇的功能来寻找“有缘人”的新颖交友方式,更是深受年轻用户的喜爱和推崇。但近来,“微信”也成为一种新型的犯罪工具,不法分子利用它搭讪附近陌生人,从中寻找作案对象,伺机实施诈骗等犯罪行为。

经查询发现,最近,温州地区通过微信引发的各类诈骗等案件便达10余起,涉及鹿城、瓯海、乐清、瑞安等地,案件类别涉及盗窃、诈骗等。随着微信用户的不断增多,通过微信实施犯罪行为的案件可能还趋于上升态势。

作案手段特点分析

1.作案人群:多为单独作案,年龄较轻,思想前卫,对新鲜潮流事物有一定了解;

2.作案对象:具有针对性,大多选择年轻、单身独处的女性下手作案,因为这些受害人大多涉世不深、防范意识较差,且较容易相信他人。加上年轻人对于网络的接受度较高,网上活动频繁,更容易上钩。

3.作案手段:利用“微信”通过验证,在取得信任后邀请受害人见面,伺机对受害人实施犯罪;

4.作案类型:多为侵财性案件,少有强奸等违法犯罪案件;

5.作案特征:①作案成本低。犯罪分子只要有一部可以上网的手机,安装微信软件后即可预谋实施犯罪。②易于寻找作案目标。通过微信与受害人简单交流,取得一定信任后邀请受害人见面。③易于逃避打击。使用他人信息或虚假身份信息注册直接接触受害人,作案后不会留下个人的真实身份信息,公安机关也难以查证。

已现“微信”作案的案例

1.冒充受害者熟人的微信号诈骗:即骗子从多渠道打听到受害者亲属的信息,以此冒充受害者远在外地(或国外)的亲属,通过微信号认证取得当事人的信任,接着编造各种急需用钱的理由,最后通过让受害者汇钱到指定账号进行诈骗。

2.微信“恋爱”诈骗:骗子注册微信号通过“摇号”或“查找附近人”等功能广布交友信息,通常受害者出于寻求情侣上当后,骗子即约受害者见面,并通过长期接触取得信任,逐步制造各种假象来骗取受害者财物。而待女方见面后提出拒绝交往时,易引发陌生男子的愤怒,遂作出恶性性侵等行为。除此之外,约见时,不法分子还会乘受害者离开座位之机,窃取其财物。

防范措施及警官提醒

1.网络虚拟性的特点往往使信息不透明,网友在网上交友务必要保持警惕。

2.为防止陌生人发“微信”骚扰,“微信”用户可在隐私设置里进行设置,来保护自己的隐私;使用“微信”交友时要提高防范意识,不要轻信对方。

3.如果是陌生人第一次约会见面,最好叫上朋友陪同,不要单独前往。另外,约会时对于对方借手机、借钱这些要求一定要多留个心眼,如遇到不法侵害,要及时报警。

4.“查附近”,查到的不一定是好人;“摇一摇”,摇来的也不一定就是“高帅富”、“白富美”,不要太轻易相信童话般的爱情故事。

注:漫画版权归 所有