飞云江人文系列

12

忠义流传800年

徐震和忠训庙

■记者 林 晓

在近期的“飞云江人文系列”里,我们报道了泰顺和文成之间的“云江事”。在母亲河飞云江中上游,确实流传着许多美丽的故事。文章介绍了飞云湖及其景区;讲了“云江风帆”的美景;还讲了“珊溪”地名的来历,以及“伯温故里 瀑布老家”的相关传说。

历史上,泰顺和文成曾是瑞安的辖地,所以这一带的故事也多与瑞安相关。今天,我们再次走进泰顺,讲一讲800多年前的一个瑞安人。因其生前“讲忠讲义讲孝”,如今,浙南特别是飞云江流域一带对他十分推崇,从而建庙纪念。

《瑞安县志》上语焉不详

记者在查阅相关历史资料时,见民国本的《瑞安县志》上有一条关于“忠训庙”的记载。“忠训庙”词条注:“忠训庙,乡镇多有,而祀神不一。一在树霞乡穗丰有田十五亩;一在中埭韩田,谓祀徐府侯王;一在前埠,民国二十一年修,谓祀陈侯;一在南垟,民国乙丑修;一在里泮垟;一在南山;一在塘岙山下;一在霞林,民国十三年建;一在仙降,未详所祀。”

按照《瑞安县志》上的说法,在早年,我们瑞安是有多处忠训庙的。但县志上说庙里祀奉的神仙各又不同。除了书中提到的有“徐府侯王”和“陈侯”之外,在仙降某地修建的庙里,甚至到了祀奉的是哪位神仙都不知道了。

由此可见,飞云江一带民间信仰的复杂性。只要是接触过民间信仰的人,都知道在民俗事项中,民间信仰是贯穿其中的。民间信仰是民间自发形成的,这个和民间的发展生产是息息相关的。

有学者说,制度化的宗教是有一个至高无上的神的,而民间信仰却没有。民间信仰是一种泛神信仰,就是没有最高神。具体到一座庙,这座庙所祀奉的神仙就是“老大”。比如,土地庙里的土地公公,就是土地庙的“老大”。

《瑞安县志》并没有明确地告诉我们,忠训庙里供奉的“老大”有几位,但按照书上提到的内容来看,至少可以肯定的是,有一位叫做徐震的人是做过忠训庙的“老大”的。

那么,今天,我们就来说说忠训庙里的“老大”徐震。

忠训庙里的“老大”是徐震

在民国本《瑞安县志》卷九,关于“忠训庙”的词条中,有几条狭长的按语。

按语说:“南山忠训庙题梁署徐忠训郎,即为徐震建庙。有崇祯戊辰邑令李灿箕书‘忠毅荷天’四字额。”

这么一说就十分清楚了。“崇祯戊辰”是崇祯元年,即戊辰年(1628年)。关于县令李灿箕也有确实的记载。

按文献资料《温州历史年表》,明代瑞安王祚昌(字玄翼)曾作《飞云江复官渡记》,记述嘉靖间知县刘畿,至崇祯间知县沈龙跃、李灿箕恢复官渡的种种困难,昭示后代,只有以诚与和,才能造福于民。

李灿箕,字叔玉,号九漈山人、玉阳子,举人,福建仙游人。历任承德郎、工部水司监督、六科廊主事等职,明崇祯间任瑞安知县。仙岩梅雨潭偏右悬崖阴面,有他的摩崖题刻“梅玉”二字。曾和海瑞一起抗击倭寇,是著名的抗倭将领,著有《仙岩志》十卷。

又据《清一统志》的记载:“忠训庙,在永嘉县西三十里。宋宣和中,郡人徐震率义兵御寇,死于难事,闻赠忠训郎。郡人为立庙,据此所谓‘徐府侯王’者,殆其似之。”

从《瑞安县志》的按语和《清一统志》的说法,我们大略可以知道这么一件事。在宋代宣和年间,有一位叫徐震的“老大”带兵抵御敌寇,光荣牺牲后,被封为“忠训郎”,后人还为他建庙纪念。

泰顺古村落里的忠训庙

说来也巧,记者与玉海文化研究会会员徐育森聊天时,说到了宋代的徐震。他说,除了《瑞安县志》上记载的多处忠训庙,和《清一统志》记载的永嘉县忠训庙之外,在泰顺筱村镇徐岙底村中,还建有一座忠训庙,其历史也久,传说也广。

徐岙底是泰顺县保存最完整的古村落之一。村落古朴自然,街巷纵横,路面铺以鹅卵石,民居错落有致地分布在街道两旁,颇具韵味。村里有文元院、举人府、吴氏宗祠等古建筑。如今村中已很少有人居住,显得寂静而荒凉。很多院落也已经荒废,无人居住。当年的繁华已经凋零,只有一些老人坐在院里,一边看着晾晒的酒曲,一边拉家常。

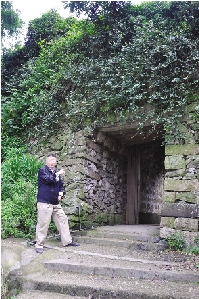

村里的一棵古树下有座忠训庙,这就是祀奉徐震的地方。

村民吴思妙说,徐岙底村里的居民其实多吴姓,而非徐姓。这又是这个古村与众不同的地方,其背后有着一个动人的传说。

据记载,宋宣和年间,方腊作乱,徐震率兵抵抗,不幸牺牲。在灵柩返乡的途中,经徐岙前的玉溪(现徐岙村前溪流)暂歇,天降大雨,使久旱而几近枯萎的禾稼尽沐甘霖。

本来久旱歉收,此后却连年丰收。于是村民将这个地方命名为“徐岙”,以志纪念,并在村头立忠训庙祀奉他。

徐岙村前有玉溪环流,后倚金山,左右奇峰对峙,似龙虎踞镇之势。村中山泉潺湲,古树苍翠。后来,吴家人经风水先生的指点,吴氏始祖吴莱举族迁徙此地。吴氏一族居徐岙700余年而不改村名,一代又一代虔诚地供奉着徐震。

如今,在村口苍虬古枫下的忠训庙,每逢农历六月初六(徐震诞辰),都会迎来筱村镇各村村民的朝拜。

在桐岭抗敌牺牲

徐震(北宋治平元年1064年六月初六日出生至北宋宣和三年1121年四月初七去世),北宋时瑞安义翔乡人(今泰顺县下洪乡)。

据相关资料记载,徐震少年不负先训,好书力学,官至温州府判。职上秉公亷政,为时人所敬佩。当时由于朝廷军事边防软弱,无力对抗外邦的军兵入侵。只可采取妥协的对策,每年要送给辽西夏大批“岁币”,致使人民负担惨重。

北宋徽宗时,在江南大肆捜罗奇花异石,官吏乘机侵贪,阶级矛盾更加尖锐。宣和二年(1120年),方腊在青溪(今浙江淳安)造反起义,起义队伍很快从千余人发展到近万人,并攻占了青溪县城,接着又一鼓作气,攻下了睦州州治建德城与睦州所属寿昌、分水、桐庐、遂安等县。

在这同时,起义军打退了驻守歙州(今安徽歙县)的宋军,占领了歙州及所属一些县城。随即,起义军向杭州进攻。十二月二十九日占领了杭州。这时,东南州郡纷纷响应,起义队伍发展到将近百万人。

徐育森说:“这时,方腊起义军的势力很快扩展到浙南,综合相关记载,方腊起义军曾3次进攻瑞安。”

宣和三年(1121年),方腊率其军攻占温州,逼近瑞安。县令王公济与乡绅赵霑商议稳守,决定招募义勇4万人,由徐震为将领,分守吹台山(今瓯海境内)各要道。是年四月初七,双方交战激烈,首领徐震壮烈牺牲于瑞安桐岭,享年58岁。

徐震的英勇牺牲,更激发了乡绅及地方军民的抗侵斗志。当时乡绅薛良显、薛良朋、薛良贵兄弟三进士,官至山东转运使、吏部尚书、朝议大夫,他们收拾徐震的残余部队,对敌抗战,方军未能入瑞。

宋宣和三年二月初九日(1121年2月27日),宋徽宗降诏任童贯为江淮荆浙宣抚使,率军15万前往镇压。由于方腊起义军没有作战经验,起义失败。

那么,徐震牺牲的地方在瑞安桐岭那里,这里还有什么样的故事呢?下一期,我们将继续关注徐震及忠训庙。

阅读背景

方腊漆园誓师起义

方腊(?一1121),睦州青溪(今浙江淳安)人。青溪境内帮源洞,是一方圆数十里的山谷,物产丰富,盛产漆料及楮、杉等木料。方腊家就在帮源,朱勔在苏杭设置造作局,以供奉花石纲为名,横征暴敛,巧取豪夺。帮源洞也和两浙其他地区一样,受到极大骚扰。方腊家有漆园,多次受到造作局官员的勒索。于是,他以反对朱励花石纲之名,于宣和二年(1120)十月九日在自家漆园组织起义。方腊首先痛斥了北宋统治者对内残酷剥削农民,对外向辽、夏输币纳贡屈膝投降的罪行,号召大家揭竿起义,当即得到当地人民的热烈响应。十一月一日,方腊称为“圣公”建元永乐,设官封将,建立了政权。