那些年我们一起追过的“雷锋”

[编者按]

在我们生活的这个时代,曾经有一种精神叫雷锋。正是有了这种精神和信仰,我们的生活才如此丰满和美好。

年代可不同,经历有迥异。但是,精神,让我们一如既往;信仰,则让我们风雨同心。而这些,也让我们数十年如一日“学习雷锋好榜样”。

今天,本报推出专题报道“德润瑞安·学雷锋”,阐述新时代的雷锋精神和其存在的价值。

■记者 欧苗苗 实习生 何妙

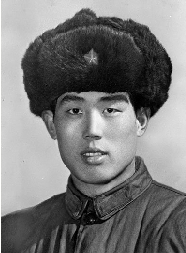

他,身高只有1.54米,但在别人心中是位高大的“伟丈夫”;他的生命很短暂,但他做好事的故事很长。他的名字叫雷锋。

虽然雷锋离开我们已经51年了,但一代一代像雷锋一样的好人,在中华大地上不断涌现。那是多么长的一串闪着金光的名字啊:雷锋式的解放军战士刘英俊、雷锋式的矿工郭明义、雷锋式的公交车售票员李素丽、雷锋式的残疾人作家张海迪……

他们用实际行动告诉我们:在离开雷锋的日子里,雷锋从来没有离开我们。

刘英俊:

眼里只有他人的好战士

刘英俊,1962年入伍后,处处以雷锋为榜样,严格要求自己,自觉地为连队、为群众做好事,甘当无名英雄。

一天早晨,他和战友们驾着3辆马拉炮车外出训练,在公共汽车站附近,他驾的炮车辕马被汽车喇叭声所惊,突然冲向人群,有6名儿童吓呆了。千钧一发之际,他把缰绳在胳膊上缠了几道,猛力一拉,使惊马前蹄腾空而起,紧接着他从辕杆下面用双脚猛跺马的后腿,马突然倒下,车翻了,6名儿童安然脱险。他却被压在翻倒的马车底下,身负重伤。被送到医院后,由于伤势过重,抢救无效,刘英俊光荣牺牲。

学习者:张益(退休干部)

“刘英俊是党的好儿子,是人民的英雄。”70岁的张益,现在是市报告文学学会会长,他用自己独特的方式阐述了雷锋精神。

张益,曾经是市青少年思想道德教育讲师团成员,在瑞安各中小学以及社区宣传雷锋精神近20年。退休后,他依然坚持自己的“雷锋梦”。在慈善总会工作了10年,创办了《瑞安慈善》。

“1963年3月5日,《人民日报》发表毛主席题词:‘向雷锋同志学习’。可以说50年来,雷锋精神为中国的伦理道德和价值观的确立打下了坚实的基础。十八大召开后,提倡我们一要物质富有,二要精神富有。在物质水平达到满意程度的同时,精神水平也要跟得上才行。”张益说。

郭明义:

工友心中的“郭菩萨”

郭明义,1977年参军,1980年入党,1982年复员到鞍山齐大山铁矿工作。入党30多年来,郭明义时时处处发挥先锋模范作用,在每个工作岗位上都取得了突出的业绩。工友们称他为“郭菩萨”、“活雷锋”;矿业公司领导则称,郭明义使整个“矿山人”的精神得到了升华。他20年献血6万毫升,是自身血量的十倍多。1994年以来,他为希望工程、身边工友和灾区群众捐款12万元,先后资助了180多名特困生,而自己家中却几乎一贫如洗。

2011年,在第三届全国道德模范评选中,郭明义荣获全国“助人为乐”模范称号。

他说:“有的同志说我傻,可我自己并没有丝毫做傻事的感觉。大家一起做一些高尚的事,我感到很充实、很快乐、很幸福。”

学习者:陈古影(银行职工)

“第一次听到郭明义的事迹时,我感到非常震惊,我们所有人都应该向他学习,他是名副其实的道德模范。”陈古影说。

在大学的4年里,陈古影是班上的团支书。团支书工作很辛苦,责任也很重。有一次,班里组织去户外烧烤聚餐,几个班委一起去采购烧烤物品。可是就在出发前,生活委员忽然发现钱包里的班费不翼而飞了,包括他自己的生活费。班会费是同学们一起筹集的,主要用于集体活动时的开销,重新筹集一定会影响这次活动的按时举行。

“先用我的吧,刚好这次又拿了奖学金。”陈古影用轻描淡写的语气打破了这个僵局,活动得以顺利举行。事后,同学们听说了这件事情,很快就重新筹集了一笔班费。

李素丽:

做小事同样能帮助他人

李素丽,1962年出生,中共党员,公交“李素丽服务热线”负责人,曾任北京市公交总公司公汽一公司第一运营分公司21路公共汽车售票员。

自1981年参加工作后,她在平凡的岗位上,把“全心全意为人民服务”作为自己的座右铭,真诚、热情地为乘客服务,被誉为“老人的拐杖,盲人的眼睛,外地人的向导,病人的护士,群众的贴心人”。

她认真学习英语、哑语,并努力钻研心理学、语言学,潜心研究各类乘客心理和要求,有针对性地为不同乘客提供满意周到的服务。她曾获“全国三八红旗手”等荣誉称号。

离开售票员岗位后,以她的名字命名的“公交李素丽服务热线”,继续为乘客提供耐心、周到的服务。

学习者:何建光(企业老板)

“李素丽做的好事虽然都是小事,但细节处体现精神,而且持之以恒地做好事更加不容易。”何建光说。

何建光是一名普通商人。从经商开始,他就一直勉励自己多做好事,多积善底。

“在社会上摸爬滚打多年,得出最大的结论就是广交朋友,多结善缘,朋友有难的时候一定要伸手相助。”何建光说,朋友就是资源,而交朋友最好的开始就是帮助他人,举手之劳最能体现一个人的乐于助人精神。

一次,何建光所在村的一名新居民为孩子入学难头疼。他知道后,马上凭借自己的人脉资源,为那名孩子顺利解决了就学问题。

“只要我做得到,就会竭尽全力帮助那些需要帮助的人,虽然没有轰轰烈烈,但是我已经非常满足。”何建光说。

张海迪:

身残志坚乐助他人

张海迪,1955年出生于济南,中国著名残疾人作家,哲学硕士。1983年加入中国共产党。张海迪5岁时因患脊髓血管瘤,高位截瘫,因此没进过学校,但凭着顽强的毅力先后自学了小学、中学和大学的课程。张海迪15岁时随父母下放到一个贫穷的小村子,在那里她给村里小学的孩子们教书,并热心地无偿为乡亲们针灸治病。

1983年,张海迪开始走上文学创作之路,其作品在社会上引起强烈反响。1993年,她被授予哲学硕士学位。

多年来,张海迪还做了大量社会公益工作,经常去看望孤寡老人和残疾儿童。她为下乡的村里建了一所小学,帮助贫困和残疾儿童治病、读书,还为灾区的孩子捐款,捐献自己的稿酬6万元。

学习者:潘玲玲(戏剧导演)

“张海迪能做到自强自立已经非常不容易,还能用自身力量帮助他人,实在很难得,也让我印象深刻,并时刻鼓舞自己,作为一名正常人,更应该帮助需要帮助的人。”潘玲玲说。

“雷锋精神的存在,就意味着社会的和谐。”60多岁的潘玲玲在年轻时曾经是学雷锋标兵,在学习和工作中,她一直将帮助他人作为自己的宗旨。现在退休后,每次看到有困难需要帮助人,她总是忍不住去帮。

每次出门办事,如果发现街上车辆排起了长龙,潘玲玲就会主动做一回“指挥员”。走在路上,看到西瓜皮或香蕉皮“躺”在路中间,潘玲玲都会捡起扔进垃圾箱,“如果老年人滑倒了,后果不堪设想。”

潘玲玲说的话很朴实,她做的事更实在。

当下为什么要学习雷锋精神?

有人调侃,“雷锋精神没户口,三月来了四月走”;也有人认为雷锋精神已经过时了。

那么,现如今,在一个雷锋从来没经历过的市场经济时代,我们为什么还要学习雷锋?雷锋精神在当下到底有什么样的普世价值?

市文明办道德建设科科长李洁如此阐述:任何时代都需要雷锋精神。雷锋精神之所以历久弥新、激励和教育几代人,其魅力就在于他所表现出来的理想信念、意志品格、奉献精神和道德情操,集中体现出了社会主义的价值取向和核心价值观的形态和特征。

雷锋精神价值观的核心就是集体主义的原则,助人为乐的德行。做好人好事,济贫助弱,救死扶伤,这是永远的社会期待,是永远的共同感动,凝聚了人类共同信念价值,闪耀着人性的光辉。

在商业文明和市场经济的冲击和影响下,我们因为步履匆匆,而失去目标,我们常常在日复一日的忙碌中,变得冷漠暴躁。但这一切恰恰说明社会需要雷锋精神的回归,而“最美妈妈”、“最美交警”、“最美司机”、“最美护士”等事迹在网络快速的传播,也正反映了社会对雷锋精神的呼唤,人们渴望社会正能量。

雷锋精神不会过时,学雷锋也不会过时。就其本质来说,它是一种以善待他人为快乐、以奉献社会为己任的高尚伦理精神。