飞云江人文系列

14

4000多米长的泥城今为泥城街

瑞安抗倭战争

■记者 林晓

上期“飞云江人文系列”里,本报连续两期刊登了关于《徐震和忠训庙》的报道。文章见报后,很多读者来电表示对当年的“忠义”勇士抗敌之举表示敬佩。还有读者询问,古时的瑞安,还有什么保护自我、抗敌的战争发生?今天,在“飞云江人文系列”报道里,我们再来回溯当年在东海一带的抗倭战争。

“倭寇”

指什么强盗?

“寇”是盗匪,侵略者,亦指敌人。记者查阅清代嘉庆《瑞安县志》上《寇警》时发现,其记载的“寇”有多种,如有“倭寇”、“山寇”、“海寇”、“群寇”和“洋匪”等等。

“倭”用普通话说来,是“窝”音。在我们瑞安方言说来,“倭”同瑞安话的“矮”音。所以,用瑞安话讲抗倭战争时,一般读作“抗矮”。“倭”字从人从委,“委”意为“身材软缩”、“身材小一号”。“人”与“委”联合起来表示“身材矮小的人”。这一点,与瑞安话的音为“矮”是同义的。

那“倭寇”到底是什么样的强盗呢?

14世纪,日本在内战中失败流亡海上的封建主、武士、海商、游民组成了海盗队伍,一再侵犯我国东南沿海地区。历史上,称这些侵扰劫掠我国和朝鲜沿海地区的日本海盗为“倭寇”。

倭寇被归于海盗之类,但实际上,他们抢掠对象并不是船只,多是陆上的城市乡镇物资。《明史·外国传三·日本》载有:“有捕倭寇数十人至京者,廷臣请正法。”明代谢肇淛的《五杂俎·地部一》也有称:“亦使浙直诸军士因之习於海战,倭寇之来,可以截流而御之。”

据正史上的记载,这说明在当时,倭寇是十分猖獗的。

随着时间的推移,倭寇一词所指的,不一定都是来自日本的海盗,只是由于这批海盗最初都来自日本(当时称为倭国),所以被统称为“倭寇”。及至后期,由于日本国内政治形势转变,加上官府的管制,日本人出海抢掠船只的事件已经减少。取而代之的是来自中国和朝鲜的海商与海盗,他们依从着过去倭寇抢掠的方式,继续为祸于东海,也被归于倭寇之列。

《明史》的“日本传”记载“大抵真倭十之三”。意思是真正的日本海盗约为总数的30%,也许是其他人等冒名或混杂其间作乱。

《瑞安县志》有倭寇入侵记录11条

明洪武十八年(1385年),明太祖命信国公汤和,前往东南沿海整顿海防,谋划抗倭大计。为更有效地防御打击倭寇的侵犯,汤和多次巡视海上。在他的领导下,从山东到浙江平阳,同时修建了59座卫所城。

据《明鉴》载:“洪武十八年(1385年)命汤和筑濒海城防倭,和乃度地,浙东西置卫所。濒海筑城五十有九,选壮丁五万八千余人戍之。”

明朝中后期,由于严嵩、赵文华等专权,政治已显示出腐朽衰败迹象,军备废弛,沿海地区军队粮食补给和装备及海防设施严重缺损,战斗力减弱,助长了倭寇的嚣张气焰,倭寇活动一度非常猖獗。

明嘉靖三十年(1551年),倭寇在温州沿海一带频繁入侵骚扰。瑞安海防设施十分松弛,倭寇屡屡入侵瑞安沿海地区,杀人放火,掳掠男女丁壮下海,抢劫钱财、粮食,民不聊生。

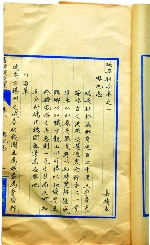

清代嘉庆《瑞安县志》中《寇警》记载的“倭寇”一条词条,是从明嘉靖三十一年(1552年)五月初七(农历,下同)开始至四十二年(1563年)三月十七日止,这11年中,倭寇入侵瑞安境的记录是11条。

市区泥城街的来历

明嘉靖三十年(1551年),瑞安新来了一个县长,叫刘畿(字羽泉)。

当时正值我国东部沿海常受倭寇侵扰的动乱时期。刘畿上任伊始,即把抗倭保一方安宁作为头等大事。他首先募民加固县城城墙,在城内储备粮食、督促沿海村庄居民将子女、财物迁入城内。他又动员兵民操练阵法,动员能工巧匠连夜赶造兵器。

刘畿推断:瑞安临江近海,倭寇往往都是随海潮从飞云江口方向来袭;如果只退守县城,那么城外大片陆地就会沦落敌手,县城也会陷入受困的被动局面。如何才能变被动为主动,确保城防万无一失呢?

经过深思熟虑,刘畿终于想出个好办法。他发动瑞安军民在县城南面,沿飞云江北岸,就地取材,利用江边滩涂泥沙,修筑了一座城外城,取名为“沙城”,老百姓称“泥城”,遗址叫做“泥城路”,也是现在泥城街的地方。

这条泥城分东、西两段。东段西起城东大教场,与老城相连,向东一直延伸至东山中埠的巡检司城。全长一千二百丈(约4000米),高一丈(约3.3米),址宽一丈,面宽六尺(约2米),建有司前、车头、岩前、五屿等4个寨门。西段东起砚山山麓至西门外上河埭,全长一百七十丈(约566米),城的高、宽与东段相同,建有西埭、上河2个寨门。

6座寨门均用石块砌成,比较坚固,各寨都备有弓弩礌石,并招募乡勇分兵把守。城外还挖了宽三丈(约10米)的护城河,使泥城更加易守难攻。此外,刘畿还要求海安、沙园两守御千户所城、东山巡检司城、飞云、梅头寨城及沿海各寨堠烽火台相互接应,加强防御。

打得倭寇躲到南麂

这一年,是刘畿得中新科进士,并出任瑞安知县的时候。他并不是“新官上任三把火”就完事了,查阅史书得知,他一生都是勤劳的清官。

清代嘉庆《瑞安县志》中《职官》记有“刘畿”,称其为“严明精练,应变若神”。

县志记载:“时承平久,防御废弛。倭寇至,畿制兵器、筑沙城、募义勇。冠薄城,躬冒矢石督战。寇退匿南麂山,虞其复发,督兵船剿之,民获安堵。”

这段记载是什么意思呢?县志这本“功劳簿”上的记载大概意思为,以前瑞安城乡过太平盛世久了,防御装备和设施都不太好使。刘畿当上瑞安县太爷之后,立刻制造兵器,建造防御设施,加固城墙,并且招兵买马,准备抵抗倭寇。

没过几日,倭寇打进了瑞安城,县太爷刘畿冒着“枪林弹雨”站在城头督战。倭寇打不过瑞安的将士,就逃走了。逃到哪里去了呢?县志上记载着“南麂山”,就是现在平阳的南麂岛。

400多年前

莘塍的雷雨夜

嘉靖三十一年(1552年)五月初七的夜间,倭寇乘着13艘船,由东海从飞云江口入侵至东浦(今东山一带)登陆,至十二都莘塍及瑞安县城周围一带,到处杀人劫掠。

刘畿率军民设伏在莘塍一带,诱敌深入。其间,倭寇从东山到上望九里,进入南垟寨包围圈内。突然间,鸣锣呐喊,杀声四起,乡勇与官军从四面杀出。经几个时辰的连续战斗,毙敌伤敌众多。

当时,雷鸣电闪,大雨倾盆,倭寇伤亡过多,不敢恋战,仓皇登船逃窜。莘塍之役,明军将领正六品百户季翰和高良二人及官兵乡勇为国捐躯。

清代嘉庆《瑞安县志》载:“乡勇以木棍击毙数十人,官兵并出合击,寇势已窘,值大雷雨,乃退。”

实际上,按史书上的说法,倭寇多被“乡勇”击毙,这些“乡勇”的姓名并没有在历史上留下来,我们只是记住百户季翰和高良二人的名字。那些曾经震慑寇胆、立下赫赫战功的民间抗倭义勇之士,渐渐从人们视野中消失了之后,还有哪些可歌可泣的故事呢?记者在下一期的“飞云江人文系列”里,将继续为你讲解。