千年志书从“读图”到“说文”

■记者 林晓

近期的“飞云江人文系列”,本报刊登了几篇与“图册”相关的文章,介绍了690年前的“历史图册”,绘于元代英宗至治三年(1323年)的《江山胜览图卷》,从这幅图的内容体量来看,瑞安占到了五分之三。

我们还讲到了450年前飞云江两岸的海防图《筹海图编》,在这份明代瑞安的军事地图中,记载着当时飞云江两岸的情况。在文章中,我们还介绍了瑞安的烽候(烽火台)以及所城与寨堡。这一期,我们来讲一讲志书,及与志书相关的图经。

读图时代的图经

大家知道,中国的汉字是从象形文字开始的。最初的文字脱胎于图形,我们的老祖先在岩石上画呀画,后来画到了动物的骨头上,又画到了锅碗瓢盆上。就这样,龟甲牛骨和鼎鬲爵罍上的图形后来成了文字。

象形文字是纯图画形式,经过数千年的演变,汉字虽然还保留象形文字的特征,但与原来的形象相去甚远,属于表意的文字了。

这样的演变与今天要说的图经和志书,有很多相近之处。

那么,什么是图经和志书呢?

所谓图经,是指附有图画、地图的书籍或地理志。图经主要以图为主或图文并重,记述一个地方情况,又称为图志、图记,是中国方志发展过程中的一种编纂形式。

图,一般是指一个行政区划的疆域图、沿革图、山川图、名胜图、寺观图、宫衙图、关隘图、海防图等。经,是对图的文字说明,包括境界、道里、户口、出产、风俗、职官等情况。它由地记发展而来,内容比地记完备。现知图经以东汉的《巴郡图经》为最早。

在宋以前,一般的地理志以图经为主,有“一图一经”、“经为图设”的说法。这就是历史发展中的“读图时代”。

当年的瑞安是怎样的呢?可惜呀,“读图时代”离我们的年代太远了,那些原本珍贵的图册现在已难以再见。

据相关资料显示,在浙南的历史上,从南朝刘宋时期以来,就陆续编写过各类图经方志,如《永嘉记》(谢灵运)、《永嘉郡记》(郑缉之)、《温州图经》、《永嘉志》、《温州路志》等诸多志书,但或佚或残。因此,再说一句可惜。

孙诒让与《永嘉郡记》

《永嘉郡记》是浙南地方志的开始,瑞安先贤孙诒让赞誉其为“吾乡图牒,斯其权舆”。原书在南北朝时传播甚广,影响深远,可惜“自唐以来,久无传帙”。

记者多次查阅瑞安政协文史资料委员会编辑的《“瑞安文史资料特辑”〈永嘉郡记〉校集本》之后,发现有一种可能,《永嘉郡记》原应为一册图经,原书中应以图说的形式展示东晋、南朝时期浙南一带风情。其中的“叙山、叙水、物产”应以图形的形式呈现。而现在我们见到书中描写的山川形势、物产民俗和人物典故,只有文字记载了。

南北朝为公元420年至589年间,唐朝为公元618年至907年间,《永嘉郡记》在南北朝时传播很广,孙诒让称其“自唐以来,久无传帙”,说明也许只有100多年的时间,《永嘉郡记》原书就失传了。后来,幸好有《太平寰宇记》等书的征引,因而能部分地保存下来,而保留下的东西,仅仅就是文字。

对于保留下来文字部分的《永嘉郡记》,孙诒让“捃摭群籍,重为桴辑”,得佚文51条,加以校核、考证、补订、汇集成册,并撰写了《书〈校集郑缉之永嘉郡记〉后》一文,又经推敲琢磨,10年后再写了《〈永嘉郡记集本〉跋》和《书〈校集郑缉之永嘉郡记〉前》两文,对校集本又作了补充和说明后才付印。

难得的是,孙诒让意识到了原书中的图经部分。又“博稽往籍,作为一表”,这个“表”是《温州建置沿革表》,正好弥补了其中佚失图经的不足,成为《永嘉郡记》最完善的辑佚本。

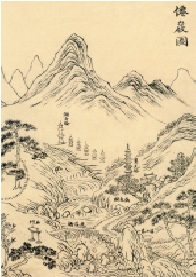

图经应该画有大罗山

前面说到最初的文字从图形开始,渐渐形成一种“约束与制度”,有了标准,而成为文字。

志书也是一样。从读图时代的图经开始,慢慢形成文以载道的志书。

记者查阅相关资料得知,隋唐两朝之始,图经盛行,以志、记为名的方志书也发展起来。开始的时候多以图为主,表示疆域、山川、土地,文字只是图的说明,是图的附属物。

当然,我们现在已看不到隋唐时期的图经了,但是,翻开《“瑞安文史资料特辑”〈永嘉郡记〉校集本》,还可以见到千年之前关于瑞安的相关记录。

在书中的《叙山》篇中,有这样的记录:“帆游山,地昔为海,多过舟,故山以帆名。”“泉山,山北有泉,天旱,此泉不干,故以名山。山东,有瀑布,长数十丈。”

这里的泉山就是瑞安的大罗山。很早以前,大罗山傲然海上,与西边的温州古陆隔海默默相对,两岸中间有一个阔达5公里的海峡。当瑞安一带人烟渐盛,海峡间常见帆船来往,人们就称此为“帆海”。而大罗山西脉临海峡的岩石多斑斓紫色,被人称为“赤石”。

南朝宋永初三年(422年),永嘉太守谢灵运在游过“赤石”后,又乘船进入“帆海”,写下了《游赤石进帆海》。诗中有“扬帆采石华,挂席拾海月”的句子。可见,大罗山以东在当时还有浅浅的海水,大罗山还有点海岛的样子。

从篇幅不长的有关“帆游山”和“泉山”的描写,可以看出,图经确实有图说的功能,应该说《永嘉郡记》原书有图形画出大罗山的样子。

以文载道的志书

看看千年之前,图经对大罗山描写为“泉山,山北有泉,天旱,此泉不干,故以名山。山东,有瀑布,长数十丈”。

读着这段仅有的几个字,不由让人产生联想,一幅绘有瑞安水陆交通、山川形势的《永嘉郡记》的图经似乎跃于眼前。

隋唐之后,图经慢慢转化为以文字为主,图反成为辅了,这就更加接近于后来所说的方志的性质。到了宋代,以记地为主的方志成为史学的一个分支。至此,方志书始体例初备,自成一体,有点文以载道的意思了。

过了宋代,是温州城市发展、经济和社会繁盛时代,瑞安城虽然不大,但也有了志书。这时期,温州及其下属县的地方志编修盛行。当时所编纂的方志在数量、质量、内容等方面都处于领先地位。北宋时,曾先后修过两部图经。一部是大中祥符年间,由《太平御览》主编李肪儿子李宗谔编纂的《祥符温州图经》,另一部是《温州图经》。

到南宋时,图经完全为志书所替代。淳熙二年(1175年)由温州知州周征主修,教授徐嘉言纂成《永嘉志》七卷。至绍熙三年(1192年),由温州知州宛陵孙懋主修、瑞安曹叔远编纂《永嘉谱》二十四卷。

曹叔远(1159—1234),字器远,初名叔遐,瑞安曹村许岙人。他是陈傅良的学生,绍熙元年进士,历官国子学录、涪州通判、工部郎、袁州知府、太常少卿、礼部尚书、徽猷阁待制。他是宋代方志学的重要人物,除了编纂《永嘉谱》二十四卷之外,又主持编纂《江阳谱》(今泸州)八册、《李渠志》等书,可惜后两者均未见原书,仅零星保存于其他文史资料中。

《永嘉谱》是有很有水平的志书,该志立年谱、地谱、名谱、人谱四目为总纲而系子目。在该书中,曹叔远首创志书的体例,这是瑞安人的骄傲。

《永嘉谱》中,年谱志建置、沿革诸大事,并编年纪之;地谱志山川、疆域、名胜、古迹;人谱志官师除罢,选举人物;名谱志物产等。此种分类谱志的方式,为志书中的首创体例,前未所见。

在志书的变革中,学界公认的是“方志之体,至赵宋而体例始备”的观点,这在曹叔远的《永嘉谱》中可以得到印证。

下一期的“飞云江人文系列”,我们将从明代万历年间的《温州府境图》中说起,来了解一下图经和志书中的瑞安。在明代的地图中,瑞安是怎样的情景呢?请读者继续关注。