从西汉耳瓿到近代书法

从国内藏品到回流文物

民间收藏家争相捐“宝”

本月18日,瑞安博物馆试开馆。之前,博物馆接受了我市民间收藏家的文物捐赠。200多件原属于市博物馆之友联谊会会员的“私家珍玩”走上博物架,与广大市民见面,让大家一饱眼福。

日前,记者在瑞安博物馆见到了这些会员,谈起这些捐赠文物背后的故事。

■记者 林晓

12万元不卖,捐给博物馆

吴定光是市博物馆之友联谊会(以下简称“博友会”)会员,今年62岁。他原先是一矿泉水企业的老板,退休之后,就专注于古董收藏了。

说起对文物的爱好,吴定光说:“上世纪90年代我就开始进入这行,就再没有‘逃出去’,从几百元的古董入手,到如今几万元的藏品,有点‘越做做大’的意思。”

吴定光捐赠给博物馆的文物是清中期青石圣旨牌坊构件。构件为前后双面石雕,各有正楷“圣旨”二字,前后雕刻有6条飞龙,龙身其中缀有云纹。构件高1.4米,宽1米,重约1.5吨,是此次捐赠文物中体积最大,重量最重的“大块头”。

博友会副会长胡嗣雄介绍,这件青石圣旨牌坊构件原本就在温州一带。“其实,在古代的瑞安,像这样的牌坊有很多座。”

据了解,瑞安的三圣门,在古时为县城东郊的居民聚落,已有1500多年历史。明朝时,因村头建有3座圣旨牌坊门,分别叫作“思光”、“世美”和“双桂”,因而得名“三圣门”。

“上世纪40年代,还可以在三圣门月井庙前街口的大榕树附近看到牌坊的基石和抱柱,现已荡然无存。”胡嗣雄说,牌坊都是奉圣旨建造的,因石牌坊的取材较为“笨重”,原材料会“因地制宜”采制。

“这件构件的青石产地就在温州地区,因此我们可以断定,这个牌坊原属温州一带。”吴定光讲起青石圣旨牌坊构件的来历。他说,10多年前在福建莆田见到这件藏品,便一见钟情,当场买了下来。

“有人出价12万元购买这件藏品,但我没有卖。这次趁博物馆开馆,我便捐了出来,希望圣旨牌坊‘物归原主’,让市民看得到,见证我们温州的历史文化。”

郑孝胥现存最大幅字亮相

对于一般藏友来说,古董收藏大都是他们从小的爱好。但与别的博友会会员不同的是,陈海宏爱好书法,从学书法转到了收藏古董书画这条路上来。

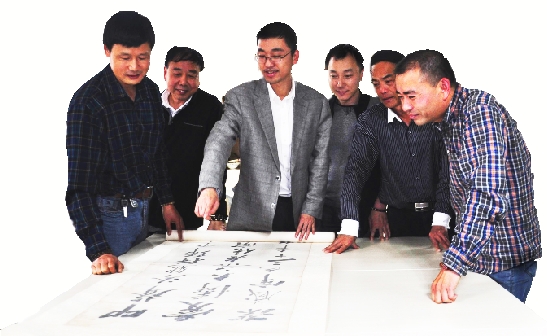

此次陈海宏捐献的是近代书法家郑孝胥的八尺四条屏作品《王荆公估玉篇》。“应该说,这是郑孝胥现存最大的字了。”

陈海宏表示,郑孝胥的书法作品多有藏友收藏,瑞安博物馆也收藏有他的作品。“但我查过有关拍卖记录,还没有出现过郑孝胥如此大幅的条屏。”

据了解,郑孝胥书法工楷、隶,尤善楷书,取经欧阳询及苏轼,而得力于北魏碑版,所作字势偏长而苍劲朴茂。他是近代书家中很有个性特点的一位,以擅长行书著称。

因为从小爱好书法,所以陈海宏对书法作品有一定的鉴赏能力。2009年,陈海宏首次在瑞安发现这幅作品时,断定是真品。“书法作品苍劲而不失灵秀,在老宣纸上还有龙纹水印,及‘京都’字样。”

陈海宏说,当时,他还有一个疑问,“瑞安这样的小地方,怎么会有郑孝胥这位书法大家的作品呢?”

后来了解到,郑孝胥曾一度在上海活动,加上清末民初时期,瑞安有多位书法大家收藏当时最好的书画。“所以,郑孝胥作品能让我见到,也不奇怪。”陈海宏说。

“因其幅面为现今最大,所以珍贵,估价约为15万元。”胡嗣雄说。

七旬老人捐赠70件藏品

七旬老人潘光进是此次捐赠件数最多的博友会会员。胡嗣雄介绍,“潘光进是位老同志,他的收藏历史长久,藏品多。此次个人捐赠了70件藏品,包括8件铜镜,1件手炉,61件瓯窑青瓷。”

记者见到了潘光进捐赠的藏品。其中有东晋瓯窑青瓷龙柄鸡首壶、东晋瓯窑青瓷兽首虎子及东晋瓯窑青瓷兽纹虎子等藏品。

据了解,古代瓷窑在今温州一带的瓯江两岸,故名瓯窑。瓯窑200多处窑址,多数聚集在瓯江、飞云江和楠溪江两岸。

胡嗣雄介绍,“在瑞安岱石山、金坪山、凤凰山等处曾发现多件原始瓷器,潘光进此次捐赠的多为两晋时期的瓯窑,其中罐、砚、盘口壶、鸡头壶、盘、缸、碗、碟、水注等器物最多。”

“潘光进老人并不富有,但他的精神很可贵。像这一件东晋瓯窑青瓷兽首虎子,市场定价就约4万元,何况他捐出了70件。”胡嗣雄说。

清代绣品系法国回流

近年来,随着海外文物回流热潮涌动,我市的藏友也纷纷解囊,帮助海外的文物返回中国。

王亮是浙江省收藏协会理事,也是市博友会会员,他的古玩会所叫“古道驿站”。说起“古道驿站”和自己的收藏,王亮说,希望海外的文物都能回到中国。

此次,王亮捐赠的藏品是从法国回流的藏品清代绣品《三英战吕布》。绣品宽1.6米,长2米。“瑞安博物馆里的藏品当中,绣品占有量较少。我这次特地把从法国买回来的清代绣品捐赠给馆里,也算我的一番心意。”

据悉,王亮多次出访欧洲国家,2011年,从法国巴黎拍卖行拍下了这件绣品。“海外的文物一般为清朝及民国时期。从我搞收藏至今,大概带了500件古董回国,其中清代乾隆时期的瓷器就有200多件。”

此外,王亮捐赠的文物还有一件西汉原始青瓷兽耳瓿。胡嗣雄介绍,王亮捐赠的青瓷兽耳瓿为三足、两兽耳,这个瓿因耳大、带盖,且器形完整,国内少见。

民国嫁妆瓶

来自“桃源居”

“爱屋及乌”这个成语讲的是某人爱上一处房子,也爱房顶上的那只鸟儿。在博友会会员郑斌的家中,却是因为爱上了古董,也将居家弄成了古家具的收藏馆。

郑斌有10余年收藏历史,他将收藏浓缩于一间“桃源居”,此次捐赠,他带来了民国的嫁妆瓶。

郑斌介绍,民国时期,制瓷业进入空前规模的大发展时期,各样瓶无奇不有,青花、五彩、单色釉瓶成为一种陈设,并逐渐成为绅士豪门婚嫁习俗的一种必备物。

“嫁妆瓶作为一种民俗和大众化的装饰瓷器,为我们留下了一笔宝贵的艺术财富。同时,该藏品可以让我们了解温州一带的民情风俗。”郑斌说。

胡嗣雄介绍,博友会会员蔡晓东将自己最好的一件藏品捐赠了出来,该藏品为明代龙泉刻花三足炉。“这件龙泉瓷直径为32厘米,应该是祭器,或文房用具。像这样胎细、釉厚、体积大,品相完整的,很少见。”蔡晓东说。

捐赠是为了

瑞安文化的传承

在此次捐赠中,博友会会长许春弟、秘书长王键等人带头捐赠。许春弟捐赠了3件藏品,其中2件扇面,一件“林靖梅人物四屏条”,十分珍贵。王键捐赠了唐代瓯窑青瓷大碗、西晋越窑兽首虎子、清代铜錾花粉盒、清代砖雕圆鼓形镇纸、清代青花禄字纹盘、民国粉彩笔筒等10来件藏品。

许春弟告诉记者,从这次博友会会员捐赠的情况来看,参与捐赠的会员大多是希望为瑞安的文化传承献出自己的一份力量,精神可贵。“捐赠一方面是为瑞安的文化研究贡献一份绵薄之力,另一方面也期望,通过这次捐赠能够引起社会各界对瑞安文化史料搜集工作更多的关注和支持。”

瑞安博物馆馆长陈钦益表示,博物馆是非盈利机构,是集收藏、研究、教育大众的公共文化设施,代表着社会公共利益,管理着一些社会化的财产。文物是社会发展中的重要历史实物资料,真实记录了社会发展的历程。特别是与瑞安历史相关的文物,展示出瑞安的记忆空间,因有其地方性而显珍贵。

“博友会会员自愿将藏品捐赠给博物馆,是一种珍视文化遗产、热爱国家的高尚行为,值得全社会的尊敬。”陈钦益说。