你眼中的塘下环境有改善吗?本报邀群众、网友说身边的变化

天蓝地绿水清的愿景又近一步

■记者 苏盈盈/文 特约记者 陈立波、刘峰/图

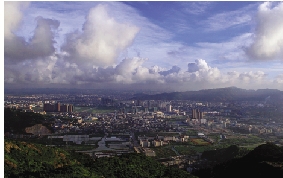

蓝蓝的天空中飘着朵朵白云,宽敞整洁的大地上草木郁郁葱葱,清澈的河水缓缓流淌,微风下泛着碧波。走在路上,脑海中想象着这样一幅美好的画面,仿佛迎面吹来的空气也变得沁人心脾。

优美舒适的居住环境是每个人都渴望的。过去的二三十年,塘下工业经济蓬勃发展,但这种经济增长大多数是粗放式的,以牺牲环境为代价的。空气不再清新了,地面上一片糟乱,河水变得污浊发臭。

生态环境在啜泣,塘下人在心痛中沉思,逐渐觉醒。这几年来,政府部门出台一项项举措,投入大量人力、财力、物力去“挽救”生态。捣毁小熔炼作坊等打非治违行动不断进行;一个个公园绿地取代废弃地或违章点,村居卫生考核“吹”走了大街小巷上的垃圾;打捞河面漂浮物,挖掘河底淤泥,扮靓河边景色,整治沿岸酸洗企业等行动“剑指”塘河……

经过这一系列的整治,生态环境有了多大的改善?离恢复原貌还有多大的距离?在“6·5世界环境保护日”来临之际,本报邀请广大群众和网友来说说身边环境的变化。“这两年来,塘下环境确实改善不少。”他们纷纷表示,我们向天蓝、地绿、水清的愿景又迈近一步了。

天蓝:天空明亮了,空气清新了

昨天天气放晴,在塘下大道旁一家单位上班的小刘推开办公室窗户,深吸了一口气,说:“如今在塘下,我会经常打开窗户呼吸新鲜空气,换了以前可不敢,经常一开窗户就飘来一股刺鼻的臭味。看来,这两年塘下的空气真的好起来了。”

小刘的说法并不夸张。在五六年前,说起塘下的空气质量,很多人都会摇头。然而,在此次采访中,受访者都说了这么一句:“这两三年来,塘下空气确实好起来了。”

塘下登山俱乐部会员陈志燕用自己的切身感受讲述了塘下空气的变化。七年前,刚开始参加登山运动的她,站在大罗山上远眺塘下镇区,仿佛笼罩在一片灰蒙蒙的雾霭中。仔细看看,山下有不少烟囱在冒烟,登山途中,还能闻到奇怪的气味。但是,这两三年以来,明显感觉空气好了,登山途中也很少闻到臭味,灰尘也少了。晴好天气时,站在山顶,山脚下的建筑能看得清晰了。

塘下的空气质量为何能得到好转?据悉,熔炼、废塑料加工会对空气质量产生较大影响,而塘下有较多这些行业的非法加工点,未经处理的废气中含有大量重金属、二氧化硫和烟尘等物质,不仅降低空气能见度,还对人体健康造成危害。近年来,塘下环保分局加大了检查力度,对小熔炼等污染环境、影响居民健康的非法加工点进行打击取缔,经整顿后的前庄村、花园村、双桥村等村庄空气质量得到明显改善。塘下环保分局局长叶虹介绍,今年以来,该分局共组织了10余次打击取缔行动,查处取缔各类非法加工点129家,其中小熔炼46家。

“过去,小熔炼在罗凤片普遍存在,部分村庄几乎家家点火,户户冒烟,严重污染环境。”罗凤办事处主任林祥武介绍,自从去年开展拆违工作以来,该片小熔炼窝点被端掉了,空气质量明显改善。

林祥武说,由于小熔炼加工的设备成本很低,取缔后很容易死灰复燃,而通过拆违行动捣毁了违章建筑,在一定程度上杜绝了死灰复燃的问题,起到了较好的整治效果。

今年78岁的退休教师张国华是八水村村民,他同时也是一位热心的“环保卫士”。

张国华说,老话说“上门看八字”,环境就是一个村的“八字”。以前的八水村,空气中充满刺鼻的气味,这两年非法的加工点一个个被捣毁,加上绿地增多,空气仿佛又回到了几十年前般纯净。以前为了赚钱养家,大家都没顾虑到环境,如今赚到钱的村民开始追求生活品质,所以环保意识也提高不少。但是,还是有个别人为了追求个人利益而牺牲生态环境,再加上塘下工业企业众多,或多或少对环境有影响,所以与西部山村的空气相比,塘下还是有差距的。

地绿:路面干净了,绿意更浓了

走在干净的道路上,放眼望去一片绿;走在精致的公园里,置身一片郁郁葱葱的绿海;漫步整洁的河畔,享受优美的水边景观。在如今的塘下,这已不是梦。

为了改善村居卫生环境状况,塘下大力实施环境卫生专项整治,加大环卫设施投入和保洁队伍建设,洁化三级联网收集处理扎实推进。同时,该镇还对洁化考评结果实行奖惩,根据《塘下镇洁化工作考评办法(试行)》,对全镇83个村(不包括鲍垟村)及驮山社区进行两周一次的实地考评打分并排名,并将结果予以通报。

同时,今年3月发布的《塘下镇“四边三化”督查考核办法》,对全镇5个办事处的“四边三化”和村里环境卫生进行考核。半月一督查、半月一分析、半月一排名、半月一通报。同时,考评结果在本报“今日塘下”版面、塘下政务网和党政办公网上通报。对排名第一的办事处“红牌”鼓励,最后一名“黄牌”警告。

霞林村是海安片村庄环境卫生的佼佼者。据了解,该村户籍人口约2300人,而外来人口高达七八千人,复杂的居住群体给环境卫生整治带来难度。

为了丢掉卫生“脏乱差”的帽子,该村去年5月决定,每年投入40余万元来清理村庄卫生,其中35万元委托环卫站派专人清理村庄的生活、生产和建筑垃圾,平日还不定期请工人清理墙面牛皮癣等影响村庄环境的污点。

“不是好了一点点,而是好了很多!”霞林村村民阮小彬说,现在村里道路上已经看不到成堆的垃圾了,和过去相比,道路卫生有了翻天覆地的变化。“路面干净了,蚊蝇少了,住得也舒服,这笔钱花得值。”

路面整洁了,绿意也浓了。据了解,塘下镇于2010年10月正式启动省级森林城镇创建。三年来,塘下累计投入绿化资金7941.1万元,新增绿化面积6981亩,城镇建成区绿化覆盖率、绿地率分别达到33.1%、96%,高速、国道等宜林地段绿化率达到95%以上。

走在官进村的生育文化公园,仿佛置身一个迷你版的“苏州园林”。踏着石板路在林荫小道中穿梭,走过一座小桥,停歇观赏喷泉、假山、盆景,欣赏种类繁多的花花草草,累了可在长廊里小憩片刻,习习凉风迎面而来,空气中夹杂着树木的清香。

“这个公园真漂亮,我们上马村的人也常过来散步、健身。”常来该公园散步的上马村村民池小英对官进村的生育文化公园赞不绝口。

塘下的公园可不止这一个。“我们陈宅村也有一个大公园。”陈宅村村民陈志国说,他是个登山爱好者,白天喜欢去大罗山登山,晚饭后喜欢出去散散步。以前村里没有公园,他只能沿着马路散步,不仅灰尘多,而且过往车辆众多,有安全隐患。2011年,陈宅公园验收投用后,给他提供了一个家门口的散步场所。“据说这个公园造价很高,当时村民都觉得砸这笔钱在公园里很心疼,现在尝到了甜头,大家都说花钱造公园比发现金有意义。”

街心公园、官渎公园、尖山脚绿地公园、塘口段滨河公园等新公园不断涌现;凤凰山公园、尖山公园、银岙山公园等老公园换上了新面貌;高速公路、罗山大道、国泰路、滨海大道、中塘河等道路、河流两侧绿意盎然……一幅山水绕城、绿树成荫、建筑精巧、环境秀美的森林城镇风貌正逐步呈现在眼前。

在塘下一银行上班的张先生说,这几年塘下的道路卫生比过去干净了,绿色植被也多了,但是去杭州、苏州等地的乡镇看看,又会觉得塘下还有很大的提升空间。希望领导们多去外地考察取经,把塘下建设得更加美好。

水清:母亲河渐渐绽放笑容

塘下因塘河而得名,每个村几乎都有河流,枕水而居,塘河水孕育了一代又一代塘下人。这几十年来塘下经济在腾飞,群众的钱袋子饱满起来了,却发现母亲河在哭泣,让塘河干净起来成为大家共同的心愿。

昨日中午,记者来到位于罗凤片的中北河,覆盖在河面上的水葫芦和漂浮垃圾全都不见了,水面上的油污也没了。“以前这河就像一滩死水,又脏又臭,挖泥机清理了一个多星期,果然干净了不少,现在水里有活鱼了!”附近一企业员工周先生说。

今年1月,我市全面启动“四边三化”专项行动,塘下镇结合实际,迅速行动,拆除河边违章建筑、打捞河面垃圾、清理河道……这几个月来,全镇兴起“拯救母亲河”的热潮,营造了“全面发动、人人参与”的良好氛围。

据了解,塘下镇环境卫生服务所自2月开始,每天安排35艘打捞船和70位打捞工人在河面上打捞漂浮物,实现河道垃圾日产日清。这招一出,塘下大多数河流马上变得“清爽”了。此外,该镇还设置了8个临时垃圾收集点用于河道垃圾堆放,避免清理出来的垃圾再次返回河道。

河面漂浮物少了,河流看起来干净了,可河底沉积多年的淤泥仍散发着臭味。于是,不少村居花巨资清理河底淤泥,甚至有企业主动提出出资清淤,一时间,挖泥机在塘下成了“香饽饽”。

今年4月,流经镇东村南门湫河沿岸4家企业在停产整改期间,主动提出“掏腰包”清理河底淤泥,投入资金80万元以上。48岁的镇东村村民蔡洪年说,南门湫河已经十几年没彻底清理了,经过河边就闻到一股令人作呕的腐臭味,多停留一会儿都受不了。如今淤泥被清理,臭味没了,晚上来河边散步、锻炼的人也多了。

除了环卫打捞河面漂浮物,企业主出资治理塘河外,塘下的村居在治河方面也使出了一些好招数。比如海北村召开“龙河整治动员会”,沿岸的23位企业主出资对自家工厂旁边的河道进行清淤;鲍七村把河流分段,让党员“认领”。

“河面上漂浮物被清理后,看起来干净多了,我们都很珍惜,大家都说不忍心再往河里丢垃圾了。”鲍七村村民周华武说。

周华武还说,该村组织村“两委”成员和党员们对河边道路进行清扫,并把村内河道进行分段,让每个党员都分管一块“责任区”,让更多人加入护河队伍。

在采访中,不少群众对近期开展的清理河道活动表示赞许,但是他们认为“治标”的行动让河流看起来干净了,但水质污染问题没有得到彻底解决,他们担心这阵热潮过去了,河流又会陷入发黑发臭的局面。

据了解,近年来,塘下环保分局对河流沿岸的酸洗、电镀、酸洗发黑企业等涉水企业进行监督排查,取缔了一批非法加工点,对已登记企业的污水排放系统进行整改,在一定程度上减少了污水直排塘河的现象。今年,该镇又将“两河”整治(垃圾河、黑臭河)作为工作重点。记者从塘下镇塘河整治办获悉,“四宅一西”截污纳管工程已在有序开展中,建成投入使用后,塘河水质将产生本质性的改变。

口水杂谈

塘下的环境改善了,但离群众的期盼还有一定的距离。修复生态环境并不是一蹴而就的工程,而是循序渐进的持久战。采访中,村民、网友畅谈了自己对环境的看法。

往日记忆篇

海东村村民周秀莲:我在塘河边住了30多年了,原本的塘河水很清澈,我们吃的、用的都是河水。夏天到了,家家户户都搬出板凳坐在河边乘凉,河风吹来特别舒服。

网友“阿土老板”:三四十年前,塘下几乎没有企业厂房,没有违章棚,没有高楼大厦,没有大面积的绿化地块,但是农田很多,污染少,空气清新,居住环境很舒适。

牢骚吐槽篇

网友“威威-妈妈”:我是塘下场桥的媳妇,在塘下的晚上,就算是大晴天也看不到星星,在高楼、马屿等地,夜晚的星空可是很漂亮的。说明我们塘下的空气质量还不太行呀。

网友“麦柚”:之所以有企业敢违排,无证窝点屡禁不止,其实根源是处罚力度太轻,违法成本太低。而且塘下大大小小的企业这么多,也只能是按下葫芦浮起瓢,难以实现根治。

网友“小瘦肉丸”:有一次开车看到穿着环卫工作服的人在荒地上焚烧垃圾,这到底是美化环境还是污染空气呀?

献计献策篇

网友“阿苦阿苦”:在塘下上班4年多,跑了很多地方,我觉得路边的垃圾桶少了点。希望有关部门增设一些,最好按可回收和不可回收分类,虽然短期内没什么效果,但时间久了,大家慢慢会习惯的。

网友“路边一只贝壳”:环境是大家的,靠一个部门、一部分人是不可能修复的,就算修复了也还是会被破坏。尽管现在环保的口号越叫越响,但真正理解、参与的人不多,因此,宣传还是很有必要的。此外,还要拓宽投诉渠道,让更多人加入到捍卫环境的队伍中来。