雄关漫道 从头跨越

20年前瑞安报复刊经历

■见习记者 李心如

瑞安,素有东南小邹鲁之称,人文渊薮,文化底蕴深厚。

《瑞安报》复刊于1993年7月1日。回首20年复刊路,其实瑞安人与报纸的缘分由来已久。

沉寂32年再出发

早在新中国成立前,瑞安就出过《新瑞安周刊》,一直持续了3年多。而在抗日战争时期,《温州日报》的前身《浙南大众》曾在瑞安桂峰板寮出版。1956年5月1日, 正当瑞安人民沉浸在当家作主的喜庆气氛中时,瑞安县委主办了《瑞安报》,第一份以“瑞安”为名的报纸问世,由张贤良任社长、温国慎任主编、陈池任副主编。在他们的经营下,《瑞安报》于1958年7月改为《瑞安日报》,一年后,由董希凯接任主编。但是由于县域经济的薄弱,《瑞安报》于1961年2月被迫停刊。

“九十年代初期,瑞安的经济社会发展发生了天翻地覆的变化。”复刊后的第一任总编蔡声遂说,经济社会发展的强劲动力和充满后劲的活力,使当时的市领导意识到发展新闻事业对促进经济社会发展的重要意义。从那时起,准备复刊《瑞安报》也就开始提上议事日程。

1993年,沉寂了32年之久的《瑞安报》,终于在广大群众的期待中,在改革春风中破壳而出。

这年7月1日,中共瑞安市委机关报——《瑞安报》复刊了。《瑞安报》的面世,正像时任市委常委、宣传部长陈诒昆说的,“这是我市人民政治生活的一件大事,标志着瑞安新闻事业登上了一个新台阶。”

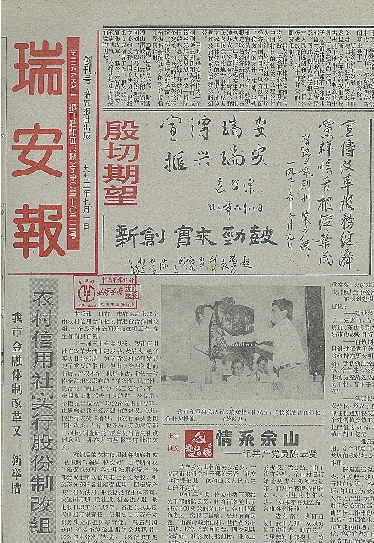

记者看到复刊后的第一张《瑞安报》:版面右上是陈诒昆写的复刊词,版面中间是报社成立授牌的照片,其上是市领导的题词。

千呼万唤终出来

在讨论恢复创办《瑞安报》时,市委办公室凭借秘书队伍人才济济和上通下达信息通畅的优势,也曾提出办报的建议。市委宣传部因是新闻单位的主管机构,且当时部里有一张不定期的《新瑞安》小报,1991年全年编发刊出了23期,以《新瑞安》作为基础,逐步提升到创办《瑞安报》比较顺理成章。于是,当时的市委领导就把创办《瑞安报》的神圣使命交由市委宣传部承担。

接受任务后,先由时任市委宣传部副部长张存法负责筹备工作。1992年下半年,他带领考察组到省内几个已办县级报的县市考察后,迅速提出了一些办报的思路。1993年3月,张存法调任市教委主任,筹备办报的任务就转由蔡声遂负责。

蔡声遂是1992年因撤区扩镇并乡,由陶山镇委书记调任市委宣传部副部长的。“当时组织把办报的任务交由我负责,起初我也诚惶诚恐,一不是文科出身,二没有从事新闻工作的经历,唯恐干得不好,有愧于瑞安的父老乡亲,有愧于瑞安这样一个文化底蕴十分深厚的文化之邦。但既然组织决定了,我只能硬着头皮,边干边学。”蔡声遂说。

据复刊后第一任业务副总编管陶回忆,1993年6月下旬,当时他在市委办工作,任信息督查科科长兼市委报道组副组长。时任市委书记包哲东对他说,市委决定办机关报——《瑞安报》,要他去办报,当副总编。“我一听,心中很矛盾。”管陶说,当时他承担的新闻报道、信息工作正“走红”,获奖无数,年终评比,均居全省、温州市前列。而报道、信息工作“自由度”很高,有名有利,“人家不管我,我也无需去管人家。”

“我这个人,虽然姓管,却最烦‘管’人,何况老报人经常戏说‘办报难,难办报’,怎么办?真有点叫人犯难。”他说当时挺矛盾的,但毕竟接受党的教育多年,组织上决定了的事情,他还是担下了这个重任。在忐忑不安中,他开始了办报之旅,一干就是十来年,直到退居二线。

办报滋味自知晓

接过办报筹备任务后,蔡声遂于1993年4月20日开始和几位同志到《黄岩报》、《奉化报》及宁波镇海区委宣传部学习取经,具体就报社的发展思路、机构设置、编辑程序、通联发行网络建设和内部管理制度等问题向他们逐一咨询。最后形成了一个《瑞安报》发展思路和试刊实施意见,经宣传部部委会议讨论通过后,开始了试刊工作。试刊从5月1日开始至6月30日,7月1日正式复刊。

组建一个正科级事业单位,涉及的主管部门很多,有组织、编委、人事、财税等。从1993年年初开始,几位筹办人员就通过各种渠道,就办报的性质、报社的地位、办报经费和人员的来源、待遇等与市有关部门单位沟通,以期得到他们的支持。

当时确实需要极大的勇气和毅力,好在市委市府及各部门的领导都很重视,5月20日,市委就下发了文件,决定创办市委机关报——《瑞安报》,属正科级全民事业单位,归口市委宣传部。6月10日,市编制委员会也下发文件,核定报社全民事业编制12名(后又陆续增加)。市财政局也很快下拨15万元,作为报社的启动资金。“就这样,为报社的创办奠定了基础。”蔡声遂说。

据蔡声遂回忆,报社刚筹建时,人员也不多。刚开始时,职能部室仅设办公室、编辑部和广告发行部。印刷由市印刷厂承担,看大样、校对都要深夜往印刷厂跑,内部管理制度也比较简单。“那时,大家从各个不同的单位,不同的岗位聚集在一起,都是新闻战线的新人,但每个人都以极大的热情和充沛的工作精神,一心一意想把报纸办好。大家废寝忘食,挑灯夜战,互相学习,共同进步,形成了十分良好的工作氛围。”他对当时的情形仍记忆犹新。

据管陶回忆,复刊之初,在办报方面没什么经验,采写、编辑、照排等一无所知,一切都要从零开始。

“采编人员从开始的6个人后来增加到2002年的20多人,没有一个是正式新闻科班出身。还好,众多的报纸就是最好的‘老师’。”管陶说,当时编辑们经常这样开玩笑,他们是靠“两模(摸)”起家,一靠模仿人家报纸,二靠自己摸索。

那时候记者写的文章改了又改,编辑画版样,画了又画,甚至交印刷厂排版了,深夜11点还“集体”去印刷厂再作修改。在不断的实践中,文章越写越流利,版面越排越漂亮,报纸越办越像样了。

回忆起复刊初期的艰辛,管陶淡淡一笑:“办一张报纸真不容易,其中的酸甜苦辣,只有经历过的人才知晓。”

在路上

从“寄人篱下”流动作战到拥有自己的报业大楼,从周一刊到周六刊,从黑白到全彩,从单一纸媒到主报、刊物、网站等多媒体相继崛起,从地方机关报到打造区域中心城市第一传媒……一路走来,我们步履坚定,风雨兼程。

我们不辱使命,我们披荆斩棘,我们奋勇前进。作为媒体人,我们深知肩上的重任——服务中心工作,服务百姓黎民。

我们,一直在路上。