东源木活字印刷术展馆

当年开门迎客 今已面向世界

【新闻回顾】

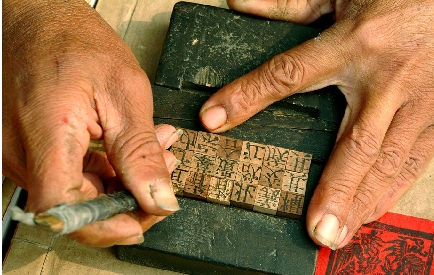

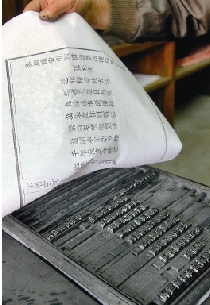

2004年6月13日,位于高楼镇东源村的中国木活字印刷文化展示馆开门迎客。展馆中不仅陈列了详尽的木活字文字图片资料,还聘请传承人在馆里现场制作,使参观者可以看到操作的全过程。

一晃9年过去,东源木活字印刷术如今已成为联合国“急需保护的非物质文化遗产”,神秘的千年“活化石”再次展现在世人面前,并迎来全世界游客。

日前,记者采访了多位亲历者,听听他们讲述这些年的故事。

本报记者首次揭开面纱

在2001年之前,这个古色古香的古代标准工艺深藏民间,已逐渐被世人遗忘。东源这批修谱的老艺人们却一直以传统的方式,默默地坚守着老祖宗传下来的千年工艺。

“第一次有人来采访是在2001年底,《瑞安日报》是最早的媒体。”木活字印刷术国家级传承人王超辉回忆说,2001年12月5日,瑞报摄影记者庄颖昶作为首批报道东源木活字印刷术的媒体人,以摄影专题形式作整版报道,拉开了它震惊世界的序幕。

据庄颖昶回忆,早在上世纪末,他在一次采风中就发现了东源木活字印刷术,只是因谱师外出印刷家谱而无缘采访报道。2001年底,当他再次来到东源村,正逢王超辉在家中用木活字印刷家谱,这才完整地记录下木活字印刷操作的全过程,并刊发于《瑞安日报》和《钱江晚报》。

紧接着,中央电视台《发现之旅》、《人民摄影报》、《扬子晚报》等媒体纷纷闻讯而来,东源木活字印刷术一时成为全国甚至全世界主流媒体关注的焦点。

参观展馆宾客如织

随着东源木活字印刷术被进一步挖掘,我市敏锐地发现了其中的文化和旅游价值。2003年,我市专门拨款近60万元,购买该村一幢老屋,修建中国木活字印刷文化展示馆。展示馆内完整保存了27个木活字印刷版面和4万个字模,并聘请王超辉等传承人在馆里进行制作演示。

“这幢老房子原先是我们居住的,后来政府说要修建展示馆,才被买过去的。”王士生是东源村的老书记,建设展示馆时刚好在任,曾积极地参与展示馆的修建。卸任后,他当起了展示馆副馆长,管理日常事务。

“这几年来展示馆参观的人络绎不绝,有时一下子来上千人,忙都忙不过来。”王士生说,尤其是2008年木活字印刷术出现在北京奥运会开幕式后,过来参观的游客明显增加。以前来的多为专家学者或古籍爱好者,如今很多家长都带着孩子来参观。游客中,不乏外国人的身影。

为“申遗”连战七天七夜

东源木活字印刷术以其独特的文化底蕴和历史价值,短短一年多时间, 以“火箭”般的速度在2008年6月申报为国家级非物质文化遗产。同年,申报世界级非物质文化遗产的征程也正式开始。曾任市风景旅游局、现任市文广新局局长的黄友金参与旅游开发了“申遗”的全过程。

“那时候,韩国也在申请印刷术的世界级非物质文化遗产,这就涉及到维护国家文化主权的大问题。”黄友金回忆,他们将此事上报后经中央决定,将原来的“木活字印刷术”申请内容改为“中国活字印刷术”。 虽然中间只去掉了一个“木”,但是申请的范围扩大了很多:以木活字为支撑点,铜活字、泥活字等相关内容都要补充到材料中。

“为了完善申请材料,文化部专门派来中科院专家指导。在北京那几天,我们一天只睡三四个小时,连续奋战了七天七夜。”黄友金仍清晰记得那段虽苦亦甜的日子。

功夫不负有心人。2010年11月15日,“中国活字印刷术”终成功被列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。

千年古技形成新兴产业

这些年来,作为木活字印刷术的传承人和东源村村民们,也在不遗余力地将该千年古技推向世界。采访王超辉时,他刚从成都参加第四届中国成都国际非物质文化遗产节回来。

这些年来,王超辉等古技传承人受邀参加的活动越来越多,规格也越来越高。2009年赴香港展示木活字印刷技艺,2011年到北京参加“薪火相传——中国非物质文化遗产传承人同台展演”等,各种小型活动更举不胜数。

“以前生活在村里奢望能坐一次飞机,现在坐飞机都成家常便饭了。”他告诉记者,他经常被邀请去外地演示,有了一定的收入。同时,这几年随着东源木活字印刷术闻名世界后,来当地旅游的人越来越多,在不断地改变着村民的生活方式时,也带动村民增加了收入。

如今,东源木活字印刷术不仅仅是向游客做简单演示,它已形成了一个新兴的文化产业。

“除了传统的家谱外,如今有很多公司和部门都找上门,希望用古术印制书本。”王超辉说,2011年底,他们已成立瑞安东源木活字印刷有限公司,并组织参加各种展会,兜揽古籍、佛经、高档礼品等订单,从原先局限于农村家谱印制的领域,扩大到了其他领域。

对于未来木活字印刷术的发展,王超辉自信满满。他说,这个具有近千年历史的传统工艺在今后肯定能迸发更大的活力。

(见习记者 黄国夫)