古城街道蕴含的人文内涵

清《乾隆瑞安县志》解读之三

本报对新出版的《乾隆瑞安县志》点校本解读,已刊登两期。其中,我们讲述了瑞安历史上编纂过约10部县(市)志、《乾隆瑞安县志》记载的历史内容、《康熙瑞安县志》刻板被火烧毁、《乾隆瑞安县志》经历过两任知县编纂以及《乾隆瑞安县志》编纂者等几件事。今天,我们继续来解读《乾隆瑞安县志》。

■记者 林晓

目录索引完整

前面讲到,南宋的瑞安人曹叔远编纂过温州早期地方志书《永嘉谱》,在该书中,曹叔远首创志书的体例,这是瑞安人的骄傲。

《永嘉谱》是一部很有水平的志书,该志立年谱、地谱、名谱、人谱四目为总纲而系子目。在志书的变革中,学界公认的是“方志之体,至赵宋而体例始备”的观点,这在曹叔远的《永嘉谱》中可以得到印证。

《乾隆瑞安县志》也受“方志之体”的影响,记载了自然地理、建置区划、经济政权组织、军事、文化、教育及社会形态等诸多方面的发展演变。其地域特色鲜明,附有地名、机构名、人名、图表、重要事件索引,同目录书眉构成了检索体系,便于读者阅读和重点查找。

这一点,《乾隆瑞安县志》比其它方志可能“先进”一点。大多数旧方志没有目录,更谈不上附编索引。旧方志在新出版时,一般会有所补编,但对于丰富的旧志资源而言,补编显然远远不够。

那么,《乾隆瑞安县志》中的“目录索引”是怎么样呢?

县志除前后辅文外(序、叙、纂修姓氏、凡例、跋等),正文卷志是:舆地志、建置志、田赋志、职官志、祠祀志、兵防志、选举志、人物志、艺文志和杂志,总计十卷。

以《卷之八·人物志》为例,分为理学、文学、宦业、忠义、孝友、隐逸、行谊、游寓、方技、烈女等。其分类条理清晰,已经基本具备现代索引的特征和功用。

当然,相比目前的新修的书目索引,《乾隆瑞安县志》的编制也存在一些问题,如标引范围广度不够、索引种类单一和参照系统薄弱等问题。

《乾隆瑞安县志凡例》中介绍,讲其“凡兹编辑,前蒐旧闻,近遵新典。”“蒐”是“搜”的异体字,解释为“寻找”。意思是,我们编纂者编辑这本县志,除了对旧志上有承袭之外,同时还遵守新的编制标准。《凡例》中讲到的“旧志考核详明……悉仍旧载……不敢轻弃”等等,就说明《乾隆瑞安县志》在很大程度上,是依靠《康熙瑞安县志》上的记载,有因袭的关系。

明代泰顺从瑞安分离出去

卷一《舆地志·沿革》中注明:“景泰三年,因设泰顺县,割义翔乡五十六都至六十一都之地属之,于是为隅四、厢一、乡十二、都五十五。皇清因之。”

明景泰三年是1452年,这里也就说明了泰顺县建县的时间。虽然文章中只有短短的一句,但这里藏着一个背景故事,可以向读者交代一下。

明正统十二年至景泰元年(1447年至1450年),在福建、浙江、江西爆发了矿工和农民的武装斗争。

正统年间,明王朝为榨取更多白银,加紧盘剥矿工,对闽、浙、赣部分山区实行封锁,并派兵驻守,严禁私人开矿。以浙江庆元人叶宗留为首的穷苦矿工多次强行开采,屡遭官军镇压。正统十二年(1447年)十月,叶宗留趁广大矿工生计断绝,聚众千人起义,攻福建政和、浦城、建阳和庆元以及江西铅山,控制闽、浙、赣边界要道,明廷命御史柳华督兵镇压。

次年四月,福建沙县农民邓茂七不堪地主盘剥和官府强征暴敛,倡议佃农拒送地租和馈赠“冬牲”,在陈山寨建立政权,自称“铲平王”。

明廷命都督刘聚、都督佥事陈荣分任正副总兵,都御史张楷为监军,统军镇压。明军进至广信(今江西上饶),被叶宗留部所阻。张楷遣陈荣率兵两千与义军激战于黄柏铺,叶宗留中箭身亡。

正统十四年(1449年)二月,邓茂七中叛徒计,下陈山寨攻延平,遭张楷部伏击身亡。余众由其侄邓伯孙统领,继续征战。不久,邓伯孙中敌反间计,杀将领张留孙,致部众人人自危,纷纷出降,起义遂败。

至景泰元年(1450年),叶希八等义军首领亦相继失败降明,起义失败。此次矿工、农民起义,持续数年,波及数省,虽被官军分化瓦解,各个击破,但震撼了明朝的统治。

正因为这次农民起义发生在偏远的地方,以山区为主要“营地”,是“山高皇帝远”难以监管的地方。当时,明朝廷觉得要加强对这些“山高皇帝远”地方的统治。明景泰三年(1452年),析瑞安县义翔乡五十六都至六十一都和平阳县归仁乡三十八至四十都置县,立治罗阳,景泰帝以“国泰民安,人心效顺”之意赐名“泰顺”。这时,泰顺县隶浙江布政使司温州府。清代,隶属未变。

“隅、厢、乡、都”一直在变更

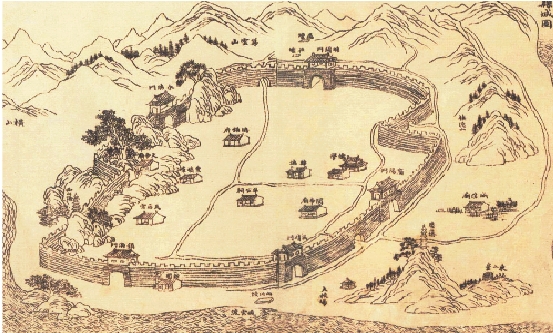

资料显示,瑞安古城中,“城隅、厢”的设置见于明嘉靖间。卷一《舆地志·沿革》中就注明:“为隅四、厢一、乡十二、都五十五。”

此外,在《乾隆瑞安县志》中多次提到“隅、厢、乡、都”,这个划分到底是怎么回事呢?

按现在的区域划分来看,“隅、厢、乡、都”大约相当于街道、乡镇、村庄的划分。“隅”是城隅。紧挨着城门外的划分为“厢”,有点“城乡结合部”的意思。郊区称“乡”,其下还管理若干个“都”。

瑞安城内有“四隅”,分别是“东南隅”、“东北隅”、“西南隅”、“西北隅”;一个“厢”是“永丰厢”;隅、厢下设庄,沿袭至清末。

这一点,我们也许可以“从古至今”的变化中,找到当时的沿革设置,查看古代瑞安的区域划分问题。

民国十三年(1924年),瑞安城内增为六隅,即增“外东南隅”、“外西北隅”;民国二十年(1931年)改设8镇,即“东南”、“西南”、“东北”、“西北”、“永丰”、“丰湖”、“镇海”、“永胜”等镇,属第一区;民国三十二年(1943年),缩并为6镇,即“丰湖”与“永丰”两镇合并,“镇海”与“永胜”两镇合并;民国三十五年(1946年)6镇合并为中央镇。

1949年5月后置城区,1958年置城关人民公社,1959年置城关镇。1985年城关镇、城区合署办公(一套班子、两个牌子);1987年郊区隆山、红旗、横山3乡并入城关镇;1992年东山镇并入城关镇。1993年,在城关镇东辟安阳新区,设安阳新区管委会。

可以说,瑞安城区一直在扩大,清代的“四隅”城区时代早已成为历史。

很多街坊名

自古至今未变

历史形成了瑞安古城街道的职能分区,井然有序,功能齐全。我们甚至可以从某些街道的名称来断定古时瑞安城内的情景。这一点,从卷一《舆地志·隅乡》可以查看。

比如代表着当时政治文化中心名称的县前庄、振文坊庄、衙后庄、司前庄等;代表着古商贸经济街区名称的铺前庄、新街庄、小街庄等;代表着民居街区名称的铺儿桥庄、申明亭庄、柏树庄、水心殿庄等;代表着宗教文化街区名称的杨衙庄、送姑桥庄、五显庙庄等。

从卷一《舆地志·隅乡》可见,很多地名是自古从今没有改变的。

比如,“东南隅”有学前、虹桥、大隐庐、龙首桥、草堂巷、会文坊、小东门等。“东北隅”有县前、振文坊、小沙巷、西河桥等。“西南隅”有市心街、申明亭、水心殿、范大桥等。“西北隅”有西门、西山巷、第一巷、第二巷等。

可以说,瑞安古城街道的名称蕴含了人文内涵、风水意象,是历史文化丰厚积淀的组成部分。

下一期,我们将继续解读《乾隆瑞安县志》。