古时的“上望”在哪里

——清《乾隆瑞安县志》解读之六

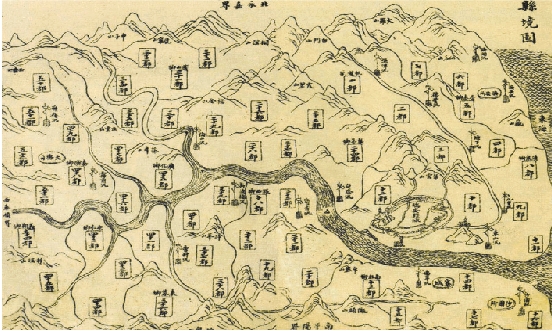

本报对新出版的《乾隆瑞安县志》点校本解读,已刊登5期。上一期,我们在《区域划分多依“山行川向”》一文中讲到,县志上的星野分属、古时疆土多以“山之行、川之向”为划分标准、大罗山上的“瑞安”界碑,以及“一都”为什么由“帆游乡”开始。

这一期,我们继续来解读《乾隆瑞安县志》。

■记者 林晓

“山川形便”

与“犬牙相入”

上一期,我们在《区域划分多依“山行川向”》一文中讲到,古时的疆土多以“山之行、川之向”为划分标准。事实上,除了“山行川向”之外,还有一个划分原则就是“犬牙相入”。

“山行川向”是指在区域的边界划分处,依河流、山脉的分界划分,将自然环境与行政区划结合在一起。在缺乏地理实体作为界限的地方,便会出现台、堰、蜉、沟等人工设施加以弥补,更专业一点的说法是“山川形便”。

与“山川形便”相对立的另一种政区划分方式被称为“犬牙相入”。所谓的“犬牙相入”是指政区边界自然地理走向相交错,并且割裂统一的自然区域,导致政区版图支离破碎、互相钳制。

瑞安的地理位置,多依山傍水,“山川形便”便成了普遍使用的“法则”。加上古时瑞安、永嘉一带民风淳朴,“犬牙相入”这种政区边界划分的方法,在这里似乎没多大存在的必要。

《乾隆瑞安县志》卷一《舆地志·风俗》中记载:“瑞安民性古朴,风俗淳良,始于晋而盛于宋。”之后,又在文章中多次称赞瑞安的民风及民情。看来,我们的区域划分依着“山川形便”就可以了,而实际的情况如何呢?

按“山川形便”的说法,在我们瑞安,飞云江以南本应在划分平阳县时,就应归于平阳管辖。晋武帝太康四年(283年),析安固县(今瑞安)南横屿船屯地置始阳县,这是平阳单独建县的开始。这时,并没将飞云江以南全部划于平阳。

《乾隆瑞安县志》卷一《舆地志·隅乡》记载中的“南社乡”(今飞云、阁巷、林垟一带),“安仁乡”(今马屿一带),“广化乡”(今荆谷一带)等地都在飞云江之南,是属于“犬牙相入”的政区地理划分的原则。

“山川形便”与文化差异

高山大川除了造成地域上的差异外,在交通不发达的古代,又成为文化传播的天然障碍,因此以山川为界来划分政区,是文明古国的通行原则。

《礼记·王制》中说:“广谷大川异制,民生其间者异俗。”这句大概的意思是,深谷大川里,制度总会(与外界)不同,生长在那里的人民的风俗总会(与外界)不同。

在古代,瑞安也有这样的“民生其间者异俗”。依“山川形便”为行政区划的边界方式,使行政区划与自然地理区划相一致。

不同的地貌、气候和土壤,形成不同的农业区,也形成不同的风俗和习惯。在曲艺方面,飞云江以南的平阳县,以渔鼓、道情、卖纻、莲花落最有名,飞云江以北的瑞安,以鼓词、花鼓、排街等最有名。

因“山川形便”划分而来的地方曲艺,交叉联系,又相互影响,继而对比其语言、风俗、宗教等精神、制度文化层面上产生出异同点,特别在方言的腔款腔调方面,形成了极具特色的区域特点。

瑞安有山有海有江,依“山川形便”形成的方言较为复杂。沿海的塘下、莘塍、上望一带,沿江南岸的飞云、仙降一带,沿江北岸的瑞安城区一带,西部山区的陶山、湖岭一带等地,各自形成了独特的方言腔款腔调。

《瑞安市志·方言》中的《瑞安话的特点和内部差异》介绍,瑞安方言有瑞安话、福建话、畲客话等3种。瑞安话内部的一致性很强,不同乡镇的瑞安话基本相同,不但外地人不能辨别,就是本地人一时也难以区分。但是,瑞安话又各有差异。

这种差异,在很大程度上,就是“山川形便”划分区域而来的不同。

古时的“上望”在哪里

说到“山川形便”形成的文化差异,就要说一说方言差异带来的一个名字:“上望”。

1992年,九里乡、薛里乡和上望乡合并,置上望建制镇,现为上望街道。那么,在古代,“上望”在哪里,又叫做什么呢?

上望古属清泉乡九都。但在《乾隆瑞安县志》中查找,却没有一点相关“上望”的信息。

卷一《舆地志·隅乡》中的“清泉乡九都”记载:“九都管庄十:薛里庄、九里庄、前埠庄、上马庄、林家庄、雅儒庄、直落庄、南垟庄、周田庄、蔡家庄。”

这其中,薛里、九里、前埠、雅儒、直落、南垟、周田等地名,对我们来说,都十分熟悉。那么,“上望”在哪里?

据《瑞安市志》介绍,唐宋间,村民曾在九里村西首建有码头,取名上码,明嘉靖年间曾作上马,后以“码”与“望”在方言上谐音,故名上望,寓高瞻远瞩之义。

嘉靖年间属清泉乡九都。民国十九年(1930年)称上望村,民国二十年(1931年)属雅望乡,民国二十四年(1935年)属前里乡,民国二十七年(1938年)属民权乡,民国三十五年(1946年)属东望乡。

1949年称上望乡,1959年称上望管理区,1961年称上望人民公社,1984年改称上望乡政府,1985年分为九里乡、薛里乡和上望乡,1992年,3乡复并为上望镇。2000年6月,撤销城关镇、上望镇、潘岱乡建制,合并设立安阳镇。2003年12月,撤销安阳镇建制,其行政区域改由瑞安市政府直辖。同时,在此区域内设立安阳、锦湖、玉海、潘岱、东山、上望6个街道办事处,作为瑞安市政府的派出机构。2011年4月15日,省政府下发《关于瑞安市部分行政区划调整的批复》,同意我市原有37个乡镇街道调整为5镇10街道,即塘下、陶山、湖岭、马屿、高楼5个镇和安阳、玉海、锦湖、东山、上望、莘塍、汀田、飞云、仙降、南滨10个街道。

因此,在《乾隆瑞安县志》卷一《舆地志·隅乡》中“清泉乡九都”记载的“上马庄”,其实就是当时的“上望”。

“山川形便”

与古代战争

古代战争水平不高,因此,崇山峻岭、长河大川都是天然的防守工事。在温州、瑞安一带,也有据“山川形便”划分而来出现的地区性军事工事。

查看《乾隆瑞安县志》卷十《杂志·时变》一则,其中《顺治山寇之变》、《顺治戊戌、己亥海寇之变》、《康熙甲寅至丙辰闽藩之变》等文章,几乎都与“山川形便”相关。

《乾隆瑞安县志》卷九《艺文志·艺文类目·政治类》中有一篇《壶山狮岩寨壁记》的文章。文章记载:“因地有狮岩山,雄踞溪浒,道隘不可登。先是上有古观一所,可以避寇,民恃为险。正统戊辰,闽、括寇千余入境,不能害而去。”

这里的“山川形便”记载的地方,旧在瑞安嘉屿乡壶山(今在文成县玉壶镇)。当时这里被狮岩山所包围,高山雄踞,也形成一个易守难攻的封闭的地理单元。

文章还记载:“岁嘉靖壬子,海寇登劫,远迩震惊,我邑侯吴门刘公先事筑城开濠,制械练卒,以防不测。迨寇至,被衄乃遁。内备既修,下令乡都,俾各编保伍,设险防御,莫不仰承德意,举行惟格。”

在《壶山狮岩寨壁记》成文时,文成县还是瑞安的管辖范围。那么,这段文字大概说的是一件什么事情呢?

文章说,当时的狮岩山,因为山势险要,有“一夫当关,万夫莫开”的地理优势。所以,要在山中建造一处寨子,造好寨子以后,“可以避寇,民恃为险”。大概与现在的“避难所”有些相似之处。

这就是“山川形便”与古代战争的关系。

《顺治山寇之变》记载:“十一月,桐山贼尤某聚党数千攻平阳城,又以兵守飞云江。十二月,永嘉方岙生员何兆龙,假祭陈世亨为名,倡众啸聚山中,出没永、瑞、平各邑,党与浸盛。”

《顺治戊戌、己亥海寇之变》记载:“所过,米、粟、衣、资悉卷入海,深山穷谷,无处不到。兵压瑞城,国胜亲屯东门外万松山上,射书入,守将杨志道、艾成祥等开门迎降。”

所以,“山川形便”在古代战争中,也就成了“负山背水”的险阻所在。

下一期,我们将继续解读《乾隆瑞安县志》。