瑞安城池旧事

——清《乾隆瑞安县志》解读之七

本报对新出版的《乾隆瑞安县志》点校本解读,已刊登了6期。上一期,我们在《古时的“上望”在哪里》一文中讲到,古代政区地理划分遵循“山川形便”与“犬牙相入”两大原则、“山川形便”带来的文化差异及与之相关的古代战争、古时的“上望”在哪里。

这一期,我们继续来解读《乾隆瑞安县志》。

■记者 林晓/文 蔡玲玲/图

现代建筑的地方曾是“沧海桑田”

古时,瑞安老城为“小桥、流水、人家”的江南水乡,户户枕河,凭桥来往,街路蜿蜒,四通八达。这在现在看来,是何等的诗意。

为了探访瑞安古城,寻找旧日的“诗意”,记者一行驱车在瑞安市区“巡回”转了几圈。虽说平时就生活在这里,对这里的道路街巷都十分熟悉,但此时是刻意去寻找百年之前的城池旧貌,我们还是感到有些“茫然”了。

从报社出发,驾车沿着万松东路到万松路前行,我们先是从东向西,去历史上的“东门”。短短1公里左右的路程,一路上被红绿灯和车辆行人所阻,竟然约开了10分钟。道路两侧,都是现代建筑,南方大厦、罗阳大厦、交通大厦等。

当然,在《乾隆瑞安县志》上,是找不到万松东路和万松路的。早年这里曾是“桑田”,再早些是“沧海”。

成语“沧海桑田”的来历,是指地壳的变化和海平面升降而形成规律,原意是海洋变为陆地,比喻世事变化之大。在我们行进去“东门”的这条路上,“沧海桑田”成了真实的表达。

《乾隆瑞安县志》就摆在身边,按书上卷二《建置志·城池》的记载,瑞安古城的城门有5座,水门3座,谯楼1座。

书上记载“大东宾阳门,通永丰厢。小东武靖门,通东山巡司。西永胜门,通沿江圩岸。南镇海门,通飞云渡。北瞻阙门,通(北)湖。武靖、瞻阙二门城楼,康熙丙寅协镇刘顺重建;永胜、镇海二门,亦系重修。”

按书上的说法,旧瑞安的“东门”有2座:一为“大东门”,名为“宾阳门”;一为“小东门”,名为“武靖门”。那么,这两座城门到底在什么地方呢?现在还留有什么“遗迹”吗?

旧城有两座“东门”

驾车经过万松路上的市人民医院后,向南行驶,就来到虹桥北路。道路右侧是湖滨公园,旁边就是玉海楼。在湖滨公园的前面,有一块《东北环壁故址》碑,立碑的时间是2002年8月。

石碑上的文字记载:“早期围合城区的城墙规模较小,元至正二十四年,明洪武三年,永乐十五年,嘉靖三十一年,先后进行了较大规模的修筑城墙。抗日战争时期,县城屡遭日军飞机轰炸,当时政府以城墙有碍居民避日机空袭疏散为由,于1940年拆除东、西、北三面城墙。翌年又拆除南城墙。此处为东北环壁故址,特勒石为志。”按这块石碑上的说法,这里就是以前瑞安旧城城墙的所在地。

见我们在这里拍照采访,湖滨公园里几位老人前来围观。徐老伯今年82岁,他说,湖滨公园一带就是旧城城墙的所在地。上世纪40年代,拆除城墙的时候,身旁的几位老人,都有见证。“那时候,我们还是小孩子。见这里拆除城墙,有些小石头和城墙墙砖就落在河里,就是现在玉海桥附近的地方。”徐老伯说。

我们请教几位老人大东门和小东门的所在地,老人说这具体的城门都没有印记了。但是“宾阳门”应在现在“东门”一带,“武靖门”在当今的三圣门一带,“小东门”的名字还在,有一条街就叫“小东门街”。

《建置志·城池》中载“大东宾阳门,通永丰厢。小东武靖门,通东山巡司。”也就是说,大东门通向永丰厢。永丰厢是现在的丰湖街一带,当时还在城墙之外,也是温州通往城内的必经之路。小东门通向东山一带,是东山沿海居民和渔民进城的地方。

飞云渡两岸曾是军事要塞

据湖滨公园里的徐老伯等人介绍,上世纪40年代,瑞安城墙拆除之后,宾阳门和武靖门一带还很热闹,拆除后的宾阳门旁,还留着散落的石拱及石块,石拱旁有人依着休息聊天,还有很多做小生意的人,有卖鱼的、卖小吃的、卖草鞋的……在老人的记忆里,那时宾阳门旁担来的馄饨担,只需5分钱就能吃个饱。

沿着虹桥北路,我们驱车往虹桥南路,向沿江东路、沿江西路方向行进。南门旧轮渡已经重新拆建,瑞安港客运站(飞云渡口)也向西迁移了。

原飞云渡渡口一带就是瑞安城南门镇海门的所在。《建置志·城池》中说:“南镇海门,通飞云渡。”就说明这里是南北要塞,也是古代军事的重要所在。

《瑞安市志》卷二十三《 军事·军事设施》中的《古代船屯·城垣·寨堠·较场》中记载:“清朝更置台寨如下:白塔寨在县城西10里,配兵5名。宝香寨在飞云江南岸宝香,与白塔寨隔江对峙,配兵5名。飞云南岸寨与县城南门隔江对峙,配兵百名。”

从“飞云南岸寨与县城南门隔江对峙,配兵百名。”这句话中可以看出,飞云渡两岸曾是军事要塞。不大的瑞安城南岸(今飞云街道),曾驻兵百名,可见当时政府对此的重视程度。

这一点从《建置志·城池》中,可以找佐证,“己未,余令世儒于小东、南门临江二面加厚五尺,各垛墙增高三尺,垛内周围筑矮墙尺余,以便瞭望宿息。”

事实上,从古代军事角度来讲南门镇海门,还有许多故事可讲,我们在之前的“飞云江人文系列”文章中,曾多次讲到明代瑞安人民抗倭的事。现在,我们从“无迹可寻”的南门一直往西,想沿着沿江西路绕到西门。

沿江西路(西门高架桥至小马道)道路修复工程正在建设,我们的车子只能绕道。我们从邮电南路、邮电北路,再向瑞湖路的北门前行。

瑞安旧城有多大

《建置志·城池》中说:“北瞻阙门,通(北)湖。”北门锦湖路是人们往返于集云山与城区的主要路道。

现在,锦湖路、锦湖北路、瑞湖路上的车辆也经常是“车水马龙”,甚至会到“水泄不通”的地步。此次往北门采访即是这样,我们在往城北村的时候就被堵在了锦湖路上。

城北村在明代嘉靖时称北门外。顾名思义,地名的由来跟当时瑞安古城瞻阙门的位置有关,瞻阙门俗称北门(通北湖,今大沙堤之北),出了北城门也就到了北门外的地方,也就是现在城北村。

城北村在清代是城外地方。与城北村一样,西门村也属城外。从瑞湖路上往西门行进,我们找到了西门街。这条宽约二三米的街道,在清代及之前,还是西门通往陶山、湖岭等地的交通要道。

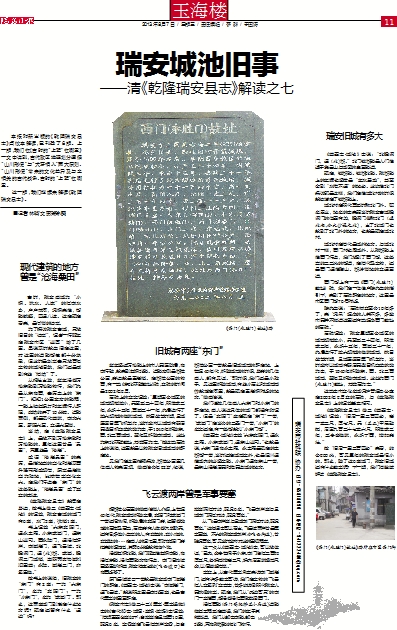

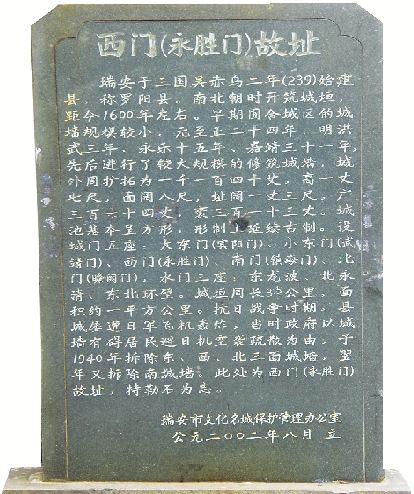

西门街上有一块《西门(永胜门)故址》碑,我们在一位住户陈先生的指引下,来到了石碑所在的地方,这里是市区西门街75号附近。

陈先生说:“石碑树立至今10年多了,来‘凭吊’纪念的人并不多,多数市民并不知道这里还有块纪念西门故址的石碑。”

石碑记载:“瑞安早期围合城区的城墙规模较小,元至正二十四年,明洪武三年,永乐十五年,嘉靖三十一年,先后进行了较大规模的修筑城墙。抗日战争时期,县城屡遭日军飞机轰炸,当时政府以城墙有碍居民避日机空袭疏散为由,于1940年拆除东、西、北三面城墙。翌年又拆除南城墙。此处为西门(永胜门)故址,特勒石为志。”

这块由市文化名城保护管理办公室在2002年8月立的石碑,与《乾隆瑞安县志》上的记载基本相同。

《乾隆瑞安县志》卷二《建置志·城池》记载:“旧周一里二百四步,高一丈二尺,厚七尺。元(至正)甲辰改拓,周围九百三十七丈六尺。明洪武三年,王令泰修筑,永乐丁酉,增加完壮。”

按“旧周一里二百四步”来看,约合800米,可见早年的瑞安城是很小的。那么,除了这5座城门,瑞安旧城还有什么故事呢?下一期,我们将继续解读《乾隆瑞安县志》。