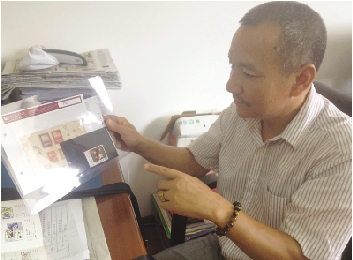

徐新安:方寸之间的大千世界

■记者 陈绵绵

邮票不但能寄信,还具有收藏、研究的价值。收藏邮票,不仅能增长知识,还能陶冶情操,挖掘邮票背后的文化内涵。徐新安从上世纪80年代开始收集邮票,他说:“相伴几十载,邮票已成了我宝贵的精神财富。”

在杭进修时一半工资买了邮票

说起与邮票的初次邂逅还得从徐新安踏上工作岗位说起。1980年,徐新安在塘下公社担任文书,因为工作关系经常收件寄信,总会接触到邮票。徐新安至今还清楚地记得,当时接触到的邮票样式很单一,只有面额为8分、2角两种普通邮票。因为工作,徐新安认识了邮票,但真正走上集邮这条路是1986年。

那年,徐新安到浙江农业大学参加在职干部专修班学习,在杭州经常会看到邮票公司有关邮票的广告,种类繁多、样式各异的邮票让他大开眼界。一天,他打算去邮票公司看看,还没进门,便看到公司门口聚集了一些人在买卖邮票,俨然像个小市场。他看到一个集邮爱好者将自己的整本邮册出售,经过讨价还价,徐新安花了5元钱将整本邮册买下。之后,他又走进邮票公司,看中了一套《红楼梦》的邮票,可惜当时只出了半套,他便花6角钱买下了这半套(6枚)邮票。从那以后,徐新安集邮爱好便一发不可收拾。“当时月工资90元,在杭州进修两年,一半的工资都花在邮票上了。”徐新安说道。

曾参与组织成立丽岙集邮协会

“上世纪五六十年代,人们的思想还比较保守,集邮是比较奢侈的事情,直到改革开放后,集邮才真正流行起来。”徐新安告诉记者,刚开始集邮时并没有想太多,只是觉得邮票很好看。

徐新安集邮道路上的另一个转折点是1993年。当时,他调到丽岙工作,刚好有一位比他年长的集邮爱好者从其他单位调过来与他共事。“因为在丽岙工作,经常会收到一些国外寄来的信件,我们两人经常会‘抢’那些新鲜的邮票。”

两个志同道合的集邮爱好者经常聚在一起交流、分享,还谋划着成立集邮协会,并通过邮政局、华侨中学等部门单位招募会员。筹备了半年多,在毛泽东诞辰100周年之际,丽岙镇集邮协会成立了,首批会员有50多人。成立当天,还举办了一次邮展。

“丽岙镇集邮协会自1993年成立,每年都会开展活动。在最鼎盛的时候,会员有80多人。协会维系了10来年,后来由于丽岙划入温州等客观因素,协会解散了。”徐新安回忆道。

小小邮票内藏大学问

众所周知,收藏邮票可以增长知识。徐新安说,真正体会到集邮的乐趣也是在集邮协会成立之时。当时,为了准备邮展,他选择了专题集邮中的体育类的乒乓球,开始收集与乒乓球所有相关的邮票。通过收集邮票,让他了解到乒乓球的深奥之处,知道了乒乓球有哪些比赛项目、与乒乓球相关的器材有哪些等知识。

邮展当天,徐新安东凑西借展出了乒乓球类的一框邮票,共16页,每页12枚邮票。从那时候起,徐新安开始给自己的集邮生涯定位,开始专题类集邮。到现在,他收集的有关乒乓球类的邮票有标准的5框80页以及另外2框32页。2008年,徐新安的这套乒乓球类邮票曾参加省集邮展览获得银奖,并被提名参加全国选拔赛,获得三等奖。

徐新安说,从邮票汲取知识是集邮的一大乐趣,而另外一种乐趣就在于搜寻邮票的过程。“以前网络不发达,收集邮票都得通过同行打听,现在想要找自己缺失的那枚邮票可以通过网络,方便了很多。一些邮票的拍卖会也为广大集邮爱好者提供了良好的平台。”徐新安说。