瑞安过年风俗谚语(上)

正月初一送元宝,碰着老小“沃”讲好

■记者 林晓

上周,本报刊登《瑞安人过年习俗样样数》后,多位读者反映,现在过年的“年味”越来越淡,看到文章才想到瑞安有这样的谚语:“初一拜庙门,初二拜丈人,初三拜屋底,初四拜邻舍,初五‘完珍’,初六上坟。”一些读者纷纷表示,希望我们多写写过年时的瑞安俚语,期待在方言里听到原汁原味的瑞安“年味”。

在飞云江下游的仙降、马屿一带,春节正月期间有“送元宝”的习俗。

市玉海文化研究会的何克识先生介绍,“送元宝”虽是一种乞讨式行为,但也受人欢迎,因为他们是在送吉祥语。

“送元宝”一般是两个人搭档,一前一后挨家串户“送”,前面的人手里握着一枝万年青,上面挂着一个“元宝”(一般是用糯米粉掺入红糖做成的)和一串铜钱,系上一段红绸条子,口中念念有词,边走边唱,后面一个专门和应“好”!

例如,甲唱:刘海仙,送金钱啊。乙和应:好!甲唱:户上金钱万万千啊!乙和应:好!如此照例为:元宝到门台啊!好!今年大发财啊!好!元宝进道坦啊!好!金银满地摊啊!好……

唱词都是奉承式的吉祥语,用本地方言,讲究押韵。人们在“正月头”听到这类好话赞语,心里高兴,便会纷纷拿出一些年糕之类相送。

后来,在飞云江一带流传的“送元宝”祝福成了口头禅,有了“正月初一送元宝,碰着老小沃讲好”的歇后语。

邑人有首描写“送元宝”的竹枝词,诗云:“毕竟花郎性太呆,声声叫好到门台。谁知送了大元宝,换片年糕薄薄来。”煞为生动、风趣至极。

请继续关注,下一期玉海楼版面的《瑞安过年风俗谚语》(下)。

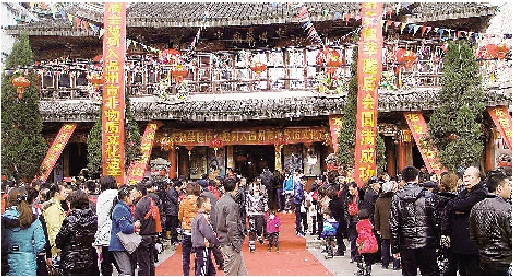

莘塍中村洪岩庙

飞云江一带

“虽不同音

但多同语”

上周,本报在《瑞安人过年习俗样样数》里讲到“初一拜庙门,初二拜丈人,初三拜屋底,初四拜邻舍,初五‘完珍’,初六上坟”等几句瑞安谚语,在外经商的陈先生看到后,颇兴奋,他来电表示,一家人多年在外,看到家乡话感到十分亲切。

确实,我们瑞安面海临江,沿飞云江上溯,更有生活在青山秀水间讲一口“山头腔”的瑞安人,这说话的腔调与老城关、莘塍、塘下一带,或飞云、马屿一带方言均有所区别。

一方面是充满着海腥味词汇、民俗的海洋文化,一方面是受山水阻隔,藏在深山无人知的山区文化。“十里不同音”是瑞安方言的特征,由于古时交通不便,受山水所隔,形成了瑞安话的多样性。

温州方言专家沈克成先生对瑞安话偏爱有加,他认为瑞安话是保留最纯正的古老瓯语,是瓯语里的“吴侬软语”。

尽管瑞安方言“十里不同音”,腔调有一定差异,但方言内部一致性较强,各地能相互通语,所谓“虽不同音但多同语”。

接下来,我们言归正传再来讲一讲瑞安人过年时的方言俚语。

莘塍东堂殿东堂司

初七冇事干,初八燎火盘

初九嬉嬉,初十东岳殿煺大猪

瑞安民俗丰富多彩,有古老的民谣为证:“正月灯,二月鸢,三月麦秆当鬼叫。四月田螺密密旋,五月龙船两头翘。六月六,洗狗秃。七月七,巧食杂“麦麦”。八月八,月饼馅芝麻,九月九,登糕满捣臼。十月十,吃柑橘,十一月,吃汤圆,十二月,糖糕印状元。”

从这些民谣中,可以看出瑞安的民俗是富有寓意的。

上周,我们刊登“初一拜庙门,初二拜丈人,初三拜屋底,初四拜邻舍,初五‘完珍’,初六上坟”之后,就有读者来电询问,初六以后还有吗?

确实,旧时的正月时间相当“漫长”,春节时期大家都有较长的休息时间,谚语到“初六”之后就停了,好像不尽意味。

在瑞安莘塍一带,就有“初一至初十”的完整版。我们查询已出版的《莘塍镇志》,其中记载有接下来的版本:“初七冇事干,初八燎火盘,初九嬉嬉,初十东岳殿煺大猪。”

家住莘塍下村东岳殿附近的叶先生告诉我们,“东岳殿煺大猪”是指农历正月初十的莘塍庙会民俗活动。

据介绍,瑞安各地正月民间习俗多种多样,多沿东海、飞云江一带行进。

依时间排列为:农历正月初六、初七,莘塍小典下迎社神;初八、初九,汀田迎姜老爷;初十,莘塍迎东堂司命及上下洪老爷,仙甲、周家桥、渔墩迎红庙神;十二、十三,塘下迎东岳大帝;十四、十五,汀田、西岙一带迎陈招神下山;十五、十六,梅头上涂村(现属龙湾海城街道,下同)迎社神大排殿;十八,梅头西门迎陈十四娘娘;十九,鲍田南河迎张老爷;廿三、廿四和廿六、廿七湖岭堂梨棣迎杨老爷;廿七,梅头迎蛎神(梅头城堡由蛎石筑成,后岗迎东岳大帝、前岗迎硐主爷戚继光);廿八,陶山碧山迎杨老爷,还有马屿曹村、许岙一带迎杨老爷与许爷。

莘塍庙会与面海临江的地貌有关

上文说到的“东岳殿煺大猪”是旧年莘塍庙会的重要活动之一。据了解,东堂殿也称东堂庙,始建于唐代总章二年(669),庙内尊奉着东堂司。

据传,东堂司是一位治水英雄。古时候,东堂司和洪岩宫主兄弟带领浙南劳动人民学习大禹治水的经验,挖沟筑渠,将洪水引入温瑞塘河再引入东海,并挖掘深水潭蓄水,以防旱灾。

此后,东堂司被敕封为“护国惠民通天地主东堂司佑相”,并修庙建殿纪念,这就是莘塍下村东堂庙的来历。而莘塍庙会的历史可追溯至北宋时期,至今已有近千年历史。

“莘塍庙会与莘塍面海临江的地貌有关。”叶先生介绍,庙会的主题是纪念东堂司和洪岩宫主兄弟带领人民抗击台风、干旱等自然灾害的事迹,以及历代先贤们为疏浚温瑞塘河作出的业绩。莘塍先贤疏浚温瑞塘河和治水抗台风的政绩影响久远,仙浃村、仙浃季村、黄甲浃、仙浃尾水潭、南镇潭等村名及地名沿用至今。

叶先生说:“早年,每年正月初十,村民会聚在东堂庙前,屠杀二三百斤的大猪祭神,现在此俗已废。”

卅日的吃,初一头的困

瑞安俚语“卅日的吃,初一头的困”,说的就是让自己吃好,睡好,玩好的放松状态。早年,瑞安人还习惯将农历正月初一到初五称为“五连年”或“五临年”。

过去商家开业还有意定在正月初五这一天,认为是“五路财神”生日的时间,讨个好彩,便进行放鞭炮,烧金纸,祭拜关老爷等活动,以求“五路神和关帝圣君能保佑开业大吉,利市大发”。

而瑞安谚语中的“初八燎火盘”也并非空穴来风。我们在清《嘉庆瑞安县志》卷一《舆地·风俗》找到具体记载。其中“榖日”词条称:“俗呼为长八日,宵分,贫富皆于中庭燃薪,诸巷陌市肆亦然,爆竹如雷,火光烛天,群儿嬉戏跳掷,以庆其会。”

按这段记载的意思,农历正月初八,民间俗称“长八日”。据说,这是个很吉利的日子,该晚处处开仓点灯,并在仓前烧香,祝愿今年五谷丰登、六畜兴旺。

到正月初八,就在自家屋前道坦里用柴枝、樟叶燃烧,叫“燎火盘”,也叫“燂红”,并鸣放烟花、爆竹。

这一日,孩儿跳火堆和燃放烟花取乐,善男信女还到寺院里进香,以示“万事顺利,一切太平”之兆。为此,民间的结婚,做寿都喜欢定在这一天举行,表达“天长日久”,“恭喜发财”的寓意。

所以,在瑞安民间流传有这么一首打油诗:“新春佳节鞭炮响,五连年里闹洋洋,三餐美酒配鱼肉,一夜睡到猛太阳。”

“送元宝”祝福

成谚语