抢救家族记忆 留予子孙学习

七旬老人历时10年撰写6万字自传

■记者 陈绵绵/文 记者 杨微微 陈绵绵/图

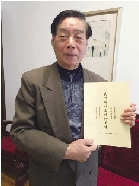

在塘下,有这样一位老人,他前前后后花费了10年时间,用文字对自己所知晓的家族史以及自己的毕生经历进行总结,编写了一本《戴世柳的家族和自传》。他说,这本书要留给后人,留给子孙。这位老人就是现年78岁的戴世柳。

丰富经历成自传素材

春日的午后,沐浴着暖阳,记者前往塘下康欣花园寻访戴世柳老人。一路上,记者猜想,这位写自传的老人家到底是怎么样的一个人?年逾七旬,他怎么会想到写自传?带着一肚子的好奇,到了戴老的家门口,不料,老人家早早开了大门等候,热情地招呼开来了。戴老精神矍铄,红光满面。记者惊叹:“一点儿都看不出您有78岁了!”戴老呵呵地笑着:“人老了,心还年轻呢!”

打开话匣子,老人就讲起了为自己写“传”的初衷:“我这一生经历很多,小时候吃了很多苦,靠辛勤劳动才使得生活慢慢好转,我想好好地把它记录下来,让子孙们看看,让他们从中总结经验,吸取教训,学些做人的道理。”

戴老说,他出生在塘下镇张宅村,父亲是一名鞋匠,母亲患病多年,生了11个孩子,养活了9个,他是家中的长子。因为小时候家里穷,孩子又多,他小学毕业考上了初中,但因家里没钱供读,便辍学在家,旺季帮父亲干农活、给别人打小工做布鞋,淡季就挑着担子上街卖水果,以贴补家用。

17岁时,懂事的他开始规划自己的前途,对父亲说,“二弟长大了,我不能困在家中,应该另找门路才是。”于是,他到温州拜师学做皮鞋。因为勤奋好学,加上之前做布鞋的经验,别人至少要学3年,他学了一年多便出师了。

1958年,他到温州东方红皮鞋厂工作,作为一名技术工,他表现非常出色,收入也非常可观,而且住在城里生活。本以为前途一片光明,不料,1964年根据国家精简回乡政策,凡是1958年进入城市的农村户口一律迁回原籍。这一政策的出台,将他遣回了原籍。

1966年,“文革”开始,他又到了温州,随同失业工人一起组织了劳动兵团,并办起了橡胶厂、五金厂等。他担任橡胶厂的技术员。因为当时懂技术的师傅少,他自然成了香饽饽,各大工厂抢着聘请他。最高时,一个月能赚300元,当时县委书记的工资每月才70多元。

靠着勤劳苦干,生活渐渐好转,家里还盖起了楼房。后来,借着改革开放的春风,个人可办工厂了,一部分人可以先富起来了,戴老便趁机离开了工厂,和妻子两人办起了皮鞋厂。一年后,他就成了万元户。凭着勤劳苦干、动脑创新,事业上越来越顺,生活也过得越来越有滋味。

戴老告诉记者,他33岁才成家,膝下一儿一女。儿子跟着自己做生意,女儿学业有成在银行上班。他60岁时,儿子成了家,他便把家庭的担子交给儿子,自己开始享清福了。

写传也抒写一代人记忆

戴老爱好广泛,忙碌了大半辈子,清闲下来后,便去学唱歌、跳舞,还上了老年大学,老有所乐。

2003年,戴老和老伴一同住进了永嘉县的一处敬老院,开始了隐居、养生的生活。劳碌了一辈子,真的闲了下来,他却有点坐不住了,想及自己一生的经历,便萌生出一个想法:想把自己一生走过的路给记录下来!从那时开始,老人开始了他一生最浩大的工程——总结自己的一生,为自己作传。

但对于一个只有小学文化程度的老人而言,写书并不是件容易的事情。遇到不会写的字,他就像小学生一样拿着字典翻,或向别人请教。刚开始写,他是想起一点写一点,一个个琐碎的片段慢慢写。有时候晚上睡觉,想起来一些往事,他半夜也要起来用笔记下,生怕睡一觉又忘了。

就这样,前前后后写了几年,戴老的自传越来越“丰满”了。2008年9月,他第一次将自己的经历编辑成册,印了12本;到后来,他又加了些往事。于2011年4月,第二次编辑成册,印了15本;2012年10月,他将自己的《自传》拿给浙江省出版社的一位老师检阅、指点,并根据他的建议,又重新编写了一番。说着,戴老拿出一本最新版的自传交给记者看。

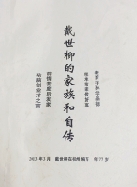

“这些书都是请打字店的人打印出来,再装订成册的。这个版本我印了10多本,分发给亲友。”这本《戴世柳的家族和自传》,于2013年3月在杭州编写,全书74页,近6万字,封面上还写着“教育子孙学品德 继承前辈做好事 前情苦度后发家 动脑创业才致富”等字样,也是他写书的初衷。

记者翻阅此书,发现里面分前言、家族的历史和发展、九个兄弟姐妹家庭的情况、戴世柳的自传、诗词总汇和总结心得等几大部分。戴老不仅对自己的生平经历做了总结,还用文字将自己的家族历史写概述,并罗列了一些上代人讲品德、做好事的小故事,以教育后人。从这个角度来说,戴老为自己和家族写传,同时也抒写了一代人的共同记忆。

写传之外老人还编写其它书籍

“现在这社会,亲戚都忙着自己的事情,很少碰面,父亲写的这本自传不仅传承了家族文化,更是增强了家族凝聚力。”在儿子戴振文的眼里,父亲是个乐观开朗、思想先进的人,他想得开、放得开以及坚持不懈的毅力尤其值得后辈学习。戴振文对于父亲多年坚持写自传、写家族史这一精神非常钦佩。

采访中,戴老一直说:“儿子成家之后我就不再牵着他的手干事业了,而是放开手让他独自去闯。儿子的能力比我强,事业做得好,让我很欣慰。”而戴振文也非常感谢父亲的培养以及良苦用心,他也一直很争气,没有让父亲失望。

戴振文在很小的时候,就已对父亲自传里所写的故事耳熟能详。他对父亲经历过的苦日子感同身受,当年因国家政策规定,本来可以当城里人的父亲被遣回了农村,他深深知道父亲有个心结:想做城里人。为了报答父亲的养育之恩,2007年11月,他在杭州西湖边买了一套80平方米的房子给两老居住,让父亲真正过上了省城人的生活。

现在的戴老,日子过得悠闲舒适,早上和老人们在西湖边跳跳舞,午后和老伴逛西湖,得空时,便和老伴一一游历杭州的著名景点。戴老还写了几首打油诗,这些也是其当下生活的写照。

《享受在杭州》:吃饭老年有食堂,自动洗衣人不忙。冬夏冷热有空调,夜睡高档梦思床。观景坐车老年证,畅游杭城好风光。

《每日安排》:清早运动西湖边,中午饭后睡好眠。晚游西湖观夜景,回家电视看新闻。

戴老喜欢用文字来记录生活、表达心声。除了写自传之外,他还爱好养生,并编写了一本有关养生之道的书,还以自己的亲身体会记录了一些医疗保健的常识。比如头疼、胃疼吃什么药管用,他因此还获得“半个医生”的称号。

戴老从小学制鞋,懂制鞋、橡胶技术。晚年的他还编写了几本专业的书籍,囊括了产品的配方、试验新产品的过程、制作技术、如何办厂操作等方面的内容,将自己毕生的经验都写了下来。记者好奇:“现在时代变了,技术也不断革新,你写的这些现在还能派上用场吗?”戴老呵呵地说道:“我要把会的、懂的都先记录下来,不一定有用,但至少可以给后人留作参考。”