赏美丰湖街

■李浙安

清晨起来漫步在瑞安老城区的街道上,一边呼吸着清新的空气;一边悠闲地浏览着一路的景观,一直溜达到虹桥南路才折返至古老的丰和街。

在宋代遗留下来的老硐桥旁边,有一家在瑞城小有名气的“眼镜粉店”。每次来此,早晨这里都是吃客盈门,掌柜眼镜师傅总是乐呵呵地招呼着众人,熟练地操持着生意,他那油光闪亮的秃脑袋始终冒着热腾腾的蒸汽。转眼间,一碗热气腾腾的汤粉便变魔术般地端到你面前,性急的食客总是像秋风扫落叶一样连汤带粉一咕噜吃光,然后急急地付了钱就去赶上班或是生意上的场子。也有人慢悠悠地仔细品尝其中的滋味,尽量享受着这种浙南小城传统的美味小吃。同时也领略着小吃店这暖融融的喧闹氛围。一些熟悉的人频频地相互道着早安,充耳都是礼貌的相互道好致意之语,好一派古镇小城和祥谦礼的人文气息。

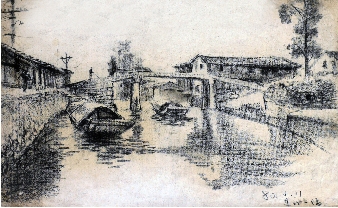

出得“眼镜粉店”,顺着丰湖老街向东门漫步。和煦的朝阳迎面而照,很有一种温暖的感觉。望着塘河中缓缓而流淌的水,在阳光的映照下泛着绸缎般的光泽,波光淩动。河岸上的房子、树木等景物倒映水中,在水波的变幻下闪着不停的影像,煞是有趣,像一幅流光溢彩的水彩画。

从现今尚且遗存的历史古迹东安硐桥和白岩桥的建造年代来看,白岩桥建于南宋绍兴年间;东安硐桥据考亦为初建于宋代,其后曾多次修建。重建于明朝,清康熙修葺成现今规模。

“丰湖街”,顾名思义,应该是偌大湖畔的一条街,而且是一条曾经繁华喧嚷的商业街,所谓“丰”者,盖因前朝大唐之基本审美标准,犹如杨贵妃玉环丰腴婀娜之体韵;另外,从瑞安古代文人对丰湖的诗句描述中也可以看出大致情形。由此可以推想,当时的丰湖绝非现今人们看到的仅供水路通航之狭窄水道。假若以东安硐桥和白岩桥之中点为圆心,向南边画一道大圆弧,大致接近如今隆山脚下和西南侧的两面湖地域,才是符合当时的基本事实。古人规划县邑商业重地极重风水吉地,如此依山临湖而筑街尽在情理之中。同时丰湖又同双莲湖毗邻,视野开阔,极目远望可观飞云江。难怪要在硐桥上建一高高的望湖亭,让人可于其上一览丰湖、莲湖、隆山、云江大好景象。瑞邑历代都有文人雅士吟诗作赋赞美此地风光,曾留下许多脍炙人口的妙文诗词。

东安硐桥和白岩桥之当中有一座“涨落桥”,其实是当时一个用于调节丰湖水位的装置,类似于现在的水闸。当丰湖的水位下降,将要露出荷塘泥土时,便开闸放上游之水加以充盈;而湖中水位过多时,则予以关闭,另开下游水闸泄水,所以可使丰湖常年保持适当水位,水位时涨时落,看似桥在变化,老百姓口口相传,以至产生这种口误,形象地称为“涨落桥”,沿传至今。

据历史典籍记载,正在人们沉浸在湖光山色大好景致、杯觥交错歌舞升平的发财宝地时;一场从来不曾遇到、人们万万不及始料的特大灾难不期而至:南宋乾道二年的某天夜里,忽然东海海水倒灌,排山倒海般的江水漫入城厢,以至整座县城霎时被浑浊的浪涛淹没。绝大多数的人皆逃生不及,成了鱼鳖的口中之食。大部分的民居都完全倒塌,随浪而去。给瑞安这座自东汉时期建县治的富饶之城造成无法估量的损失。丰湖街也不能幸免,完全被摧毁得不见踪影。这场罕见的天灾也震惊了命运多舛、临时定都临安的南宋小朝廷;派员前来考察灾情,当这些官员到了瑞安等地,看到遍地灾后一派疮痍,杳无人烟。不禁感叹:一派泥城,乃之如何。

后来朝廷下旨,从南北各地大量往温州一带移民,以解空城乏丁之虞。然之前原住民基本消失殆尽,且满城的死尸、废墟亟待清理。必须通过塘河运至城外丢弃掩埋;不得已大都运到丰湖一带,遂填埋得仅留下通行的河道,美丽的丰湖再也不复存在,惜哉,惜哉。尽管如此,可还是给后人留下了许多丰富的猜测、遐想……

当我将目光从遥远的历史雨幕中收回来,只觉得古丰湖街虽不复在眼前,却还仿佛依稀留下些许淡淡的印象。看见塘河中流淌着日渐清澈的河水,联想到如今当地政府和民间都在协力整治原先被严重污染的“母亲河”,努力营造昔往“十里塘河皆荷花,人家尽在绿水滨”之美丽景观,造福瑞安百姓,将为后人留下一笔丰富的历史文化遗存。