一条老街见证百年时光

“营前埠”的繁华过往

■记者 林晓

我们在上一期《飞云江人文系列》的《400年来“瑞平迁移”之谜》文章中,讲到飞云江中游的营前村,其村名由来是因为村后驻扎兵营,村庄位于兵营之前,故得名“营前”。明代景泰四年(1453),瑞安析置泰顺县后,便增加了一条江南驿道,铺兵客商往来繁多,营前因地理条件上的优势,出现了商铺和客栈,渐而繁荣起来。

明代嘉靖年间(1522至1566),瑞安孙氏先祖孙义严从高楼孙山村迁徙平阳南陀定居创业,其后,明代万历年间(1573至1620)南陀的周姓人家又迁至营前,此山水之间曾发生过的繁华记忆,在相互的“瑞平迁移”中遗留了下来。

今天,我们将继续走近飞云江中游营前,说一说这里的一条百年老街,及营前埠头曾经的繁华。

大水淹至“观音阁”

据《飞云江志》第三章《水旱灾害》第一节《风潮》记载,民国元年(1912)5月10日至8月29日,瑞安狂风大雨有5次之多。各乡镇村落皆大水横溢。“人畜、房屋、田禾淹没无数,曹许乡水没屋檐际,港乡一带损失尤巨,8月30日,飞云江横尸蔽江。”

在瑞安,这是近代有关台风大潮记载最悲惨的一次,所谓“水没屋檐际,港乡一带损失尤巨,飞云江横尸蔽江”发生时,高楼营前正是受灾最严重的沿江村庄之一。

“我们这一带地处飞云江中游,村庄的房屋又建在江水旁边。江水淹没堤岸,顺势就淹没了整个村子,全村除了现在的观音阁,其他房子都被这次大水淹没了。”营前村村委会主任陈崇民一边讲解历史,一边带领我们来到村里。

陈崇民今年38岁,1912年的这场台风大潮他自然没有经历过。然而,作为土生土长的营前人,这一段历史还是被前辈人口传心授了下来。仿佛百年之前的这场水灾,他也亲身经历,提起此事,还心悸不已。

此外,据《温州历史大事记》的记载,“8月27至30日,温处13县,遭飓风袭击,暴雨成灾。永嘉西溪一带山洪,卷走万余人,各县被毁民房34.61万余间,被淹田禾40.1万余亩,受灾人口达59.41万人。”

“60根扁担一条街”

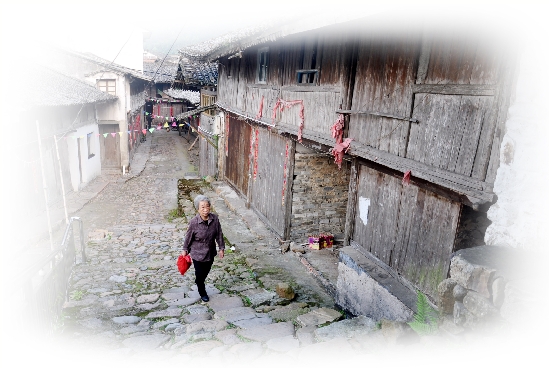

从营前村入口处步行来到营前老街,约10多分钟路程。我们在春夏之交的一个下午来到老街时,几位老人正坐在街角拐口聊天,拉家常。

说起老街,老人们的心情还十分怀旧。村民们告诉说,老街里的房子都是在1912年这场台风大潮之后才盖起来的,距今已有百年之久,基本上都是民国时期的建筑风格。“以前,营前村南至瑞安马道,西至文成、泰顺,北至青田,东至平阳水头,作为水路上惟一的中转站,这里十分繁荣。”

村民们介绍,以前老街上开设药铺、打铁铺、肉铺、布店、南货店……“在我小时候,街上单单剃头店就有25间。”陈崇民带领我们来到老街,指着这些即将倾倒,眼看着有的已是危房,有的已经倒塌的屋前,介绍道。

村民周林妹今年75岁,她说:“我们这里有句俗语是,‘60根扁担一条街’”。原来,热闹时,老街的每户店铺前,还有一些挑夫做点小生意,形成“街中街”,每位挑夫一根扁担,又形成“60根扁担一条街”的局面。

按每根扁担2米长计算,当年的营前老街约120米长。陈崇民介绍说,当年的老街确实有100多米长,街面仅3至5米宽。“来往的客人要从‘街中街’中穿过,走到对面的商铺也是人挤人的。特别是到了逢年过节,营前老街上有瑞安人、文成人、泰顺人,还有青田人和平阳人,说的话也是各种腔调,很有意思。”

营前渡口“事干”多

正因为地处飞云江中游,加上水路上便利的原因,使得营前村400年的历史上极度繁荣。在采访中,我们了解到,营前渡口一带“事干”很多。

今年75岁的苏志立号称“营前百晓”,是土生土长的营前人,对这一带的历史、地理都很了解。据他介绍,上世纪50年代,经营前过渡至漈门溪西岸向北延伸,路基均需开山劈岩,填岸驳坎,多弯道,工程艰难。

1958年8月5日,瑞安南岸马道至营前公路通车。此后,水路运输就慢慢地衰落下来。

1962年9月10日至12日,强台风袭击瑞安,高楼邮电局被洪水淹浸一天,高楼至城关电话干线的10条木杆被冲走,营前过飞云江飞线杆被折断。

1982年4月12日,原营前公社小峃口大队放映《桃李梅》影片。至晚22时散场,邻近的潘营大队(现潘营村)社员涌向返峃口渡乘船,因船小客多,严重超载,加上渡船破旧,船前头严重漏水翻沉,淹死15人。

“处于水路中转站的营前渡口一带,‘事干’很多。当时高楼大京大桥还没建好,飞云江北岸的330省道也没有建造,我们营前村,在相当长的一段时间内,是很繁荣的。”苏志立说道。

昔日繁华不再

坐在村民苏志立的家里采访聊天,门口仿佛可以探寻到春夏的气息。放学了,街面上传来几位孩子的吵闹声。可村子里,仍有一丝无奈的“阴静”,让人感觉到这营前的冷落。不远处的老街上,一片残破的屋脊,断裂的墙壁,无法让人安宁。

“新房子不能盖,老房子破了也不敢拆,这是我们村面临的困境。”苏志立说,因营前村地处赵山渡水库两岸300米范围内,属于一类生活饮用水水源保护区,禁止新建、扩建、改建与供水设施、水源保护无关的各类建设项目。

“不走也不行,这的人越来越没有活路,没有地、没有工作,不得不到外面打工。可打工赚了钱吧,回到家也没地方用,新房子不能盖,老房子破了也不敢拆。”村民们也很痛心。

在75岁的苏志立眼里,几十年前的繁荣现象,还像是昨天一样。但一转身,昔日繁华已成记忆。

不仅如此,村民如需到高楼镇及瑞安市区办事,一般都要搭乘船舶,需要过飞云江到对岸乘车。“至今,营前至潘营的渡口还在摆渡。交通不便、生活困难,更谈不上生产发展了。”苏志立甚至还出了主意说,“我希望用我们营前一带的飞云江水源,来带动温瑞塘河的水源,相互流通起来,为瑞安与温州这条母亲河作点贡献。”

一批画家、摄影家曾来营前

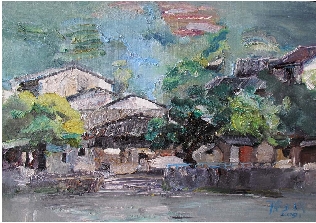

2009年,国内知名画家陈士斌一行多人来到了营前画画写生。

“自然古村落很有‘画头’,木质结构的房屋虽然大多已破旧不堪,歪歪斜斜,但十分入画。只是营前还没有如安徽皖南写生基地那样完备的生活设施。”陈士斌讲的话,有些“恨铁不成钢”的意味。

村民们说,在此之前还没见过来画画的人,也许陈士斌一行就是第一批。近几年来,还有一些零零散散的画家和摄影爱好者来到营前,对原生态的水乡老街,进行艺术创作。

在采访结束时,我们与陈崇民及几位村民站在“营前埠”前。埠头边上还有几块清代的石碑,历经百年,风化严重,字迹模糊。这一点,确实像营前旧时的繁荣,已剩下不清晰的背影了。

今后,在推进生态文明的建设,如何同步做好老街古村落的保护和开发,却是非常有意义的事。因房屋年久失修,与外界“洋楼”相比,营前老街成了村民们的负担,但因此而保持的原生态风貌,也许能让营前找到一条好路子。

画家陈士斌作品《择水而居》

营前老街