“一落暴雨妆紧爬栋梁”

历史上的天井垟涝区

■记者 林 晓

日前,几位马屿的文化爱好者来到报社,他们经过半年多时间收集整理,准备着手编著《天井垟乡土志》(暂名)这本书,与我们商讨天井垟相关的文化。

书还没编成,但“天井垟”这名称却令人印象深刻。天井垟与飞云江紧密相连,这一带三面环山,一面临江,内河河道纵横,地势低洼,经常受淹。历史上,曾常因飞云江洪潮倒灌,加剧了该片区洪涝灾害的严重程度。

回顾历史,我们再次走近天井垟,说一说天井垟与母亲河飞云江相关的话题。

400年前“天井垟多逃荒”

查看《温州文献丛书》之《温州历代碑刻二集(下)》,有一篇关于天井垟的碑记文章。碑文不长,仅300多字。该文记录了400多年前官方政府为民办的一件好事,也就是治理飞云江沿岸堤防,疏通马屿一带内河河道的事。

《疏天井垟亭碑》记载:“天井垟在邑来暮乡群山中,内溁溪源,外挟江浦潮汐。每夏秋雨集,二水泛滥,害稼为甚。及天霁水落,淖泥淤塞水道,稍值大雨,即流不可通。先是荒歉累岁,居民多逋窜,委土田浸淫中,故垟以天井名。”

这段文字的大概意思是说,来暮乡(今马屿、江溪一带)的天井垟,内有河道溪流,外又沿着飞云江江堤。每当夏秋之际,台风暴雨来袭,导致洪灾泛滥。下点小雨会“淤塞水道”,如果雨稍稍大一点,就会导致“流不可通”的局面。

“荒歉累岁,居民多逋窜”是说,连续几年以来都荒年歉收,以致当地居民背井离乡,远赴异地,走上逃荒的道路。

400多年前天井垟涝区的村民,在这里务农种田,却因农作物收成不好而“逋窜”,逃荒去了,很多稻田一直淹没在水里。

事实上,“天井垟逃荒”现象出现的时间远远早于400多年前。历史上,这里的农民一直扮演着“搬来又搬”的故事。一方面,天井垟临江靠山,有着“吃江吃山”富饶的一面,另一方面,逢着天灾来袭,就出现了片区性的饥荒。为了求生,逃荒成为灾民不得已的选择,所以“搬来又搬”,成为独特的“天井垟逃荒”现象。

养囡儿覅匄天井垟

《疏天井垟亭碑》的碑文源于官方文字,记载十分正式。那么,在飞云江沿岸的地方,民间百姓对天井垟有什么说法呢?

我们多次来到天井垟,向仙降、马屿一带的村民了解情况。马屿上郑村的老人告诉我们,关于天井垟,还有一个流传很久的民谚俚语。

郑老伯介绍,天井垟民间曾流传:“养囡儿覅匄曾家垟,未旱冇水吃,未满白洋洋,一落暴雨妆紧爬栋梁。”

民谚中的“曾家垟”指马屿增垟村,是天井垟的中心地带。“囡儿”指女儿,“覅匄”是不要嫁的意思,老人们不希望养个女儿嫁到这一带。

“未旱冇水吃”的意思是讲,天气炎热,大部分地区还没出现旱情时,天井垟这里就没水吃了。“未满白洋洋”是指到了下雨天,其它地方还没“满水”,这里就有了“白洋洋”的灾情了。“一落暴雨妆紧爬栋梁”的比喻就更加形象了,瑞安话“妆紧”是赶快的意思,这句话讲如果暴雨来了,就要赶紧上到二楼楼上去了。

这民谚很形象地说明天井垟一带的老百姓频遭洪涝灾害之苦。增垟村村民告诉说,村里地势低,雨稍微大一些就容易积水,最严重的时候水位漫过一楼,坐在二楼阳台上就可以“泡脚”。

晴旱雨涝成“蓑衣田”

天井垟因地域环境特征,以致民间流传了很多的俚语,形成了浓郁特色的地理民俗。民谚说:“高山多旱田,篛下多水鬼。”这与天井垟成为“蓑衣田”有关系。

在过去,穷苦百姓,终年辛勤劳作,连番薯干也难得饱食,只能是半年糠菜半年粮。如果遇上灾年,状况就更加凄惨了。建国以前,天井垟田地多为“蓑衣田”,这是什么意思呢?

天井垟这片河谷小平原,地势低洼,自古以来,旱涝不断。平时,三面山坡溪水带沙下注,加上坡平流缓的飞云江河段随潮带入的泥砂进曹村港沉积,河床淤浅,一遇暴雨,即因宣泄不畅而使农田受涝,淹没时间一般为3至5天,损失严重;稍旱10数天,河水即已干涸;两岸农田缺水灌溉。

75岁的马屿团屿村村民朱珍海介绍,天井垟一带雨来水淌,雨过即干,晴时不能蓄水,雨时又经常苦于水涝之患,收成很少,因此有“蓑衣田”之称。

曹村港曾是主要运河

站在圣井山山顶,我们可以清楚地看到飞云江。天气晴好时,在山顶往东北方向一望,天井垟小平原就可以一眼望尽。其中纵横的河道,也可以看得清清楚楚,很像是这片平原里交叉的经络。

圣井山保昌寺的管理人员指着山下告诉我们说,曹村港,又称曹村河,曹村港下游称天井垟河,两岸就是天井垟平原。因其地势低洼,东、南、西三面环山、一面临江,貌似天井而得名。

我们站在山顶往下看,天井垟很像一面铁锅,“锅底”就是马屿增垟村一带,曹村港作为骨干水源,在其中穿过。

据了解,曹村河(港)发源于瑞安与平阳交界的天台山北麓,其水流由南向北流,先后经过曹村的碗窑、南岙、上都、丁岙,篁社的鹤社、增加垟、山前,马屿的黄桥、冯桥、江东,江溪的下涂、新渡桥,由江溪水闸控制,在新渡桥村汇入飞云江干流。

据《瑞安市水利志》的《飞云江支流》记载,曹村河全长15千米,流域面积66平方千米,多年平均年降雨量1800毫米,多年平均流量2.48立方米每秒,多年平均年径流总量7857万立方米。

曹村河下游的天井垟平原,由于地势低洼,曹村河流域的来水猛,洪水常常宣泄较慢,属瑞安易涝地区。

保昌寺的管理人员介绍,“1949年前,小客货轮及其它船只可从瑞安通往曹村,后来建造了小篁竹水闸(江溪水闸前身),使曹村港变为淡水河。上世纪50年代,小客货轮还可从飞云镇的码道通至曹村,是这一带的主要交通工具,现在已由马屿至曹村的公路取而代之。”

“排涝工程”历经千年

唐宋时期,曹村港为飞云江古港湾,后淤积。宋代地方官员利用源头自然流径形成的旧河道和一些池塘,开凿成一条和飞云江沟通的大河,让大雨大灾、小雨小灾的现状得到了缓解。然而好景不长,由于连年战争,在多事之秋的宋代,已无暇顾及对曹村港的治理。

到了明代,曹村港已成了让百姓受尽苦难,令政府管理者头痛不已的河流。它纵坡平缓,随大潮顶托而上的大量泥沙,令大多河段壅堙淤积。一旦暴雨洪水到来,这一带农田会因曹村港难以渲泄而受涝。

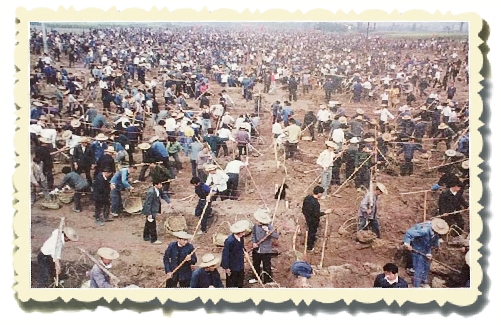

《瑞安市土地志》的《大事记》记载,明嘉靖三十四年(1555年),邑令刘畿率僚佐拟疏凿,因内召未成。明嘉靖四十五年(1566年),县令朱霑督工疏浚曹村港下金汇,加速“天井垟”排涝效能。

明万历三年(1575),邑令周悠督工疏浚曹村港,并截下涂(今江溪一带)弯道取直,加速“天井垟”排涝。至此,人工开凿为内河工程再次扩大,主流长约15公里。

这条将天井垟截成东西两块的曹村港大河,如果得不到及时有效的治理,分布在这狭长的河谷平原,成为重涝区是必然的。除人工开凿河道之外,到了民国时期,开始修建小型的水闸。资料显示,民国时建江溪水闸,靠陡门排水。

1950年,重建江溪陡门,浚拓天井垟内河,可从曹村沿内河经新渡桥,至南岸码道通轮船。1962年4月,再次兴建江溪排水闸,最大排水量174立方米/秒,使曹村港变为淡水河,以蓄淡灌溉天井垟的农田。

打造沿河人文休闲绿化带

“原先的河道仅25米宽,现在我们拓宽至40米,河床中央挖深至2米多。”市飞云江综合整治工程指挥部天井垟治理办公室主任蔡晓东说,解决“内涝病”,挖深河床、拓宽河面是一剂良方。

目前,天井垟一带的马岙河、曹村港老河增垟至江上水闸段、山前河等河道已完成清淤疏浚,总长度达21公里。蔡晓东介绍,在疏浚河道的同时,我市还启动生态护岸工程,并初步制定了沿岸绿化设计方案。

据悉,马屿镇将结合当前开展的美丽乡村建设工程,加快修复水生态、美化水环境、提升水功能,在应对旱涝灾害的同时,打造一段沿河人文休闲绿化带。