打造新型城镇化的“县域”样板

——福建晋江破解城乡“二元结构”的新探索

全国县域综合实力十强县(市)、“福建经济第一县”的晋江,坚持“保障全覆盖、待遇均等化”和“产城一体、融合发展”思路,推进农业转移人口市民化,着力打破城市与农村、本地与外地“双二元结构”,探索出一条符合自身实际的新型城镇化发展道路。

本外融合 虚怀接纳“新晋江人”

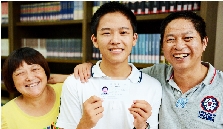

6月25日下午4时,福建省高考成绩放榜。江西外来务工人员子弟蔡星星,以总分640分名列晋江一中高考成绩的前十名。

查到自己的高考分数,蔡星星很平静,倒是老爸蔡文桂的兴奋之情溢于言表:“来晋江打拼20多年,最大的愿望就是孩子出人头地,能在城里扎下根!”

蔡星星是今年在晋江参加异地高考的404名外来考生之一,也是在晋江就读的近20万名外来人口子弟之一。

晋江是我国东南沿海制造业重镇和用工大县,外来人口常年保持在110万人左右。随着工业化和产业转型加速,劳动力短缺、人才支撑不足,成为近年来困扰晋江发展的难题。

如何让上百万外来人口真正扎根晋江、融入晋江?晋江市委书记陈荣法说,“我们提出必须围绕农业转移人口市民化,落实外来务工人员同城同待遇,让他们进得来、留得住、融得入。”

近年来,晋江从基本公共服务均等化、户籍制度改革等方面,推出了一系列有效措施。自2011年起,晋江在福建省率先实行流动人口“居住证”制度,赋予持证人员选举权、公职人员招聘、义务教育、社会保险等28项市民待遇。

截至目前,全市已为流动人口办理居住证110万张;在晋江就读的外地中小学生已达20.33万人,占在校生的58.7%,其中93.3%在公办学校就学。

2012年9月,晋江市还全面放开户籍,提出了“无房流动人口也可落户”的创新做法,去年以来已有9665名流动人口落户晋江。

城乡一体 打破二元结构“藩篱”

“五店市”位于晋江市区最繁华的核心地带,是近年晋江着力打造的传统文化街区、文化新名片。就在五店市周围,矗立着一排排高楼大厦,大多数都是城中村拆迁后建设的安置房。

“在城市片区改造过程中,政府坚持‘以人为本’,舍得‘割肉’,把最好的地块留给安置房,让利于民。”晋江市发改局局长陈伟勇说。

按照“全市统筹、城乡一体”的思路,晋江每年拿出60%以上的新增财力用于民生建设,不分本地外地、农民市民,享有同等待遇。

目前,晋江已实现城乡低保、新农合、城乡居民养老保险等政策的城乡一体化;城乡低保标准提高到470元;在全省率先建立“被征地人员养老保障制度”,覆盖178个村,6万多名被征地人员按月领取保障金。

每到季度末,蔡清云就捧着一叠药费单,来到晋江市行政审批服务中心,找“新农合”报销医药费。2007年,老蔡不幸患上尿毒症,做手术换了一个肾。为了防止排异,每月的药费就要花掉6000多元。

自从患病以来,“新农合”已为老蔡报销医药费近60万元。除此之外,他每月还能领到460多元的养老保险金和被征地养老保障金。“要不是有政策、有新农合,我这个老农民怕是早就没了命!”今年65岁的蔡清云感慨道。

通过坚持新农村建设与推进城镇化同步、实现农民就地就近城镇化、市民化,晋江市城镇化率已从2009年的52%提升至2013年的64%。

产城互动 提升“晋江经验”新内涵

老家贵州的赵久发在晋江干车床工近20年,一年能赚10来万。今年1月,老赵把户籍迁到了晋江;“这里不仅企业多、赚钱机会多,城市漂亮了,生活也越来越便利。”

改革开放以来,以乡村工业化为主要特征的发展模式也留下问题:“城市不像城市、农村不像农村”,城镇化大大滞后于工业化成为最大短板。

陈荣法说,没有产业的城市没有人气,城镇化难以持续;同时产业转型对人才、环境所依托的城市环境,也提出了更高要求。为此,晋江在发展中坚持以产兴城,产城互动,产城融合。

按照存量产业提升、增量优化的原则,晋江市先后推动126家优质企业退城入园、229家低效污染企业淘汰出局;同时布局8大专业市场、3大文化创意园区、1个金融聚集区和一大批高端商业综合体。2013年全市三产增幅在历史上首次超过了二产。

近三年来,晋江片区改造、拆迁面积超过1100万多平方米,其中用于公园绿地、基础设施公共配套和安置房建设的用地占三分之二;全市有9万多农民就地转化为市民,按照政策,他们可以选择安置房、办公楼、店面、现金、股权等多种补偿方式,实现保值增值。

2013年,晋江市被列为福建省级新型城镇化试点,提出到2015年实现15万农业转移人口市民化;到2017年实现30万农业转移人口市民化,到2020年,力争实现50万农业转移人口市民化。

(据新华社)