曾经“无家不针织、有店皆毛衫”,后来辉煌不再街巷寂寥

场桥羊毛衫的起起落落

■实习生 陈海霞

ui bao

Tel:6608 1255

塘下记忆

R

走在塘下镇五林村塘路上,周围安安静静的,只有蝉叫声,偶尔开过一辆车,扬起一些尘土,这空荡荡的街面,很难让人将它与20多年那个“无家不针织,有店皆毛衫”的红火场景联系起来。

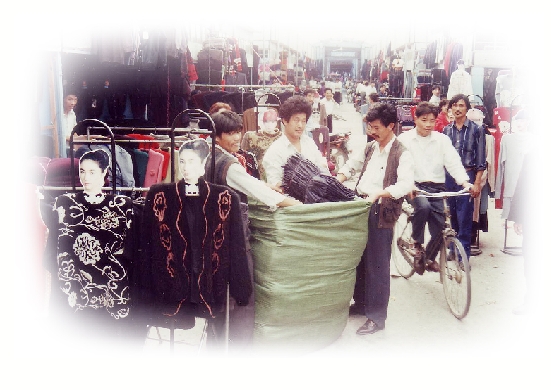

当年,走在场桥大街小巷,耳边充斥着的是场桥(当时称场桥镇)的独特“交响曲”:织机哧哧声、汽车的喇叭声、客商的问价声、大笑声、吆喝声……在羊毛衫市场里,人潮涌动,打包、装货,一批批羊毛衫被那些操着各地口音的客商用大货车带到了全国各地。

那是属于场桥人的集体记忆。

兴起:

职工离厂回家织衫

诞生许多万元户

说到场桥羊毛衫的源起,不得不提到上世纪70年代在场桥的三个工厂:瑞安市羊毛衫厂、瑞安市针织厂、瑞安市二针厂。这三个厂拥有两千多名工人,生产的羊毛衫出口国外,也享誉国内。

由于生产羊毛衫的横机机身小,成本低,操作方便,适用于单户、联户的家庭作业,因而改革开放以后,许多工人离开了厂,在自己家里织起了羊毛衫。随着羊毛衫生产迅速发展,周边海安、鲍田及海城(当时叫梅头)等地一些从事其他行业的工人,也都纷纷转产或到场桥打工,从事羊毛衫生产和销售。

据悉,当时整个温州地区就场桥一带做羊毛衫生意,瑞安、温州一些服装市场经营者都到场桥拿货。渐渐地,场桥羊毛衫的名气传开了。

原瑞安市羊毛衫厂职工阿梅接受采访时,还能清晰地记得当年的情景:“那时候场桥真热闹啊,1979年,我就从厂里出来了,在自家做羊毛衫,一个星期的收入就抵得上在厂里做一个月呢!记得当时不断有人从厂里出来,我离开的时候已有一百多个职工从厂里出来了。我的亲戚也都跟我学织衫,我姐姐原先在二针厂做工,后来也不干了,回家买机器买毛线自己织衫,生意做得比我还红火呢。那时候我们只管织衫,根本不用愁客户,他们都自己找上门来,几百件几百件地买。工人也很好找,周边乡镇很多人来我们场桥打工。”

据当时一份资料统计,到1986年9月,场桥从事羊毛衫生产的家庭有1000来户,拥有织机3500余台,年产值达8000万元以上。到了1987年,羊毛衫慢慢向全国各地销售,并从之前的季节性生产向全年生产转变。当时一户拥有4台织机的家庭,年净收入达万元以上,而当时在集体企业年收入不到两千元。成本不高、可观的收入、简单的生产流程,就这样,场桥迎来了羊毛衫时代。

发展:建起两个羊毛衫市场,“钱用麻袋装”

场桥羊毛衫就这样一年比一年红火,名气一天比一天大,吸引了全国各地的客商,甚至是国外客商。随着客商的增多,一个方便客商选购,有一定规模和档次的规范化羊毛衫市场便应运而生了。

1992年12月,由村委会集资、内设200多个摊位的场桥羊毛衫市场在五林村建成了。到了1994年,市场进一步扩建,达到400多个摊位。市场总经理由当时的村委会主任林长海担任。日前,接受采访时,说起往事,林长海还很激动:“市场开业那天真的很热闹,锣鼓喧天、鞭炮齐鸣,摆了几十桌的流水席,当时市里好多领导都来了,还有好多记者来采访。那时候,我们多自豪啊,那也是我人生中最难忘的美好时光。”

羊毛衫市场建起来后,带动了很多村民发家致富。据林长海回忆:“五林村当时在场桥各村中算富裕的,有些人家年收入都有三万元以上,彩电、电冰箱、电话等都买了装了,你现在看到的那些三层以上的楼房,大多数是在那时盖起来的,而且,那时修路、装自来水等,都是村里自己出钱……这样的事还有好多,说都说不完。”

1993年,浦桥村也建起了一个羊毛衫市场,占地10826平方米,摊位330个,市场托运、餐宿及通讯等设施齐全。浦桥村因此获得瑞安市十强村、奔小康强村等称号。

浦桥村村民方晓光笑着向笔者描述少年时期的记忆:“钱都是用麻袋装的!”原来那时多用十元纸币,村民把一捆捆十元纸币装进麻袋里,背着去买料。“场桥小伙子那时也很抢手”,“本田王”、“铃木王”是那时候耳熟能详的摩托车牌子,在那个年代拥有一辆摩托车就相当于现在拥有一辆不错的轿车。场桥小伙子鼓着腰包、身跨摩托车呼啸而过的样子,是很帅气的,“大家都说场桥小伙子从来不愁娶老婆,多少姑娘排着队想嫁到场桥来。”方晓光说。“旅馆也都是爆满的。”外地客商不停地来,连带着开旅馆的村民都赚了不少钱。

羊毛衫生意红火,托运部应运而生。方金旺是浦桥村曾经的托运部老板,据他回忆,“当时全国各地都有货运,还设立一些专线,如东北线、嘉兴线、成都线、乌鲁木齐线等。市场生意最火的那几年,每天有一百多辆车从场桥运货出去,一辆车十来吨货,一天就是上千吨啊。那时候我还做了大量的宣传海报,把与场桥羊毛衫相关的资料装进信封,让驾驶员带到全国各地去,很多人看到资料后,都跑到我们场桥来买羊毛衫。我一共发了几千封信。”

到了1995年左右,场桥羊毛衫走到了一个巅峰,家家户户都是通宵亮着灯,横机、圆机没日没夜地转动着。1995年,羊毛衫市场还获得浙江省规范化市场称号,1994至1996年度连续3年被瑞安市工商局评为“文明市场”。

衰落:1997年左右开始走下坡路,原因众说纷纭

1996年和1997年这两年是很多场桥人不愿提及的痛。这两年,羊毛衫市场动荡不已,渐渐走向下坡路。外界的质疑、相关部门的检查,“仿冒”、“掺假”、“以次充好”种种叱责声不断,场桥羊毛衫由此走向衰落,到了1998年,羊毛衫市场生意惨淡,被迫另作他用。

回首那暗淡的几年,五林村党支书任银国感慨:“市场‘倒’了以后真是冷清啊,村民都无所事事,待业的人也多了起来,很多店铺都关了门。大家纷纷转行,有的做起了汽配、标准件,有的开起了小商店,有的则去外地另起炉灶,也有的欠下巨债从此一蹶不振。”

那么,衰落的原因是什么呢?任银国说:“败就败在商标上,那时候根本没什么商标意识。虽说也有本地的设计师设计样式,花色、品种多样,但大家都没有做一个商标的概念,只是仿冒一些当时流行的品牌,如“梦特娇”等,后来相关部门来查处,罚款之类的。等村民想到做商标时,已经太迟了。”

“我那时候有十几台织机,上万块钱买来的,但是1998年的时候几百块钱卖出去,真是亏大了。家里二楼堆着满满的羊毛衫也卖不出去,根本没客商过来。我有一个办厂的朋友赔光了本,全家跑到外面去躲债。”曾经做了十年羊毛衫生意的林老伯惋惜道。据他分析,场桥羊毛衫走下坡路是因为质量越来越差,偷工减料现象很严重,如一些人把纱线掺到羊毛中,把掺假的羊毛衫当成纯绒羊毛衫来卖。高额的利润让很多人都昏了头,大家纷纷效仿。消费者穿了掺杂质的羊毛衫后发现不对,纷纷回来讨要说法,渐渐的,客商也越来越少。

事后总结原因,还有一些人认为是因为缺少管理,没有建立起行业协会。据了解,羊毛衫市场建立之后,陆续出现了相互压价、不正当竞争现象。如果及时建立起行业协会,就可以对市场上的胡乱定价、恶性竞争等现象进行规范和监督。直到2001年,场桥才建立了羊毛衫产业协会,可惜为时已晚。也有一些人认为,场桥羊毛衫与时代密切相关,最初人们追求的是温暖,羊毛衫够暖和就行了,但是后来人们开始追求样式新颖、设计独特,而且杭州、宁波等地羊毛衫市场也相继建了起来,这些都对场桥羊毛衫造成了极大的冲击。加上那些地方交通便利,市场管理等方面都比场桥好。消费者的选择多了,但场桥羊毛衫却没有顺应时代做出改变,所以更难有立足之地。

值得一提的是,在很多人眼中,场桥羊毛衫翻篇了,但是,笔者采访过程中了解到,有一些场桥人走了出去,到桐乡、成都等地坚持做羊毛衫生意,他们积累了很多珍贵的经验,他们身上还烙着场桥羊毛衫人的烙印。