曾经只有渡,岂料会造桥

民国时,瑞安曾欲建飞云江公路桥

■记者 林晓

飞云江古渡历史悠久,在当今交通高度发达的年代,渡船已面临衰落的境地,逐渐从人们的视线中淡出,风光不再。

在飞云江上架设大桥曾是瑞安人千百年来梦寐以求的愿望,但是建造跨江大桥,决非易事,在过去,不论在技术或财力上都是无法跨越的。今天,让我们走近飞云江的桥,说一说那些与桥相关的旧事与过往。

古人梦想: 架桥为民造福

在农业社会的古时,人们还无法大兴土木,在江上建桥造路。

飞云江上,无风也有三尺浪,一旦遇到大风大潮,渡船翻沉的惨剧经常发生,百姓盼望造桥已久。

瑞安鼓词中就有一个“蔡大娘造桥”的版本。话说有一天,城里蔡大娘正乘渡船到对岸探亲,途中突遇狂风骇浪,幸有惊无险。蔡大娘脱险后感慨地指腹自语:“我腹中如是男儿,他日有幸得中状元,定令他在此江上造桥为民造福。”岂料,此话被旁边乘客听见,辗转相传。大家祈盼造桥心切,又怕大娘日后反悔,就在两岸渡口大石上刻下她的誓言。后来,蔡大娘果然产子,中了状元。

传说中,蔡大娘的儿子造桥屡建屡坍,到了家财耗尽,最终弄得束手无策。虽然这只是瑞安鼓词中的传说故事,但有一点可以肯定,早在古时,人们就已经萌发了在飞云江上架桥的美好愿望。

往事悠悠: 飞云江上事故多

文史学者宋维远先生表示,瑞安娘娘词鼓词中的《洛阳造桥》,原是闽南民间流传的一则完整的传说故事。究其原因,可能是飞云江与鼓词中的“洛阳江”一样,过往商旅众多,古时只有摆渡交通,时常酿成船翻人溺的惨祸,群众祈盼造桥心切,对这个故事的描述深有同感。

确实,自古以来,飞云江上的事故很多。

元延祐六年(1319)因暴风过境,船沉溺死10多人,郡守赵荣特地前来“祭江”,并督办修建渡船;明万历十六年(1588)三月五日飞云渡大风覆舟,溺死50人;清乾隆四十五年(1780)夏六月,飞云江口暴风骤起,渡船翻覆,溺死数十人;光绪三十年(1904)八月初九日,沉船溺死13人。

这些仅仅只是众多事故中的一部分,但已足以令人深感古之飞云江之险恶。历代官府和地方士绅对此极为关注,并下大力进行过多次整治,但终难见效。

因此,喜欢听鼓词的瑞安人,在词文中加入了“蔡大娘造桥”版本,大家不仅爱听,平时还津津乐道,相互流传。就是当今,飞云江上都已造了多条大桥,天堑变通途,而老人们听这段故事时,还会回忆起往日靠摆渡过江的亲身经历,而发出家乡面貌巨变的感喟。

文人感叹: 横空安得架长桥

历史上,飞云港一直是重要物资集散中心,急流凶险的江口即是重要渡口,过江只能坐船。但摆渡要看老天脸色,遇上刮风下雨,渡船就要停开。尽管如此,在风浪之间,飞云江上事故多发。

清乾隆四十五年(1780)夏农历六月,飞云渡船覆,溺死数十人。余国鼎,字元羹,号梅川,乾隆五十六年岁贡生,有《两峰山人诗录》。他闻听此次事故,写下了《云江覆舟自叹》一诗,提出了自己的夙愿:“横空安得架长桥,南北无忧一水遥。”

余国鼎在《云江覆舟自叹》中写道:“江豚夜吼沧波底,长江骇浪如山起,伤哉数十同舟人,一时都作波中鬼!飞云古渡号通津,来往无虚夕与晨,官设义渡济行旅,规以多寡示所遵。”

这一段大概的意思是,飞云古渡每天晨夕之间都有客商往来,渡口渡船也非常繁忙。可是“骇浪如山起,伤哉数十同舟人”,一时间,几十条人命就没了。

当时的云江两岸,是这样的情形:“风定捞尸何处求?可怜一半逐东流,家人远至收残骼,哭声震天天为愁。江头流水声呜咽,似为后人戒覆辙,生平纵欲轻波澜,闻此亦应心胆裂。”

亲人在江中丧命后,江边一声哭声震天。余国鼎在悲伤之余,写下了自己的希望,谁能在江上造一座桥呢?“秦皇已往谁鞭石,海上神仙不可招。”

依当时的生产力,能在飞云江上造桥,也只能依靠神仙来帮忙了吧!

此外,清道光年间,天王寺僧大川(字小默)在亲历一次艰难的飞云江渡江后,也曾萌发强烈的造桥愿望:“咫尺天涯横渡苦,何年神技架长虹。”

农商社会: 多以水路交通为主

尽管飞云江沿江一带流传着“蔡大娘造桥”的故事,娘娘词鼓词中还有《洛阳造桥》的传唱。过江往来的客商,还曾发生过多次“事故”,可在现实中,水路运输依然是他们最重要的交通方式。

让我们看一看清代瑞安的商业情况。

清光绪二年(1876),温州辟为通商口岸,煤油、肥皂、火柴、卷烟、染料、布匹等“洋”货进口。同时,瑞安茶、糖、菸、酒、木板、木炭等土产经此出口。这些商品的往来多经海(东海)过江(飞云江)之间贸易。

南门外的飞云江沿岸,船舶云集,山货及鱼鲜起卸于此,行铺毗连,东郊系温瑞塘河的航埠,停泊、来往温瑞塘河的小船、轮船,商旅众多,商业兴盛。

可以看出古时瑞安的农商社会中,商品交易多沿“水路交通”为主。沿飞云江干支流的农村集镇商埠有仙降、澄头、沙垟、马屿、平阳坑、高楼、营前、大峃、陶山、潮基、湖屿桥等。

温瑞塘河的农村集镇商埠有莘塍、塘下、河口堂、塘口、茶堂、海安、场桥、梅头、南岸马道、林垟等商埠。

这些集镇、商埠有一个统一的特征,其实是与飞云江、温瑞塘河的水域相关的,也就是说,在“江南水乡”的瑞安,古时的陆路交通运输远不如水路发达。

正因为如此,在飞云江上造桥,可能真的是古人的一个梦想。

民国时期: 欲建飞云江公路桥

民国二十三年(1934年)8月8日,钱塘江大桥在桥梁专家茅以升博士的指导下,动工兴建,民国二十六年(1937年)9月26日建成,历时3年零一个月时间,总投资540万银元。

钱塘江大桥建成的这一年,对当时的瑞安人来说,无疑是一个很大的震动。恰恰也在这一年,“永瑞平公路”建成通车,飞云江开设汽车渡口,瑞安当局就设想架筑飞云江上的公路桥。

1937年7月抗日战争爆发,这一年的下半年,为躲避日机轰炸,瑞安航业界奉令悬挂外国旗号,行驶于飞云江及沿海港口。1938年,“瑞平”轮改称“美达”号、“新瑞平”轮改称“美发”号,悬挂葡萄牙国旗,“新瑞安”轮改称“飞康”号,悬挂德国国旗。

基于当时的抗战形势,及建造公路桥需要大量资金,《瑞安市交通志》的《陆运篇·桥梁》中写到了这次建“飞云江公路桥”的梦想时表示,“县政府几次筹划建桥,均因投资过大未成。”

1989年1月6日,飞云江大桥通车仪式(资料图)

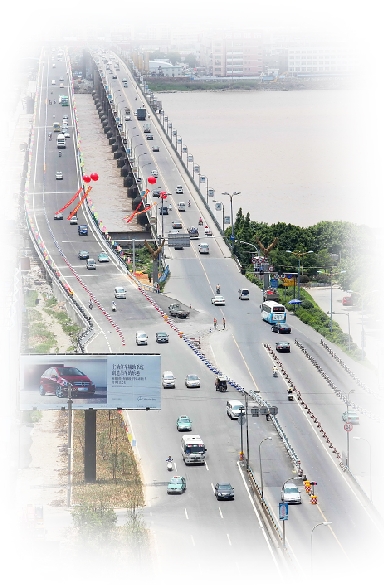

2011年6月28日, 飞云江大桥“姐妹桥”通车现场 (记者 庄颖昶 图)