当下,国家规定在商场、超市等场合禁止使用杆秤,但是杆秤仅在市场上基本消失,没在生活中完全消失,在我市仍有人坚守这一行。

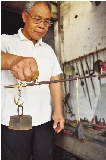

杆秤师傅潘贤安

57年打造“良心秤”

■实习生 缪星象

ui bao

Tel:6608 1255

塘下记忆

R

两头厚铜皮,金黄发亮,棕红色的秤杆笔直细长,银色的星花密密麻麻、整整齐齐。这样一副杆秤,携带方便,使用简单,是以前许多瑞安生意人的必备工具。随着电子秤的普及,如今还在做杆秤的人已经很少了,一些年轻人甚至不会用这种传统的杆秤。

在塘下上马村,有位杆秤师傅名叫潘贤安,他做杆秤有57年了。从当年的生意兴隆到如今的门前冷落,潘师傅心平如秤,坦然面对:“经济发展了,大家生意越做越大,杆秤再大也不够用了。”

家家户户用得着 做秤肯定错不了

潘贤安今年72岁,身板结实,头发花白,两只胳膊又粗又壮,能搬起碗大的铁砝码。遗憾的是年纪大了,眼睛不大好,工作时要戴上老花镜,做杆秤可是细致活儿,容不得半点儿疏忽。他的店开在上马村新华西路菜场口,店里一边摆着十几台电子秤,都包着塑料膜;另一边的墙面上挂着十几杆杆秤,落了不少灰尘。

潘师傅老家在上望九里,祖上都是庄稼汉,他是家中独子。15岁那年,父亲希望他能学门手艺,潘师傅的舅舅是做杆秤的,在莘塍直洛轮船码头那儿有家小店。塘河上客商南来北往,各行各业都离不开秤,“做这行肯定错不了。”潘师傅回忆说。

第一年,潘贤安给舅舅打下手:削木胚,磨铜钮,就是没机会做秤。一起干活的几位徒弟难免有点抱怨,他舅舅笑着说:“你们这会儿算不错了,我当学徒的时候,第一年要给师傅家抱孩子、烧水、做饭,连秤杆都看不到。”潘师傅听了,就踏踏实实得做了下来。一学3年,他觉得自己可以出师了,但家里穷,没本钱开店。舅舅就给他做了一副“铜担”,走街串巷修秤。

挑着“铜担”走街巷 做杆秤前先修秤

“过去交通不便,很多杆秤都是挑‘铜担’的过来卖的。”今年50多岁的的吴女士在下马村菜场口卖菜,她说,挑“铜担”是以前穷工匠常做的生计,行头就是一根扁担挑两个木箱子,一头放着风箱,另一头放着炭炉、板凳和铁钳锤子之类的工具。他们边走边吆喝,有卖秤也有修秤的。“铜担”师傅在大家眼里是“多面手”,谁家的铜锁、雨伞、剪刀、手电筒坏了都会拿过来,师傅现场架炉烧火直接修理。杆秤不容易坏,修修补补能用十几年。她拿着手里的秤说,这是她婆婆以前卖菜的时候用的,用了20多年了。

有的杆秤现场修不完,可以让铜担师傅带回家修,下次来的时候带过来,靠的是信誉。潘师傅那时年轻,会报上舅舅名号,顾客一听是直洛钉杆秤的师傅,就知道是哪家了,会放心很多。

改革开放百业兴 杆秤生意很红火

挑了一年“铜担”后,潘师傅在场桥开了店。开店前,要先请石匠打一套石头砝码,重量要和别家的杆秤店一样,这是标准。上世纪80年代中期,市里给做杆秤的发了标准铁砝码,不用自己做石头砝码了,但是做秤的标准没有低过。潘师傅说,卖出去的秤,顾客会拿着到菜场上比较,如果不准就会找上门来。潘师傅回忆,有一年,有位客人买了秤后还要他再给配一个重一点的秤砣。他连忙摆手,一个杆秤就配一个秤砣,“做缺斤少两的秤,我认识的人里面没干过这种事!”

上世纪七八十年代,改革开放,瑞安百业初兴,他手艺不错,最大能称15斤的小秤一天能做两杆,最大能称150斤的大秤三天做一杆,一年到头不愁卖。上世纪70年代,一杆小秤能卖2元钱,这在当时算是很不错的收入。那时候也没有做广告这回事,但是他的店先后从场桥搬到大典下,从大典下又搬到上马,老顾客总能找到他。

一根杆钉三百星 没有阿拉伯数字

潘师傅介绍,瑞安本地做杆秤,秤杆以楠木为主,先要阴干3年以上,日晒雨淋不变形,然后刨出杆胚,一定要直。秤钮和钩要用铜做,铁的容易生锈。秤杆先用角尺量出刻度,用小钻在杆上钻出针尖大的小洞,再把铝丝钉进去,这是杆上的“星”了,一根衡量15斤重的杆秤要钉大约300颗星,位置要精确,程序很繁复,这也是这行叫“钉杆秤”的由来。小秤逢整数刻度就敲长一点,大秤可以敲出大写的“柒、捌、镹”等,但都不用阿拉伯数字。也有大户人家,喜欢在50斤的位置刻个“福”、100斤刻个“寿”之类,或者刻吉祥图案,这些都可以定做。

杆秤前后包上厚铜皮,起保护作用,最后在杆上刷漆,木头的红色就显了出来,“两头铜,中间红,银星点点到杆头。”杆秤种类很多,最常用的,是卖菜用的十五斤的秤。中药店的铜盘秤最小,一根笔那么长,可以秤六两的东西。做生猪买卖的人用的秤最大,比扁担还长,能量三四百斤,用的时候要用扁担抬。

做杆秤养大孩子 留着手艺做纪念

但是,即使是称400斤东西的大秤,恐怕现在也有点不够用了。笔者询问了几位到潘师傅店里的年轻人,二十多岁的薛先生说“我小时候父母卖海鲜,几斤几斤地卖,一根秤杆就够用了,现在生意做大了,成百上千斤地卖,用杆秤怎么挑得完?”“时间就是金钱,用电子秤,价格直接出来,比杆秤省事多了。”薛先生的同伴说。

潘师傅说,三十多年前,瑞安城关西门、硐桥头;莘塍桥头、直洛;塘下鲍田各有一两家卖杆秤的,现在就市区西门、南门还有,一些五金店里的杆秤大多是外地的。“150斤的秤,一年卖不出5杆。小秤一个月能卖四五杆就算不错了。” 一副杆秤一百多元,一台电子秤不到两百元,生意做大了,人们更愿意多花点钱买个方便。现在买杆秤的,大多是卖西瓜的,西瓜用船运,磅秤放不稳,杆秤不受影响;再就是有人搬新家,按风俗要备上扁担、杆秤等。

不过,这几十年来,靠着钉杆秤的手艺,潘师傅夫妻养大了3个儿子,孩子们本来也学过钉杆秤,但后来都有自己的事业。老两口子孙满堂,也不缺钱,买的人少,他心里仍然很平静,现在坚持做杆秤就是想把手艺留着,也纪念那段红火的日子。

链接

轻钩内钮看秤边 重钩外钮看秤背

采访中,很多市民表示不懂得怎么杆秤?记者请潘师傅详细讲解了一番。

以常用的15斤杆秤为例,秤头附近有两个铜钮,一个靠外,一个靠内。秤杆上的刻度也有两条,一条在秤边(杆侧面),一条在秤背(杆上方)。秤边的刻度从零到三斤半(1750克),每颗“星”表示一两(50克),称三斤半以内的东西时,要钩住靠内的那颗铜钮,滑动秤砣直到秤平,这时候秤杆侧面的刻度就是东西的重量。

秤背的刻度从三斤起到十五斤,每颗星代表二两(100克),秤时要钩住靠外的铜钮,看秤背面的刻度。总结起来就是:轻钩内钮看秤边,重钩外钮看秤背。其他大小的杆秤用法类似,只是刻度代表的重量不同。