仙降、梅头、二年、下者,这些地名与“云江潮”密切相关

时值中秋话大潮

■记者 林晓

海上生明月,天涯共此时。看似浪漫的中秋,飞云江两岸却常有惊心的风险。历史上,东海沿海及飞云江沿江一带的居民,除了“赏月”之余,还要经历瑞安港带来的大潮。

中秋前后,瑞安常受台风、暴雨影响。地势上,西北部高,东南部低,造成城内排涝难,常易涝害受淹。台风若与天文大潮相遇,产生的风暴潮,对沿江沿海地区的破坏力则更大。

按民间的说法,“八月十八”的潮水是一年中最大的,堪称“壮观天下无”。

农历八月十八左右,太阳、月球、地球几乎在一条直线上,所以这一天里,海水受到的引力最大,钱塘江潮水如此,东海和飞云江同样也是“大潮时节”。

这一期的“飞云江人文系列”,我们就来说一说“飞云潮”。

从潘婉秀的诗文讲起

瑞安历史上不乏有名望的诗人,但女诗人不多。今天说到的潘婉秀,大家更是知之甚少。潘婉秀是明代弘治(1488-1505)间的南社乡双峰里(今仙降云周一带)人。

潘婉秀的丈夫赵裕,是瑞安庠生,外出任苍南金乡卫掾吏。掾吏是古代官府中辅助官吏的通称。丈夫出门作官,妻子潘婉秀闲居在家,奉养婆婆,颇有闺怨,著有诗作70多首,诗意清雅伤感,编成《扣机集》。

按当今人的看法,苍南金乡与瑞安仙降离得并不远,仅60多公里,开车的话也就一个多小时就到了。

可是,时间回溯到500多年前,那就完全不同了。潘婉秀在《忆夫祖城居》里写道:“一从惜别下烟洲,回首俄惊十二秋。妯娌音书湖北雁,翁姑骸骨岭南丘。茫茫望眼穿云外,漠漠愁情动海陬。几度徘徊吟不就,伤心偏倚夕阳楼。”

从诗中读来,两人好像是天地之隔一般。为什么呢?这大概与丈夫出任的地方苍南有关。

历史上,台风及中秋大潮都“偏爱”苍南,登陆地基本集中在苍南县霞关镇和金乡镇。从地理上看,这两个镇从陆地向海外微凸,位于浙闽交界处,向手一样伸向大海,护住了福建的沙埕港,往往成为台风最先接触到的地方。

住在飞云江边仙降的潘婉秀深知台风、大潮的厉害,几乎每一年的中秋前后,她都会伤感写诗,如《秋夜感怀》、《戊午(1498)中秋》等。

在《秋夜感怀》里,她写道:“富贵从天造,忧愁倩海吞。最怜鸿落处,一梦一消魂。”诗文的大概意思,可以理解为她对丈夫工作的担心,及她的忧愁似江海一样,翻涌不可预测。可以想像,每到中秋大潮来临,住在飞云江边的潘婉秀,是多么地思念牵挂“远方”那个在苍南金乡的丈夫赵裕。

那么,中秋前后的“云江潮”到底有多厉害?仙降这个地方,又与飞云江大潮有什么关系呢?

仙降原来叫“仙岗”

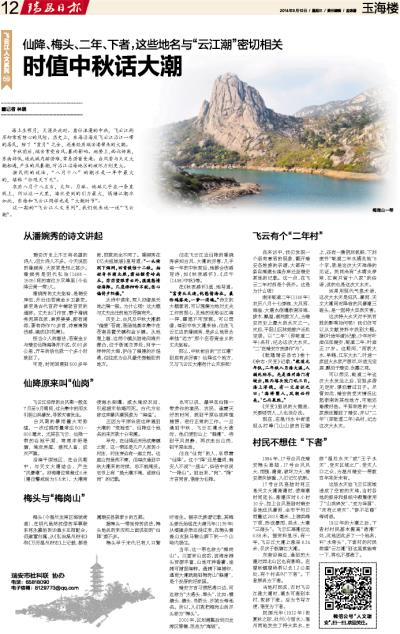

飞云江沿岸的台风期一般在7月至9月期间,过分集中的雨水引起山洪暴发,导致灾害发生。

台风期的暴雨量大而势猛,一次过程雨量常达500~800毫米,尤其在飞云、仙降一带的谷地平原,常常冲坍堤塘,淹没房屋,溺死人畜,成灾严重。

沿海平原地区,在台风期中,与天文大潮结合,产生“风暴潮”。沿海潮位常超过6米(潮位警戒线为5.5米),大潮常使海水倒灌,咸水淹没农田,引起稻禾枯竭而死。古代方志称这种暴风潮现象为“海溢”。

正因为平原谷底这种遇到大潮的“危险性”,仙降这个地名的来历就十分有趣。

早先,在仙降还未形成集镇之前,这一带还是几户人家的小村庄,村庄旁边有一座土岗。这座山岗虽然不高,但每次逢到中秋大潮来的时候,总不能淹没。志书上有“虽大潮不淹,遂称仙岗”的记载。

也可以说,最早在仙降一带劳作的渔民、农民,逢着天好的时间,就到平原谷底种植捕捞,进行正常的工作。一旦遇到中秋,飞云江潮水大涨时,他们便到山上“躲潮”,待到平风浪静,再次走出山岗,到平原生活。

住在“仙岗”的人,总想着“仙降”。这个“降”还是量词,瑞安人不说“一座山”,俗话中总说“一降山”。到后来,“岗”、“降”方言同音,谐称为仙降。

梅头与“梅岗山”

梅头(今温州龙湾区海城街道),在明代虽然抗倭的军事联系同永嘉场的华盖乡互相配合,但建置归属,从《弘治温州府志》和《万历温州府志》上记载,都是属瑞安县崇泰乡的五都。

据梅头一带流传的说法,梅头地名的来历和上面说到的“仙降”差不多。

梅头早于宋代已有人口繁衍滋生。据宗氏族谱记载,其梅头姜氏始祖在大德元年(1135年)从福建赤岸迁徙过来,在梅头黄盖山支脉马鞍山脚下的一个山坳内居住。

当年,这一带也称为“梅岗山”。三面环山成岙,因海涂滩头资源丰富,山地可种番薯,途滩可捕捉海鲜。遇晴下海捕作,遇雨大潮就跑到梅岗山“躲潮”,是个安居的好家园。

瑞安方言习惯把港口边、河边称为“大港头、埠头”,比如:横塘头、塘头、吊桥头、沙城头等地名。所以,人们就把梅岗山的尽头称为“梅头”。

2001年,区划调整后划归龙湾区管辖,改名为“海城”。

飞云有个“二年村”

在采访中,我们发现一个很有意思的现象,翻开瑞安各姓族的宗谱,大都有一条自福建长溪赤岸迁至瑞安某地的记载。这一点,在飞云二年村却是个例外。这是为什么呢?

南宋乾道二年(1166年)农历八月十七傍晚,大风雨、海溢、大潮水倒灌浙南沿海,拔木、飘屋,溺死数万人,为瑞安历史上最大的水灾之一。灾后,平阳山区林姓数户迁此定居。以“二年”(即乾道二年)名村,纪念这次大水灾。“二”在瑞安方言读作“冷”。

《乾隆瑞安县志》卷十《杂志·灾变》记载:“乾道元年饥,二年秋八月海大溢,人溺死殆尽。先是温州海门有蛟出,既而塔头陡门吼三日,海上浮钱。有一父老识之曰:‘海将鬻人,风潮必作矣。’已而果然。”

《灾变》里说的大概是,天要惩罚人,人也没办法。

现在,在温州永中街道坦头村峰门山山坡的石壁上,还有一艘阴刻帆船,下刻隶书“乾道二年水满此地”8个字,就是这次大灾难得的见证。民间尚有“水满炎亭坳,江南只留十八家”的俗语,说的也是这次大水灾。

如果用现代气象术语,这次大水灾是狂风、暴雨、天文大潮同时降临的风暴潮三碰头,是一起特大自然灾害。

这次特大水灾对平民百姓的影响如何呢?我们仍可以从文献资料中找到大概。据《叶适年谱》记载,少年时叶适住在瑞安,乾道二年,叶适正17岁。这期间,“两浙大水、旱蝗,江东大水”,叶适一家因大水家产荡尽,叶适无定居,飘泊于瑞安、永嘉之间。

可以想见,乾道二年这次大水发生之后,百姓多居无定所,漂泊着过日子。尽管如此,瑞安的受灾情况比起浙南的其他地方,可能还略微好些。平阳林姓的一大家族还搬到了瑞安,并以“二年”(即乾道二年)名村,纪念这次大水灾。

村民不想住“下者”

1994年,17号台风在瑞安梅头登陆,17号台风风大、雨强、潮高,破坏力大,瑞安损失惨重,人们记忆犹新。

17号台风登陆时间正是天文大潮高潮时,使高潮时间延长,涨潮历时5小时10分,加上台风登陆时瑞安各地狂风暴雨,全市平均日雨量达263.5毫米,上游洪峰下泄,形成暴雨、洪水、大潮“三碰头”。飞云江高潮位达6.88米。据资料显示,有一年,飞云江大潮上涨至8.34米,仅次于钱塘江大潮。

东南沿海边,逢到的大潮对西北山区也有影响。在湖岭镇湖屿桥以北1.2公里处,有个村名叫“下者”。下者原名为下涨。

当地村民说,古时飞云江涨大潮时,潮水可涨到本村,故称下涨。后为书写方便,谐变为下者。

民国元年(1912年)的夏秋之际,处州(今丽水)、温州两地发生了特大洪水,史称“温处水灾”或“壬子水灾”,受灾区域之广、受灾人口之众,为温州瑞安一带数百年来所未有。

这场水灾给飞云江流域造成了空前的灾难,当时各地的报告和报纸中频繁使用了“山洪猝发”、“变为泽国”、“未有之奇灾”、“惨不忍睹”等词语。

1912年的大潮之后,下者村村民基本搬离“涨潮”处,此地因此多了一个地名,叫“水弯头”,下者村的村民希望“云江潮”到这里就能弯一下,再也不要涨了。