停车难 停车乱 管理难

盘点塘川街及周边道路交通乱象

■记者 陈绵绵 见习记者 张洵煜 文/图

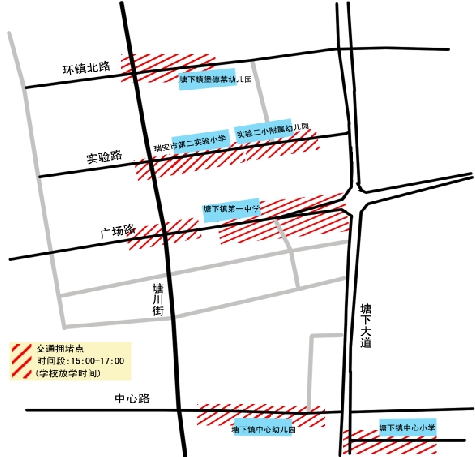

随着经济的快速发展,塘下的机动车数量增势迅猛。据去年11月统计,塘下镇汽车保有量突破8.55万辆,总数超洞头、文成、泰顺三县之和(详见本报2013年11月22日12版)。惊人的数据,反映了塘下人生活质量的大幅提升,但也给塘下道路建设、交通管理、停车配套等环节造成了巨大压力。

今年7月,塘下镇各部门联合执法综合整治塘川街。经过此次强有力的整治,塘川街的道路情况得到了明显改善。但一个多月下来,停车难、停车乱、管理难等问题仍然客观存在。近日,记者选择塘下镇人流量、车流量较大的地段实地观察,近距离了解塘下道路交通之困。

停车难

难在大家高峰期齐抢车位

9月16日下午16时30分,记者来到位于赵宅村实验路的瑞安市第二实验小学,当时正值放学时间,校门口被熙熙攘攘的人群和车辆围得水泄不通。

“我家离学校远,孩子刚读一年级,我们当父母的觉得每天接送孩子上下学比较安全。但每天放学前半小时校门口就已停满车了,好不容易看到一个车位,别的车主都眼睛盯着抢车位,这停车停得也太闹心了。”市民陈女士无奈地说。最后,她在离学校有好长一段距离的地方找到一个停车位。“看来下次还要早点过来。”

17时30分,记者来到广场中路,看见附近的某火锅美食城前停满了车,不时还有几辆新开过来的车欲碰碰运气,找个空位,但一番寻找后,都只能往别处找车位。

记者采访时,一辆白色本田轿车在美食城前转了一会儿,发现没车位后,朝着广场中路以东方向开去,一直开到两三百米外,最后某服装店门口一车子正离开,本田轿车乘机抢占空位。

“周末想带家人来吃火锅,却绕了大老远找车位,好不容易停了车,还得走个几百米,这里太难停车了,真是扫了吃饭的兴致。”该车车主抱怨。

停车乱

乱在车主不遵守禁停标志

当天上午8时30分,正值上班高峰期,塘川街上人来车往,新的一天,又迎来新一轮的交通乱象。

走在塘川街上,市民会看到道路两侧醒目的蓝色线,蓝色线内即是规定的可停车区域。记者发现,不少车子并未在蓝色区域内停车,它们或翘出车尾,或斜停在蓝色线外,更有车辆直接停在人行道上。

另外,不少车主对地上“禁止停车”四个大字视而不见,依然把车停在禁停区。因为这一带停车太混乱,所以,不少行经此处的车子都要绕行,不一会儿,塘川街的中段位置便开始堵塞。

这时,一辆黑色马自达轿车从拐角处驶来,车主慢慢减速,似乎在寻找车位。车子沿着塘川街行驶了一小段路后,车主并未找到空车位,便将车停在了写着“禁止停车”的黄线处,然后下车果断离去。

记者之后来到塘下大道,发现大转盘周边也存在交通问题。大转盘周围四个方向的地面上都画着导流线,它本来起着指引车主绕行的作用,但是,当天这些线上却停放着不少车辆。

据悉,每天每到高峰时段,导流线区域都会停着几辆车,时间一久,个别市民居然误认为这里可以临时或长时间停车。“导流线区域不能停车,如果将车辆停在此区域内,由于交通压力大,转盘路环境复杂,可能引发事故。”交警塘下中队副中队长吴瑞星说。

那么,学校附近的停车情况又是怎样呢?记者在实验路上看到,一些车主接了孩子后,并未从两侧行驶,而是直接在中间路段穿行,这是怎么回事?

原来,校门口马路上的一排安全桩缺了好几块,安全桩原起着隔离单行道的作用,结果不少车辆“钻空子”,直接从中间间隔处掉头,更有甚者直接把车停在了安全桩两侧,导致交通混乱。

管理难

难在市民不理解交警执法

9月17日下午15时,记者来到广场路,发现附近有近20辆轿车违规停车。吴瑞星介绍,商业街区分地段安装“全球眼”,用以拍摄记录违规车辆,继而输入交警系统,开出罚单。“我们平均一天开出近30张罚单,还不包括可能未被镜头捕捉到的车辆。”吴瑞星说,即使有“全球眼”的帮忙,交警还得每天上街巡查,及时查处违反交通规则的车辆。

16时10分,记者跟随交警来到塘下镇中心小学附近,当时正值放学时间,家长或在门口等待,或牵着小孩往外走。

“同志,车子不能停在道路中间,请停在附近停车场或路边划定的停车区域。”交警把手一挥,向中心小学一侧的停车处指去。一名左手挎着书包,右手牵着孩子的女士横穿马路,从校门口匆匆赶来。

“我又没停多久,马上就走的呀。”该女士看着雨刷器上夹着的罚单,没好气地说。

“不论停车时间长短,在这里停车就是违反规定的,停在道路中间实在太危险了。”交警解释道。

“那也不至于开罚单给我吧,我这不是马上要离开吗?我也是找不到停车位呀!”该女士态度强硬。

“学校门口可能是不好停车,但你可以开到附近的停车场停车。你违反交通规则,我们就要按相关规定开罚单。”交警边说边将拉了一下她的小孩,以确保其安全。

该女士不再接话,带上孩子开车离去。

交警转过身,无奈地叹了一口气,“工作忙或累都不要紧,最怕的就是得不到群众的理解。”

编后语

以上罗列的停车难、停车乱、管理难等现象,只是塘下交通现状的一个缩影。那么塘下将如何破解这些难题?本报记者将对此作跟踪报道,敬请关注。