2014年10月9日 / 星期四

责任编辑 / 夏盈瑜

5版

新中国成立65周年特别报道

瑞安

年

65

·

经济

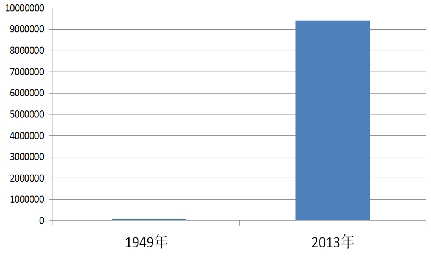

金融机构各项存款余额

从7.8万元增至941.93亿元

■记者 项乐茹/文 谢瑶/制图

“你不理财,财不理你”,这一现在被人们挂在嘴边的理财顺口溜,在65年前却显得不可思议。从改革开放前的“持票走天下”到如今基金、外汇、黄金等五花八门的理财门路遍地开花,新中国的65年也是瑞安普通居民收入倍增、理财渠道拓宽、理财观念更新换代的65年。

1978年,居民年末人均储蓄余额仅5元

无财可理

新中国成立后不久,市民葛女士进入瑞安百好乳品厂当女工。今年81岁的老人家谈及那些年的家庭理财,用了四个字形容——“无财可理”。

“我那时候工资在当时属于中等水平,但家里有好几个兄弟姐妹,生活负担重,工资到月底基本没剩下。”葛老说,那时候到年底存款也没几元钱,如果说有理财,也就是收紧口袋,精打细算,防止月底挨饿。

据《瑞安市志》记录,瑞安县人民银行于1949年下半年起吸收各项存款,1949年末各项存款余额仅7.8万元,城镇居民储蓄存款余额505元。

1955年,国务院下发《市镇粮食定量供应暂行办法》,从此生活在中国的每一个城镇居民,都必须凭所在城镇的户口领取购粮证和粮票,瑞安的票证经济时代开始了。

“凭票供应之后,有钱也买不到东西。”葛女士的儿子曹瑞林说,那个时候粮食、各种各种主副食、布匹、日用生活品,甚至自行车、收音机这类东西都要有票才能买到。“理财”也变成“理票证”。一些家里省吃俭用省下点票证的人,会把各种票证拿出来在私人之间买卖,或是换成钱,或是换成自己需要的其他票证。

到了上世纪七八十年代,人们才渐渐有了“财富”的概念。“那时候工资水平仍然比较低,一个月仅20多元,手头若攒了100元钱,在别人看来已经是一笔不小的财富。”曹瑞林说,那个时候流行贴花储蓄,每个月领一张10元的贴花,按月份整整齐齐贴在存折上,积攒到过年时再给家里置办东西。据统计数据显示,1978年瑞安居民年末人均储蓄余额仅5元,全县金融机构存款余额2479.1万元。

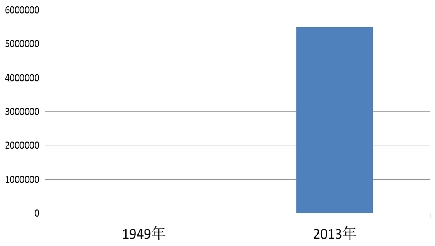

65年来,居民年末人均储蓄余额翻了13番

全民理财

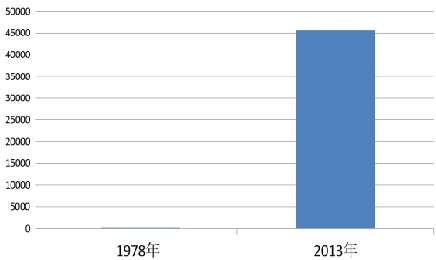

几十年时光走过,瑞安金融机构各项存款余额从1949年的7.8万元升至2013年的941.93亿元;城镇居民储蓄存款余额由1949年的505元,提高到2013年548.22亿元,年增长15.63%;居民年末人均储蓄余额从1978年的5元,到2013年的45685元,翻了13余番,年增长29.8%。

随着百姓可支配收入的增加,手头有了闲钱,“你不理财,财不理你”的观念开始深入人心。从这时起,伴随着改革开放进程,瑞安人的财富观和家庭财产构成开始以前所未有的速度发生变化。国库券、债券、股票、外汇,多种多样的理财方式开始涌入普通人的生活。

李超在我市一国企工作,他的另一半在事业单位任职,收入充裕而稳定。炒股、买基金等投资理财方式已经是小两口生活的重要组成部分。买股票基金、银行理财产品,甚至贷款炒房投资,一个也没落下。“现在投资理财渠道太多了,拿起手机输个密码就能买余额宝。闲置下来的资金不可能趴在银行账户上什么都不做,起码要跑过CPI。”李超说。

(感谢市统计局、人民银行瑞安支行、市志办对本版提供的支持。)

9419300

7.8

5482200

0.0505

居民年末人均储蓄余额(单位:元)

45685

5