社会消费品零售总额

65年翻了11番

■记者 项乐茹/文 谢瑶/制图

“如果要买生活用品,小区里就有便利店,步行几分钟就能到超市、商场,嫌麻烦还可以动动手指网上买。哪像以前,只能骑车去供销社或百货公司买,有钱还不一定能买到。”家住南门解放三期的陈建国老伯说。

老百姓购物方式的变迁,勾勒出瑞安65年来商贸流通业发展的进程。短短65年内,百货店、超市、专卖店、便利店、购物中心、网上销售等新老业态纷纷登场。

上世纪五十年代至七八十年代:

物资匮乏,人找商品

一张张花花绿绿的“壹市斤”、“伍市斤”的粮票,将记忆拉回到建国之初。

陈建国老伯回忆说,当时吃饭要有粮票,买油要有邮票、穿衣要有布票,这些票据成了“第二货币”在市场上流通。当时,国家实行计划经济,生活必需品进行统购统销,农民要想购买生活必需品不仅需要凭票购买而且只能通过供销社,城镇居民则要去百货公司。“那时候,供销社职员、百货公司售货员可都是吃香的大红人,因为可以通过他们早点知道一些走俏的东西什么时候到货。瑞安没有的东西,还要托人从上海买。”他说。

上世纪八十年代到九十年代初,伴随着改革开放的春风,瑞安也焕发发展商贸的热情。1979年,马屿建立温州第一个农贸市场;1981年,陶山建成综合交易市场;1993年,瑞安商城在社区三圣门村落户,成为当时浙江省五大工业品市场之一。

“那个年代,想要买点小商品就去南堤街‘棚下走私场’,想要做衣服就去新街,后来则可以去瑞安商城淘货,这些地方就是当时瑞安的商业中心。”当年曾在南堤街经营服装生意的张先生回忆,上世纪八十年代初,瑞安人就做了“第一个吃螃蟹的人”,在南堤街一带创办了当时浙江省最大的工业品市场,它也就是瑞安商城的前身,吸引众多周边县市的居民前来购物,500多个摊位短时间内就迅速爆满。至1993年,全市各类市场累计达81处,年市场贸易成交额98.67亿元。

本世纪后:

网络时代,商品找人

1998年初,我市首家超市——南大超市在市区屏星街开业,为瑞安商业业态注入全新的面貌。家住在玉海广场附近的市民王颖,还记得当时超市营业带来的极大冲击:“第一次尝到了自选自取购买商品的滋味。”

连锁超市掀起的便利、平价旋风,也从根本上更新了老百姓的消费观念,随后瑞安其他大大小小的超市、便利店、商场、购物中心都在很短的时间内蓬勃发展起来,城乡携手走进消费便利时代。

告别了物质匮乏的瑞安老百姓,如今有了更加多元的购物渠道。通过一根网线,新疆刚采摘下来的大红枣,只要2至3天就能送到居民的家门口。不少瑞安人更是坐上了电商这列快车,人本鞋业、奥光动漫等瑞企网络销售额突破5000万元,在家门口把生意做到世界各地,网络经济风生水起。

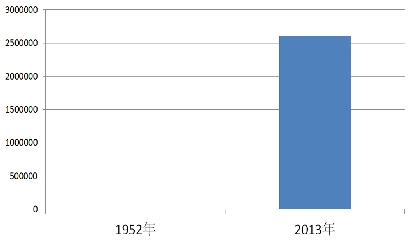

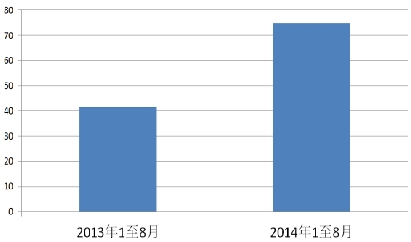

2014年1至8月份,全市网络销售总额已突破75亿元,同比增长81%。据阿里巴巴数据显示,当前我市在淘宝、天猫的卖家达2.6万多家,其中天猫卖家466家,总量居温州各县(市、区)第一位(见图2);全市共有涉网主体6900多户,其中企业自主网站2500多户(见图3);目前电商快递日发货量约16万单,超过温州全市总量的四分之一(见图1)。

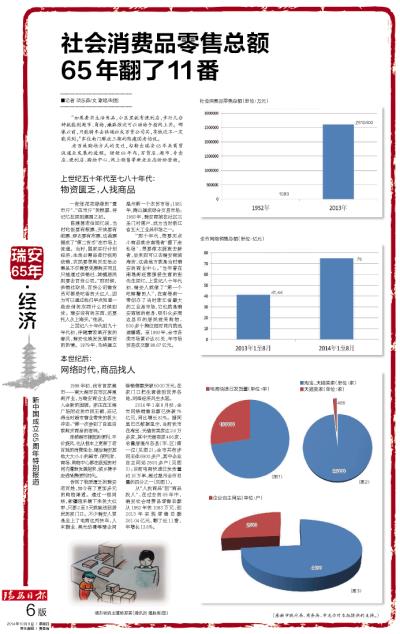

从“人找商品”到“商品找人”,在过去的65年中,瑞安社会消费品零售总额从1952年的1083万元,到2013年实现零售总额261.04亿元,翻了近11番,年增长13.6%。