瑞城百姓生活的

三大巨变

■记者 陈成成/文 谢瑶/制图

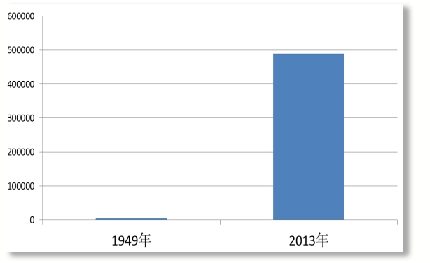

路宽了,楼高了,车多了,城市绿了,家园美了……65年来,我市经济发展的最终受益者是老百姓,老百姓感受最深的,是钱袋子越来越鼓,生活越来越好。

钱袋子鼓了

新中国成立65年来,我市城乡居民生活发生很大变化,经历了从脱离贫困、解决温饱、进入小康、迈向富裕的历程。新中国成立以后,我市城乡居民生活质量逐渐提高。由于多种原因,我市的国民经济和人民生活水平在新中国成立后的前30年进展比较缓慢,到1984年,城镇居民家庭人均实际收入598.58元,生活费收入540.7元,生活消费品以能吃饱为主。

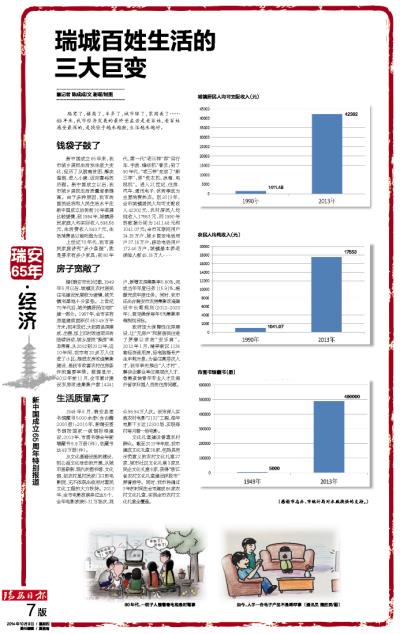

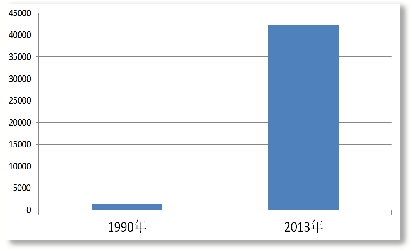

上世纪70年代,我市居民家庭讲究“多少条腿”,就是要求有多少家具;到80年代,第一代“老三样”即“自行车、手表、缝纫机”普及;到了90年代,“老三样”变成了“新三样”,即“洗衣机、冰箱、电视机”。进入21世纪,住房、汽车、通讯电子、休闲等成为主要消费热点。到2013年,全市城镇居民人均可支配收入42302元,农村居民人均纯收入17553元,而1990年的数据分别为1411.48元和1041.07元;全市互联网用户34.35万户,城乡固定电话用户37.18万户,移动电话用户172.46万户,城镇基本养老保险人数45.15万人……

房子宽敞了

据《瑞安市志》记载,1949年5月以后,城镇及农村居民住宅建设发展较为缓慢,城关镇宅基地十分紧张。上世纪70年代后,城关镇居民住宅扩建一部分。1987年,全市实有房屋建筑面积仅653.49万平方米;到本世纪,大批商品房建成、出售,加上旧村改造项目的陆续启动,城乡居民“换房”率非常高,从2002到2012年,这10年间,我市有20多万人住进了小区;推进农房改造集聚建设,是我市改善农村住房条件的重要举措。数据显示,2012年前11月,全市累计建设农房改造集聚户数14241户,新增农房集聚率5.80%,完成当年年度任务115.91%,超额完成年度任务。同时,我市还出台瑞安市农房集聚改造建设中长期规划(2012-2020年),制定确保每年5%集聚率等规划目标。

政府加大保障性住房建设,让“无房户”和新居民住进了梦寐以求的“安乐窝”。2012年1月,瑞祥新区1136套经济适用房,经电脑摇号产生申购对象;为留住高层次人才,我市率先推出“人才村”,解决企事业单位高层次人才、急需紧缺青年专业人才及海外留学归国人员的住房问题。

生活质量高了

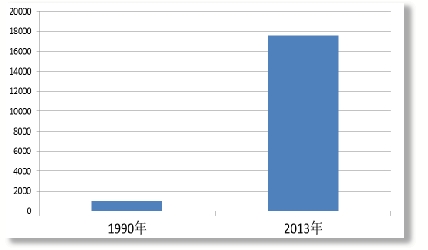

1949年6月,瑞安县图书馆藏书5000余册(含古籍2000册);2010年,新瑞安图书馆按国家一级馆标准建设,2013年,市图书馆全年新增藏书5.9万册(件),总藏书达49万册(件)。

从文化基础设施的建设,到公益文化活动的开展,从城市里崭新、现代的图书馆、文化馆,到农村里村民家门口的电影院,无不体现出政府对惠民文化工程的大力扶持。2013年,全市电影放映单位达5个,全年电影放映5.31万场次,观众98.94万人次。我市深入实施农村电影“2131”工程,每年电影下乡达12300场,实现每村每月看一场电影。

文化礼堂建设普惠农村群众。截至2013年年底,我市建成文化礼堂38家,包括具有示范意义的农村文化礼堂27家、城市社区文化礼堂3家及民企文化礼堂8家,获得“浙江省农村文化礼堂建设积极市”荣誉称号。同时,我市将通过3年的时间在全市建成86家农村文化礼堂,实现全市农村文化礼堂全覆盖。

城镇居民人均可支配收入(元)

1411.48

42302

农民人均纯收入(元)

1041.07

17553

市图书馆藏书(册)

5000

490000