千年盐场场桥双穗

■记者 黄国夫/文 见习记者 陈立波/图

ui bao

Tel:6608 1255

塘下记忆

R

日落时分,81岁的塘下镇场桥岱上村村民戴建水经常会到村里的一间老房子边上走走。这间老房子只有两层楼高,用红砖建成,墙体长满苔斑。这就是著名的场桥双穗盐场留下来的盐厫遗址,是当时储存食盐的仓库。

双穗盐场原是省内著名的盐场之一,已有近千年历史。如今,该盐场已不复存在,但是场桥的一些建筑、餐馆在命名时,仍然喜欢用“双穗”的字样。

浮沉近千年

“听长辈说,双穗盐场是在宋代的时候建起来的。”作为老盐民,戴建水对双穗盐场的历史有所了解。

据《宋史》记载,双穗盐场建于北宋天圣年间(1023至1032年),至今已有近千年历史。

双穗盐场的区域,基本上包括瑞安东面的海边滩涂,随海水浇灌区东移而逐年向东伸延。宋元间,现在罗凤的双桥村是盐场属地;但到明朝,海水已经无法再浇灌到双桥这样的老盐坦,这里变成农垦区,在此期间场桥、鲍田以东又增长了数十米新盐坦;到清末、民国时期,东海边新盐坦的增加十分迅速。双穗盐场东西长度基本保持5至15里。

在历史上,双穗盐场一直扮演着重要的角色。徐松《宋会要辑稿》记载,温属盐场共有5个,因温盐调运困难而造成积压,淳熙元年经朝廷批准,对温属五场实行减额并灶。减额并灶后,双穗场的单位产量提高,居温属五场的第二位。

元大徳三年,双穂场设司令一员,从七品;司丞一员,从八品;管勾一员,从九品,管理场务。明洪武元年,双穗场的主管是百夫长,由有军功而伤残的退伍军人担任。洪武二十五年,始设盐课司管理盐场。

民国《瑞安县志稿》载,明宣徳六年规定双穗盐场办盐额即202万斤,其在温属各场中的位置逐步上升。到了万历间,双穗场则跃居第一。

清初,清廷对沿海各省实行迁界,凡有越界者将受到惩处。这使双穗场的生产遭受沉重打击。康熙年间,双穗场陆续复垦坦地,但是地方豪强乘机侵占灶地,使贫苦灶丁享受不到国家的一些优惠政策,却要承担沉重的盐课,生活愈加艰难,盐业生产亦受到严重影响。

凌晨一两点就要起床

“淮、浙煎盐,布灰于地,引海水灌之,遇东南风,一宿盐上聚灰,暴干,凿地以水淋灰,谓之盐卤。”这是宋人赵彦卫《云麓漫钞》有关晒盐的记载,但是在实际操作中,绝非这短短数语所能概括。

“盐场很大,每一个盐民要打理3亩的盐地。”戴建水说,由于任务重,而且要在潮退之后马上开始晒盐,为此每天凌晨一两点钟盐民们就要起床。

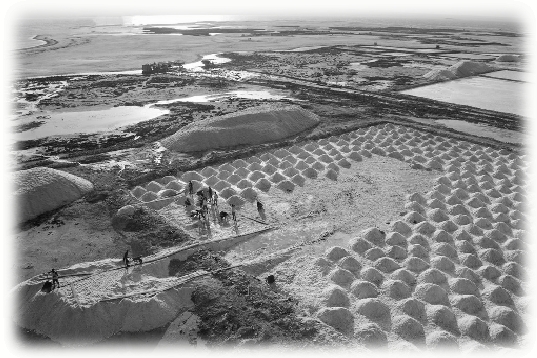

一个盐场被分成3个部分,盐场两边是盐坦,为晒盐之用;盐场中间则有一个直径为3米多的圆形盐漏;另外还有一个晒坦,用于晒制最后的成品盐。

“当时晒盐的主要材料是柴灰,能够将海水中的盐分吸出来。”戴建水说,每天早上到盐场后,便要马上将柴灰挑出来,堆在盐坦里。柴灰的堆放十分讲究,每堆柴灰要均匀堆放,一般两个盐坦堆放50个柴灰堆,而每个柴灰堆的重量基本在75公斤左右。

柴灰堆堆放好之后,用灰推将其均匀推开,铺遍整个盐坦。

盐场之间有一条沟渠,用于储蓄海水。柴灰铺平整个盐坦后,要用水勺将沟渠中的海水舀出,洒到柴灰上。

“水勺的手柄有一米多长,舀到水后用力往上一扬,将水洒到盐坦上。”戴建水介绍,海水散开的面积越大,分布越均匀,柴灰吸收盐分越多。

将整个盐场铺好柴灰,洒好海水,就到了日出时分。

经过一日暴晒,水分逐渐蒸发,海水的盐分逐渐被柴灰吸收。到了傍晚,柴灰要被收起,像早晨一样堆成一堆。到了第二天早上又要重新铺开,如此反复,需要3天的时间柴灰堆才能吸收足够的盐分。

3天之后,富有盐分的柴灰被挑到圆形的盐漏里。盐民们穿上木质的鞋子,将盐漏中的柴灰踏实,之后再加入少量的海水,这时盐水便慢慢渗出,从毛笔粗细的管子里流出来。

另一边的晒坦上,此时已铺满了陶瓷片。将盐水倒在陶瓷片中,经过暴晒之后,水分再次蒸发,形成了一颗颗盐粒。

戴建水说,一天下来,每个盐民要挑上万斤的东西。挑柴灰、铺柴灰、洒水都是体力活,为此,只有强壮的男子才能胜任。

“年半的饭,半年的被”

“七八月份天气好的时候,一个盐场一个月可以晒一万多斤的盐。”戴建水说。

晒盐跟农业类似,也是靠天吃饭。三四月间,春雨连绵,无法生产;最好的月份是七八月,是产量最高的月份。然而,七八月也是盐民最为头疼的月份,由于暴雨、台风不定时偷袭,有的时候柴灰一铺开,一阵风雨,盐民们又要匆匆忙忙地将刚铺好的柴灰收起。

“年半的饭,半年的被。”这是盐民间熟悉的一句谚语,就是说晒盐耗体力,一年要吃掉一年半的饭量;又因为早出晚归,一年中只有半年的时间在家中盖被子睡觉。

盐民不仅工作艰苦,在历史上,他们还备受压迫剥削。

宋代起亭户(古代盐户之一种)具有特殊户籍,承担制盐徭役,由官府给予制盐之本,并将所产食盐作为课税征收。明朝时,官府停给制盐之本,盐场又多被豪强霸占,而原来课税仍由亭户负担,还要受封建官僚和盐商的剥削。明代双桥人虞原璩曾有一首《双桥苦》,开头是:“双桥苦,半是亭户半戎户。亭户们曾谙斥卤,戎户年年困勾结。”到了清朝,亭户课税不断增加,盐民要负担起相当于全县地丁税十分之一以上的课税。

老盐民每月可领补助

尽管如此,制盐依然是场桥龟山村、五林村、五方村、浦桥村、岱上村、上灶村等几个村村民主要的经济来源。由于双穗盐场的重要性,盐民们也享受着一些特殊的待遇。

如今的场桥中心小学,其前身是盐民子女学校。该学校于上世纪三四十年代所建,盐民子女可免费学习。

“民国时期,有些村民被国民党抓去当兵,但是一听说是场桥盐民,马上就会被放回来。”戴建水说。

新中国成立后,国家鼓励发展盐业,对盐民们也有特殊的照顾。当时,国家实施定粮,一般国家干部、老师一个月只能分到14.5公斤粮食,但是盐民却能分配到22.5公斤。

“人民公社时期,村里还特意建了一个盐民食堂,让盐民和其他村民分开吃。”戴建水说。

到了上世纪六十年代初,由于种种原因,双穗盐场无力继续经营,盐民们只能回家务农。

“我记得很清楚,当时双穗盐场,包括场桥和梅头(现龙湾区海城街道)一共有470多名盐民。”戴建水回忆道。

如今,原来双穗盐场的场地已经种满了农作物。但是,当时控制海水的水闸、储蓄海水用的沟渠、盐场边置放制盐工具的老屋等依然保留在那里。

而当时的470名盐民们,现在只剩下了100多人。

“让人欣慰的是政府没有忘记我们,现在每个月我都能领到500元补助,晚年的生活没有问题。”戴建水高兴地说。