40年 工友情 奋斗路

一张照片,一份记忆。

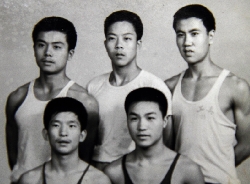

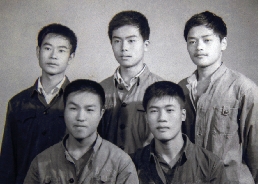

38年前,我在工具厂和工友们的合影,是我难以忘怀的青春成长记忆。今年国庆节期间,我带着这份记忆,走访了照片中的工友们,用相机拍下了他们现在的工作场景。

上世纪70年代初,十四五岁、十七八岁的我们,进入县五金工具厂(现市工具厂)当工人。当时大家基本没有读完初中,甚至有的连小学也未毕业,但是在学艺中其乐无穷,车工、刨工、钳工、锻工、装搭工、金工……大家为成为一名工人而自豪。

几年后,改革开放春风吹拂大地,在老师傅的传帮带下,我们不断成长。那些岁月里,经历了全面质量管理技术革新活动,投身于夜以继日的出口创汇的加班加点,参与了轰轰烈烈的创建国家二级企业的活动,见证了年产值超千万元的喜悦庆典活动。那些日子我们真是快乐幸福!

1980年以后,个别工友调离了工具厂。后来,随着企业改制的深入和私营经济的发展,工友们抱着闯一闯、试一试的满腔热忱,丢掉铁饭碗,投身新的创业。有的下海经商办企业,有的调入行政事业单位,有的成为新企业公司的员工,有的几经闯荡成了快乐的自由职业者……

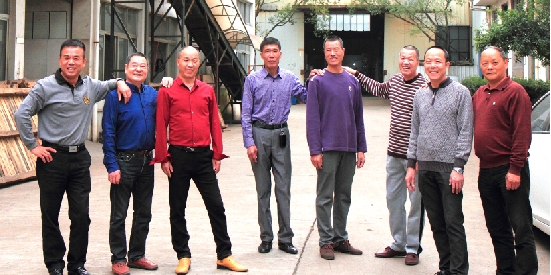

40年光阴似箭,相片里的工友还安好,事业做得也不错。有的当上了老板、股东,有的成了单位领导、公司管理人员。他们说,是在工具厂那段摸爬滚打的岁月锻造了他们,是改革开放给他们萌发了新的冲动,我们这帮“50后”的工友在坚强奋斗中找到了新的人生之路。

章万新,59岁,1972年18岁时进入工具厂当装搭工,1984年调入畜牧兽医站从事畜牧管理至今。

陈长德,59岁,1972年17岁时进入工具厂做锻工,2000年之后跟亲戚合股,投资创办了锻造配件公司,当上了负责供应工作的小股东。

陈胜康,59岁,1972年17岁时进入工具厂当钳工,2000年之后筹资在我市西部创办了一家锻造配件小微企业,当了董事长。

曹启顺,58岁,1974年18岁时进入工具厂当金工,1999年之后3次自谋就业,现和家人在瑞安商城开了一家中老年女鞋批发店,当了小老板。

郑忠华,58岁,1979年23岁时进入工具厂当车工,2001年之后3次自谋就业,现成为一名快乐的自由职业者。

胡锦荣,57岁,1974年18岁时进入工具厂当车工,2000年之后4次自谋就业,现在一家安保公司从事安保工作。

徐元明,57岁,1980年23岁进入工具厂当维修临时工,1年之后4次自谋就业,现在自己开了一家不锈钢日用品商店,当了小老板。

方杰,56岁,1974年15岁时进入工具厂当车工,1980年进入二轻工业管理局从事秘书等工作,自修考上上海大学,后4次单位变动,现在市科协负责科学普及工作。

今年11月22日,大家相聚在工具厂合影留念,由左至右依次为方杰、胡锦荣、曹启顺、陈长德、徐元明、郑忠华、陈胜康、章万新。

作者:方杰

摄影爱好者,著有《科海寻岸——经济与创新》一书,主编《媒体视角下的瑞安科普创新与实践》、《初嫁“三农”——科技特派员创新实录》和《防震减灾科普知识教育读本》。在瑞安日报随手拍发表《古井悠悠·瑞城的记忆》专版,《古井·玉海的记忆》参加第一届玉海历史文化节玉海记忆图片展。