塘下一文史爱好者赴桂阳寻访陈知军

陈傅良将“永嘉学派”

远播湖南

■记者 林晓

不久前,我市一位文史爱好者陈金喜,为了查询陈傅良的相关资料,只身前往湖南桂阳县,在那里走访10多天,带回当地关于陈傅良的重要史料。

南宋淳熙十一年(1184),著名学者陈傅良被任命为湖南桂阳军知军。当时,他曾在桂阳做过什么事?时至今日,桂阳还有什么遗迹?当地老百姓还在纪念陈傅良吗?

“800多年来,温州瑞安一带还没有人到这里采访过与陈傅良相关的事。”桂阳宣传部门介绍道。

塘下文史爱好者赴

桂阳寻陈傅良遗迹

陈金喜是塘下罗凤社区沙渎村人,今年56岁。年轻时,他经过商,办过工厂。如今,生活过得宽裕、一直热爱文史事业的他,索性将工厂交给儿子打理,自己一门心思搞起喜爱的工作。“搞文史是门枯燥且需坚持的事。”陈金喜说,如今他做的事既花时间,又费金钱。“没办法,年轻时就在心里种下做文史事业的愿望,现在将近退休,趁着身体还健康,就把当年想做的事拾起来。”

陈傅良系瑞安湗村(今塘下镇罗凤)人。坐在记者面前,陈金喜谈起只身去桂阳的初衷时,还带着“收获颇丰”的豪情。

今年10月末,温州市叶适与永嘉学派研究会成立,陈金喜被推选为理事。此外,他还担任瑞安市陈氏文化研究会会长。双重“官职”在身,出去做文史工作的动力就大了许多。

在桂阳县工商联温州商会副会长陈建平、梁连国的帮助带领下,陈金喜走访了桂阳县图书馆、桂阳县地名办、桂阳县委宣传部等多家单位。桂阳县委宣传部原副部长(退休干部)欧阳厚今还与他们一起查找了许多资料。

在桂阳县图书馆,陈金喜查到《长沙通志》、《衡阳志》等志书都有关于陈傅良事迹的记载。欧阳厚今免费提供多本书籍图册,与他们一起寻访当年陈傅良留下的文化遗迹。

桂阳县工商联温州商会还出车出力陪同。“改革开放后,不少温州、瑞安人在桂阳已经35年,刚开始做手表、眼镜等小生意,后来进入西服、服装鞋业等行业,如今,各行各业都有温州人的身影。”商会副会长陈建平说,“但我们真不知道800多年前,陈傅良在这里的事迹,更不知道有瑞安人在桂阳当了这么大的官。”

陈金喜一行还走访了长沙的岳麓书院。

陈傅良:将“事功学”传至湖南

陈傅良少时读书聪慧,精通文章和经制法。淳熙年间(1174—1189)已入宦途。进士及第后,先是教授于泰州,又改派福州通判。五年后,调任桂阳知军。在任上,他常深入民间体察百姓疾苦。

知军,是宋代官名。“军”是宋代县以上的一个行政区域,一般设在冲要之地,一个军等于一个州或府,直辖于路,与知府、知州是同等级的地方官。

永嘉学派,又称“事功学派”、“功利学派”,是南宋时期在永嘉(今温州)地区形成的、提倡事功之学的一个儒家学派,陈傅良是其代表人物之一。

南宋时期,温州、瑞安一带工商业经济发展,手工业、农耕业发达,出现数量众多的富商、富工及经营工商业的地主,这和宋代一定程度上经济的发达有密切关系。

淳熙十一年(1184),陈傅良被任命为湖南桂阳军知军,候职期间,还在仙岩创办书院,传播永嘉学派的学术思想,直至淳熙十四年(1187)到职。在桂阳任期内,他见当地水利、农业落后,就将瑞安农业工具及先进技术带到桂阳。“这是注重‘经世致用’的习惯作风,也是陈知军的事功学做法。”欧阳厚今介绍,陈傅良的“经世致用”,反对性理空谈,与同时期的学者陈亮近似,世称“二陈”。

讲学岳麓

书院达鼎盛时期

长沙的岳麓书院是我国古代四大书院之一,历经千年,办学不辍,所以被人们称为“千年学府”。如今,在书院的历史文物陈列馆里,还记载着陈傅良讲学的事迹:“历代著名访院学者陈傅良(1137—1203),字君举,号止斋。乾道年间,曾官长沙,每每至院讲学,并亲自为书院作记,张木式死后,湖湘弟子多从他学习事功学。”

资料显示,陈傅良多次到岳麓书院讲学,结识湖湘名士,广交翰墨因缘。淳熙十五年(1188),他撰写《潭州重修岳麓书院记》,详细记叙当年重修岳麓书院的情况。

次年,他带领学生再次到书院讲学,轰动一时。特别是他对事功学说的阐述,精辟独到,深受当地学者赞许。后来,宋理学家朱熹说,君举来到岳麓讲学,他主持下的岳麓书院达到鼎盛时期。可见陈傅良讲学岳麓,所起的反响巨大。

关心民间疾苦

惹不起的大好官

陈傅良在桂阳是一位关心民间疾苦的良吏。至今,桂阳当地还有很多关于他的故事流传。当地人说,“陈知军脾气不好,他为老百姓办事说一句、做一事,是位惹不起的大好官。”

一年天旱,陈傅良见桂阳县内的百姓都去城南龙渡庙求雨,觉得很是荒唐。当时,桂阳农民农器笨劣、技术落后。陈傅良指出,与其空洞地“求雨”,还不如改善耕地的水利条件。

于是,他将瑞安沿江临海的“农业优势”与“学术优势”带给当地百姓,教民众修塘筑堰,引进瑞安的龙骨水车、辘轳、转轭桔槔等提水工具,改革犁耙等农具。同时,颁令禁止宰杀耕牛,采取有力措施,推进农耕文化向前发展,使桂阳农业生产有了好转。

然而,朝廷见桂阳农业由歉转丰,采矿冶炼业兴旺,百姓生活有所提高,便急剧增加上缴银税数倍,加上军力豪压于民,给百姓带来更为深重的灾难。

为此,陈傅良斗胆上书皇上,阐述“天命之永不永,在民力之宽不宽”,奏请“陛下宜以救民穷为己任”,力劝皇上施仁政、勿苛敛。皇上阅奏后,深受感动。诏令减免桂阳军赋税,百姓获益后,无不敬仰陈知军。

陈傅良在当地流传的故事不假。他在《桂阳劝农》中写道:“雨耨风耕病汝多,谁将一一手摩挲。幸因奉令来循垄,恨不分劳去荷蓑。凉得未知年熟不,微官其奈月椿何。殷勤父老曾无补,待放腰镰与醉歌。”

“幸因奉令来循垄,恨不分劳去荷蓑”,这两句诗的意思很直白,就是指自己也很想去田间干活,恨不得亲身下地劳作,才能分担百姓的疾苦。

当时桂阳人吃食淮盐。而运输淮盐,需从衡阳,经常宁由陆路或水路转运。陆路靠人夫肩挑,脚费昂贵。

在水路营运方面,因舂陵江无停泊码头,货物上岸十分不便。因此,百姓常缺盐食。陈傅良见此情景,组织人力财力,在离城最近的舂陵江边修建“通津码头”。

自此,舟楫停靠有处,使衡湘达桂阳乃至两广的官吏商贾来往顺达,货物交流快捷。不仅盐价大降,且交通更为方便,经济日渐繁荣,军内百姓,无不感激陈知军的功德。

宋光宗绍熙四年(1193),陈傅良调京任中书舍人。桂阳人民为永记他的政绩,把“通津码头”改称为“舍人渡”。自宋代以来,舍人渡商贸旺兴,经济繁茂。清代至民国年间,桂阳人誉称舍人渡为“小南京”。

桂阳对陈傅良

文化传承的重视

2013年6月17日,桂阳文化园项目举行奠基仪式,该园将成为桂阳县全面展现桂阳历史文化的城市主题公园。

桂阳文化园位于县城东北部的芙蓉新区,项目包括东塔公园提质改造、塔背水库环湖游园和桂阳文化郡城等三大系列工程,工程总面积2160亩,总投资约3亿元,建设期为3年,是一座全面展现桂阳历史文化的城市主题公园。

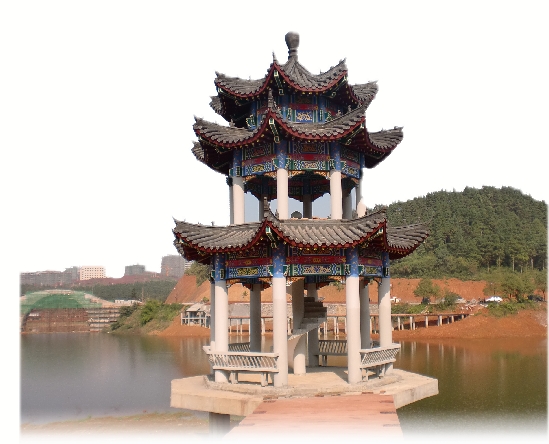

“在桂阳文化园中,我们见到纪念陈傅良的‘舍人亭’。” 陈金喜介绍,我们一行乘车到文化园时,行车约半个小时,可见文化园之大。

陈金喜说,“舍人亭”已经建设完备,但一边的“舍人亭”纪念石碑还没有做好。如今,桂阳人民仍记得陈傅良任知军时的功劳,大家没有忘记800多年前的这段历史。

微信公号“人文瑞安”,扫一扫,欢迎关注。