修旧如旧再现瑞安晚清民宅风貌

百年老建筑林庆云宅迁址“重生”

■记者 庄颖昶

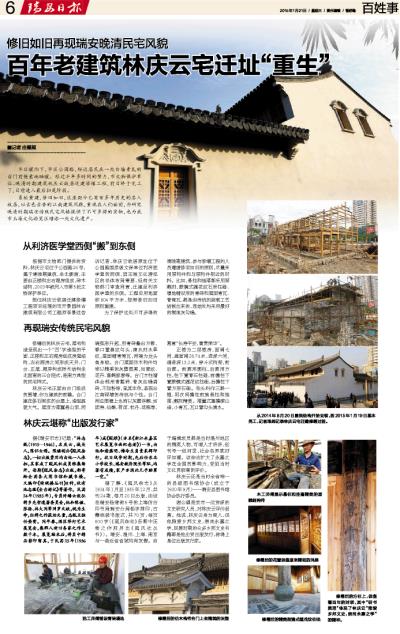

冬日暖阳下,市区公园路,附近居民在一处白墙青瓦的台门前惬意地晒暖。经过半年多时间的努力,市文物保护单位、晚清时期建筑林庆云故居迁建修缮工程,前日终于完工了,目前进入最后扫尾阶段。

易址重建,修旧如旧,这座距今已有百多年历史的名人故居,以古色古香的江南建筑风貌,重现在人们面前,为研究晚清时期瑞安传统民宅风格提供了不可多得的实物,也为我市玉海文化游览区增添一处文化遗产。

从利济医学堂西侧“搬”到东侧

根据市文物部门提供的资料,林庆云宅位于公园路26号,属于清晚期建筑,坐北朝南,主要由正楼和左右厢房组成,砖木结构,2003年被列入市第5批文物保护单位。

担任林庆云故居迁建修缮工程项目经理的市开景园林古建筑有限公司工程师李景远告诉记者,林庆云故居原址位于公园路国家级文保单位利济医学堂的西侧,因玉海文化游览区的总体布局需要,经有关文物部门审查同意,迁建至利济医学堂的东侧。工程总用地面积804平方米,按照修旧如旧原则重建。

为了保护这处不可多得的清晚期建筑,参与修缮工程的人员遵循修旧如旧的原则,尽量采用原构件和与原构件相近的材料。比如,悬柱和挂落都采用原雕刻,鼓镜式缠花纹石质柱础、墁地铺设用的青砖和屋面青瓦、青筒瓦,都是由传统的烧制工艺烧制出来的,连结处均采用最好的桐油灰勾缝。

再现瑞安传统民宅风貌

修缮后的林庆云宅,屋宅构造呈现出一个“凹”字造型的平面,正楼和左右厢房组成房屋结构,左右厢房之间形成天井,门台、正屋、厢房构成砖木结构坐北面南的三合院式,是南方典型的民宅样式。

林庆云宅正面由台门组成的围墙,作为建筑的前瞻。台门建在条石砌成的台基上,造型疏朗大气。屋顶为落翼悬山顶,两端弧形升起,用青砖叠出方椽,椽口置兽纹勾头,滴水刻水草纹,屋面铺青筒瓦,两端为龙头鱼身吻。台门屋面仿木构件均饰以精美的灰塑图案,如意纹、花卉、喜鹊报春等。台门方柱墙体全部用青整砖、青灰丝缝扁砖,不加粉饰,显其本色,呈现出江南砌墙的传统与个性。台门两边围墙上也饰以灰塑浮雕,如团寿、仙鹤、荷花、牡丹、花瓶等,寓意“长寿平安,富贵荣华”。

正楼为二层楼房,面阔七间,通面阔28.74米,进深六间, 通进深13.2米, 穿斗式构架,前后廊。前廊用圆柱,后廊用方柱,柱下置青石柱础,前檐柱下置鼓镜式缠花纹柱础,后檐柱下置方形石础。柱头科作三踩一翘,明次间檐柱前施悬柱和挂落,雕刻精美。落翼式重檐硬山造,小青瓦,瓦口置勾头滴水。

林庆云堪称“出版发行家”

据《瑞安市志》记载:“林志甄(1915—1946),名庆云,城关人,陈怀女婿。陈谧创办《瓯风杂志》,一切出版费用均由他一人承担,其家成了瓯风社成员雅集场所。每期《瓯风杂志》出版,都寄给全国各大图书馆和藏书楼。又编印《惜砚楼丛刊》8种,收有池志澂《全台游记》等著作。民国24年(1935年),专员许蟠云设征辑乡先哲遗著委员会,他和陈谧、张扬、林大同等网罗文献,视为生命,征辑之作获助无量,志甄且独任垫资。同年春,温区举行艺术展览会,集郡人新旧各家之作至数千本。展览结束后,将其中精品影印留真,于民国25年(1936年)成《瓯雅》(亦名《浙江永嘉区艺术展览书画纪念册》)一书,由他和谢磊明、梅冷生负责采辑印行。抗日战争时期,先后任东北小学校长、瑞安救济院长等职,均著有成绩,家产亦因此几乎赔累一空。”

据了解,《瓯风杂志》从1934年1月至1935年12月,共刊24期,每月20日出版,由设在瑞安杨衙街5号的上海仿古印书局瑞安分局铅字排印,古籍线装书版式,共70页,每页600字(《瓯风杂志》各期中压卷之作则另出《瓯风社丛书》)。瑞安、温州、上海、南京与一些近省省城均有发售。由于编辑成员都是当时温州地区的精英人物,可谓人才济济,创刊号一经问世,社会各界就好评如潮。该杂志扩大了永嘉之学在全国的影响力,受到当时文化界较高的评价。

林庆云还是当时全省唯一的县级图书馆协会(成立于1930年9月)——瑞安县图书馆协会执行委员。

谢公望是我市一位资深的文史研究人员,对林庆云评价很高。他说,林庆云身为商人,但他雅爱乡邦文史,崇尚永嘉之学,民国时期的众多乡邦文史书籍都是他出资出版发行,称得上是位出版发行家。