金鸡山古道:

从“东瓯第一山”踏上“出国之路”

■记者 林晓

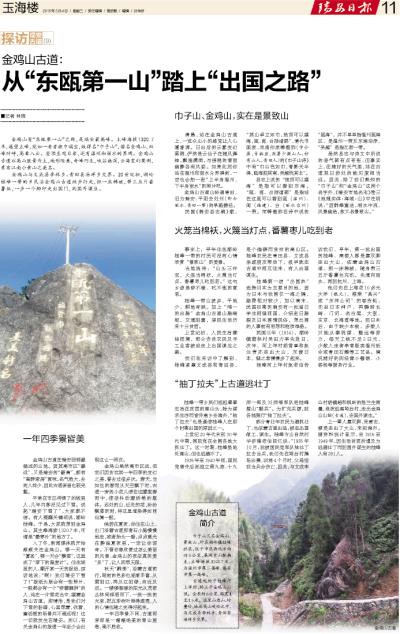

金鸡山有“东瓯第一山”之称,是瑞安最高峰。主峰海拔1320.7米,遥望主峰,宛如一老者披巾端坐,故得名“巾子山”,谐名金鸡山,双峰对峙,高耸入云。登顶至观日岩,还有温州和丽水的界碑。金鸡山古道以高山胜景为主,地形险要,奇峰巧生,峡谷幽深,云海变幻莫测,素有江南小黄山之美名。

金鸡山与文成县李林乡、青田县汤垟乡交界。20世纪初,湖岭桂峰一带的乡民沿金鸡山古道徒步行走,担一床棉被,带三五斤番薯丝,一步一个脚印走出国门,到国外谋生。

一年四季景皆美

金鸡山古道在瑞安西部最偏远的山地。因其离市区“最远”,又是瑞安的“最高”,颇有“离群索居”意味,名气虽大,去的人却少,因此古道保留也较完整。

平常在市区待惯了的城里人,几年内都没见过下雪。说起“瑞安下雪了”,大家都不信。有人提醒关键词说,湖岭桂峰。于是,大家就想到金鸡山。其主峰海拔1320.7米,可谓是“最寒冷”的地方了。

入了冬,新闻媒体就开始频频关注金鸡山。哪一天有“雾凇”,哪一天会“飘雪”,这里成了“零下的温度计”。住在城里的人,翻开某一天的报纸,惊讶地说:“啊!我们瑞安下雪了!”报纸头版会有一张照片,一般都会有一个“穿着臃肿”的人,站在一片雪花当中,望着金鸡山古道。那情形,是我们对下雪的盼望,心里想着,你看,童话般的场景并不遥远呢!这一切就发生在瑞安。所以,有关金鸡山的报道一年至少会出现这么一两次。

金鸡山虽然离市区远,但我们因贪恋其一年四季的变幻之美,曾去过很多次。春天,当如丝的春雨从天空飘下时,古道一旁的小花儿便在这朦胧春雨中,使劲抖动着娇艳的躯体。远处的山,近处的花,纷纷飘落的雨,将这里渲染得如同仙境一般。

倘若在夏夜,你住在山上,出门沿着古道那青石小路慢慢地走,或者抬头一看,点点星光在静谧夏夜里,一定让你惊奇。不管你曾欣赏过怎么美丽的风景,金鸡山的夜空真的美“呆”了,让人回想无限。

秋天“醉美”,沿着古道前行,眼前的色彩也逐渐丰富,从黄到红,再从红到绿,由近及远。一缕缕温暖的阳光从茂密丛林间倾洒而下,一线一线的光束,把五彩树叶照得透亮,人的心情也随之变得好起来。

一年四季景不同,古道两旁即是一幅幅绝美的青山画卷,美不胜收。

巾子山、金鸡山,实在是景致山

清晨,站在金鸡山古道上,一览众山小的感觉让人心潮澎湃。日出后的云雾变幻莫测,俨然是云仙子在随风舞袖,飘逸潇洒,与傍晚的清丽幽静各有风姿。如果此刻你站在温州和丽水分界碑前,一定也会拍一张“上半身温州,下半身丽水”的照片吧。

金鸡山古道山岭通青田,旧为瑞安、平阳去处州(即今丽水、青田一带)的旱路捷径。

民国《瑞安县志稿》载,“其山卓立如巾,绝顶可以望海,瓯、闽、台括诸郡”,清代书画家、戏曲作家韩锡胙(字介屏,号湘岩,别署少微山人、妙有山人,青田人)的《巾子山诗》中有“巾山岂如巾,青影天半得,瓯海控其南,吴越枕其北”。

县志上说的“绝顶可以望海”是指可以看到东海。“瓯、闽、台括诸郡”是指站在这里可以看到瓯(温州)、闽(福建)、台(丽水台州)一带。而韩锡胙在诗中说的“瓯海”,并不单单指温州瓯海区,是温州一带及东海沿岸,“吴越”是指江浙一带。

虽然县志与诗文中所说的语气都有点夸张,但事实上,在晴好的天气里,站在古道观日岩处的能见度相当远。因此,除了我们熟知的“巾子山”和“金鸡山”这两个名字外,《瑞安市地名志》卷三《地理实体·海域·山》中注明说:“因群峰重迭,涧水中流,风景幽绝,故又名景致山。”

火笼当棉袄,火篾当灯点,番薯枣儿吃到老

事实上,早年住在湖岭桂峰一带的村民可没有心情欣赏“景致山”的美景。

当地流传:“山头三件宝,火笼当棉袄,火篾当灯点,番薯枣儿吃到老。”这句乡谚是穿不暖、吃不饱的意思。

桂峰一带山坡多,平地少,耕地奇缺。加上“唯一的出路”金鸡山古道山路崎岖,交通阻塞,居民生活历来十分贫困。

上世纪初,人民生活濒临困境,部分赤贫农民及手工业者被迫走上出国谋生之路。

我们在采访中了解到,桂峰紧靠文成县和青田县,是个偏僻而贫穷的高山区。桂峰农民在青田县、文成县亲戚朋友带动下,很早就在古道中相互往来,有人出国谋生。

桂峰第一波“出国热”选择日本为主要目的地,因为日本与我国仅一海之隔,路费相对较少,加以清末、民国初期的瑞安有一批留日学生相继回国,介绍赴日路程及日本国情民俗,想出国的人事前有思想和物质准备。

民国三年(1914),湖岭镇黄林村吴田力率先赴日,次年,河上垟村胡雪章和赵兰贵亦走出大山,东渡日本,继之者慢慢多了起来。

桂峰河上垟村赵老伯告诉我们,早年,第一批出国的桂峰、高楼人都是靠双脚走出大山,依着金鸡山古道,担一床棉被,随身带三五斤番薯丝充饥,先通向丽水,再到杭州、上海。

他们先在上海花10多元大洋(银元),搭乘“昌兴”或“东洋公司”的客货轮,先至日本神户,再辗转长崎、门司、名古屋、大阪、东京、北海道等地。到日本后,由于缺少本钱,多数人只能从事挑煤、搬运等苦力,每天工钱不足2日元,少数人走街串巷贩卖温州纸伞或青田石雕等工艺品。境况稍好的则经营小餐馆、小客栈等服务行业。

“抽丁拉夫”上古道逃壮丁

桂峰一带乡民们祖祖辈辈生活在贫困的高山头,除为谋求生存而背井离乡去海外,“抽丁拉夫”也是逼使桂峰人在那个时期出国的原因之一。

上世纪20年代末到30年代中期,国民党在全国各地大抓壮丁。这一时期,桂峰虽地处高山,但也逃避不了。

1935年至1940年间,国民党曾先后派独立第九旅、十九师一部及33师等军队进桂峰搜山“剿共”。为扩充兵源,到各地强行“抽丁拉夫”。

部分青壮年农民为避抓壮丁,也依着古道出逃,被迫出国做工、谋生。桂峰方山自然村华侨潘老伯回忆说:“1935年10月,我被国民党军队抽壮丁拉去当兵,我们先在坳后村操场出操,训练4个月时,父母怕我当兵会伤亡,因此,与文成李山村胡镇超和枫岭的杨兰生商量,连夜逃离坳后村,走出金鸡山山岭(古道),去国外谋生。”

上一辈人靠双脚,凭意志,硬是走出了大山,来到海外。据资料统计显示,自1915至1949年,因生活贫困所逼及为逃避壮丁而到国外谋生的桂峰人有291人。

金鸡山古道

简介

巾子山又名金鸡山、景致山,所在湖岭镇桂峰社区,位于市区西北方向41.5公里,属洞宫山脉南支,主峰海拔1320.7米,为温州市第二高峰、瑞安市第一高峰。

古道起始于桂峰河上垟村,终止于金鸡山山顶。全长约6公里,路宽1至1.5米。这里山连山,岭叠岭,地处高山峻岭之中,与文成县李林乡、青田县汤垟乡交界。