■记者 项乐茹

“互联网+”让传统农业发“新芽”

在政策红利劲风之下,“互联网+瑞安农业”的组合有了更多的期待,传统农业插上互联网的翅膀后,成就潜力巨大、商机无限的市场蓝海。

不过,在不少业内人士看来,“互联网+农业”肯定是大势所趋,但目前有些项目还是“看上去很美”,在实际操作中有很多问题和障碍亟待解决。

“拿农产品生鲜电商来说,就存在很多问题。”“好派多”网上菜场负责人吴仕伟说,目前农产品从田间到餐桌,环节多且空间距离远,涉及仓储、物流、冷链等种种问题都还不完善,物流叠加后成本高昂。而且农产品电商标准化低,例如同样卖猪肉,肥瘦程度差异大,产品质量控制难度大。

农户对互联网技术的接受能力也还不高。市农林局信息中心主任杨剑说,随着农业人工成本的逐渐走高,劳动密集型的传统农业,就需要依靠物联网等互联网技术、发展机械化农业来实现转型。但是现状是,由于物联网技术的投入成本大,而且不少农民素质能力普遍还不高,政府的扶持力度也不够,因此很多农户考虑到成本、操作等问题,开展“物联网+农业”积极性并不算高。

杨剑还认为,并不是所有的农产品都适合搬到互联网上卖。从本土农产品现有情况看,除了水产品等加工海鲜产品的附加值较高外,大多数瑞安的农产品附加值普遍较低,将其搬到线上销售,市场份额很小,溢价空间有限,经济效益就难以体现。“高附加值的农产品卖到外地会有市场,附加值低的产品则适合走网络菜场等本地电商平台,而不是盲目跟风一哄而上。”他说。

“真正的农产品电商机会绝不是复制农贸市场或超商模式到线上,而是改变农业产销分离的现状,将原材料转化为可流通的标准化商品,从而实现品牌溢价,卖出高附加值。”杨剑认为,瑞安农业想要真正跨入互联网时代,仍然有一段路要走。农业不像互联网,一夜暴富,它可能要很长时间的磨合和对相关产业链和设施的完善。

开栏语:现在你不知道“互联网+”,就OUT了。今年的政府工作报告首次提出“制定‘互联网+’行动计划”,提出关于互联网发展的全新概念和方向,标志着传统行业与互联网的进一步交融,已经上升至国家战略层面。

眼下,在瑞安的农业、工业、文化、民生等各个领域,也正在上演不同版本的“互联网+”。他们通过各种形式和渠道拥抱互联网,创造了不少新玩法和新思路。为此,本报即日起开设“‘互联网+’的瑞安实践”栏目,和读者一起见证和展望“互联网+”的瑞安故事。

眼下,与“土”打交道的瑞安农业,正站在时髦的“互联网+”的风口之上。“物联网+农业种植”,“信息化+农业市场”,“电商平台+农产品销售”等奇妙的碰撞组合,正创造着传统农业触网的新市场和新模式,让瑞安农业生态悄然改变。

打开电脑种秧苗

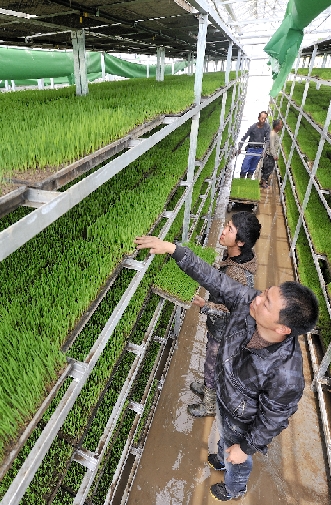

眼下正是春耕时节,田间地头、大棚内处处可见农民们忙碌的身影。而在陶山镇后河村田头瑞安恒丰农机专业合作社的恒温育苗中心里,却可以看到即使是在最繁忙的育秧期,却不见一名工人的稀奇景象。

“在我们的恒温育苗中心,农民们根本不用去大棚里面自己动手育秧,而是坐在办公室里,观察电脑软件系统上显示出来的数据,动动鼠标就能下指令自动育秧。” 恒丰合作社负责人郑锦绸说。

记者看到,在这个占地近500平方米、高达5米的恒温育秧温室内,搭建了7层不锈钢架,温室顶部有自动开合的遮阳网,四周还设置了水淋通风装置。农户只用在秧盘上装上种子,通过流水线送进温室装架,就可以进行育秧,期间农民都不用自己动手。

郑锦绸说,这种育秧设备其实应用了物联网技术,它通过各种传感器连接农业生产环境,实现管理数据的自动汇聚,并通过数据分析来决定处理动作。“育秧时节气温时高时低,育苗中心则可以将温度稳定在20度到25度,并通过电脑控制自动调节温度、湿度,以及打开天窗、遮阳网,把育苗的成活率从70%提高到90%。”他说,大户们坐在家里就可以知道温室内秧苗的生长情况,即使外出出差,也可以在手机等智能终端上显示,进行远程控制。

和普通的钢管大棚培育秧苗相比,用温室育秧,可以实现节省人工,提高育秧成活率。郑锦绸算了笔账,以晚稻为例,用人工育秧每亩可育苗1100株,通过温室每亩可达1500株。早稻育秧时间从原来的28天减少到23天,收割时间提早一周,晚稻的产量大大增加,对于规模种植的大户来说,前后生产收益相差明显。

物联网技术的运用,让原先凭经验、靠感觉的种田,变得更加精确。记者了解到,眼下“农业+物联网”的组合正逐渐应用到瑞安农田上,在马屿、陶山等地,一批智能化育秧温室投入建设并使用,不少设施农业都装上了“智能大脑”,智能喷滴灌等技术,瑞安农民们渐渐尝到了智慧农业的甜头。

农业产业链全线“触电”

事实上,对于“互联网+农业”的模式,我市农业领域的各个环节已陆续进行尝试。

在梅屿蔬菜产业示范区,你会发现,合作社种植的大棚番茄包装上面贴有二维码,消费者在超市或网上购买后用手机扫描,便可以看到这个产品的追溯信息,哪里耕种、保质日期以及成分等一应俱全。

梅屿蔬菜专业合作社秘书长雷大锋对此的解释是:“互联网给出了新思维,重组传统农业的生产关系,让消费者与生产者之间的关系变近了,生产信息更透明,吃得也更加放心。”在当地农业专业合作社,因为和互联网结合,如今已实现了“种苗繁育、生产加工、物流配送、市场批发、电子商务”的一条龙运作。

互联网也颠覆了农产品的营销模式。去年9月,我市创建农产品电商O2O平台“瑞安淘”,在这里,不仅可以到实体店铺买到篁社索面、马屿红糖、湖岭牛肉等本地优质农产品,还能通过互联网点点鼠标下订单。

“互联网等新媒体平台及通讯工具为农产品提供了更便利的营销入口,网站、微信、朋友圈等都是免费资源,立足客户需求花一点心思推广,可以很快地和受众形成互动,最近一次清明饼的推广微信阅读量就达到1.3万余次。”“瑞安淘”负责人李翔说,相比传统的农产品营销方式,互联网上卖农产品是以用户为中心的精准营销,靠口碑互动推广,建立信任关系。“今后,互联网新媒体将成为农产品营销的新战场。”她说。

我市农业全产业链积极“触网”,农产品电商化平台四处开花。好派多、“天天好派”等网上菜场探索生鲜农产品网上直销,推动网络销售平台与农产品生产基地及合作社对接,减少流通环节;华盛水产、香海水产等传统农业龙头企业,自发开设天猫等第三方电商平台旗舰店,进一步打开销售网络;瑞安淘、瑞安团购网等以网络平台为载体,培育我市农产品网络零售市场。

以互联网为载体的农业信息化也已展开。据市农林局相关人员介绍,我市已全面铺开了“万村联网”工程,并提供“每日一助”农产品供求信息服务。农户有任何供求信息,都可通过平台进行发布,让全省200万名农户看到,为农户牵线搭桥。“这样的平台对农户是很实用的,通过农业信息的互联网化,打破时空界限,加速农产品需求市场的对接。”工作人员说,目前我市已有3万位农民加入并使用该平台,每年发布供求信息100余条,产生销售额近700万元。

“互联网+”

的农业新机会

ui bao

Tel:6608 1255

R

“互联网+”

的瑞安实践①