瑞安话“实授”与捐纳买官

清代瑞安的“捐官买缺”现象

■记者 林晓

“捐官”用瑞安话讲就是买官,其行为在古代有着漫长的发展演变史。到了清朝,“捐纳”捐官成了与科举相互补充的一个重要制度。既有例捐,也有常捐,且统一管理,明码标价。

在众多捐官者中,通过精心选拔,内中也有好多出类拔萃者,因为社会制度问题,他们报国无门,只得出此“捐官”下策。

那么,在古代的瑞安,“捐官”现象如何呢?

苏锦霞捐了个“未入流”的官

已出版的两本《瑞安县志》对古代的“捐官”制度没有详细的叙述,但我们仔细搜查就会发现,古时的瑞安曾有“捐官”制度的实施。

文学大家苏雪林,祖籍安徽太平县岭下苏村,即现在的黄山市徽州区岭下苏村。据《太平苏氏宗谱》记载,苏氏家族发脉于四川眉山,为宋代文学家苏辙的第34代后裔。500多年前,苏氏始迁祖苏继芳做铜陵县令时,看中岭下这块三面环山流水向南的风水宝地,便定居下来,到明清时,苏氏成为当地名门望族。

苏锦霞(苏雪林祖父)有六子,在给儿子起名时,很少考虑当时的常理辈分,在每个儿子的“字”中,都有一个“卿”字。比如,苏雪林的父亲苏锡爵,字少卿。

苏锦霞未上学念过书,自小他在当铺中刻苦自学,认得不少字,也读些诗书,而且打得一手手动珠飞好算盘,对铺子中的各项事务,举重若轻,谨小慎微,当铺的生意颇为红火,深得当铺老板赏识,视为左右股肱,不久即升为伙计。

或许是上苍有眼,苏锦霞迭逢鸿运。他为人正直,又善用权谋,曾用智谋侦破了当铺中的一起失窃案,使当铺老板避免了重大损失,得到大家一致赞许。

这期间,苏锦霞听到了很多“好话”。有人说他有“吏才”的命运,若走入仕途,定有发展。此时,苏锦霞正逢他大哥做木材生意赚了些钱,又和当铺老板凑了一些钱,替他捐了个典史的功名。

典史是古代官名,设于州县,为县令的佐杂官,但不入品阶,是个“未入流”的官。元始置,明清沿置,是知县下面掌管缉捕、监狱的属官。典史属于九品之下的文职外官,在县里的县丞、主簿等职位裁并时,其职责由典史兼任。

也就是说,在一个没有县丞、主簿的县中,典史也可能成为一名“县官”,因此典史职务均由吏部铨选、皇帝签批任命,属于“朝廷命官”。

“捐官制度”与“瑞安实授”

清朝是唯一一个在中国历史上把捐纳作为国家制度下正常升官途径的朝代,其他朝代虽然也有这种“捐纳”,但是都不如清代这样成系统,而且,将此作为国家一项重要财源来组织经营。

资料显示,康熙在征讨准噶尔时费用不足,下诏鼓励富户捐纳,便实行了捐官制度。清康熙十三年因平“三藩”叛乱,实行捐纳制度,以此补军费的不足。

这位“当铺伙计”苏锦霞捐了官后,并不像某些故事所传说的“捐官便成贪官”。苏锦霞颇感念皇天后土,竟也不负众望,在调派瑞安后,参与抓捕了几伙恶贯满盈的江洋大盗,算是积功有绩,自得上级赏识。

苏雪林在散文《儿时影事》中道:“我的籍贯虽是安徽省太平县,但出生于浙江,直到光复后三年才回岭下故乡。所以我也算是半个浙江人。我的祖父初捐县丞便分发在浙江,因为他办事干练又因某种机会,立了功(大概是捕获了一批江洋大盗),很快便由县丞署县令的缺,不久又实授了。”

其时,恰逢瑞安县正堂空缺,上面便委派苏锦霞署理县政。

在清代,捐纳的官吏也有“奖惩制度”。查询《清史·稿》我们得知,其八十七卷《选举志·七》中解释,为防止冗官扰民,规定:“捐纳官到任三年,称职者具题升转,不称职者题参。”可见,朝廷对捐来的官,也有奖惩,对于不称职者还要上本参奏他的。

黄体芳、孙锵鸣赴筵

光绪十九年(1893年)浙江巡抚崧峻向朝廷上的《蕖田公乡榜重逢请准与鹿鸣筵宴折》中奏,“……窃据瑞安县知县苏锦霞详转,据该县绅士前任通政使黄体芳等呈称……合无仰恳天恩俯准前翰林院侍读学士孙锵鸣于甲午科预期重赴鹿鸣筵宴……”,可见当时瑞安知县正是苏锦霞。

这里提到的“鹿鸣筵宴”,也称“重赴鹿鸣”,是清代特有的制度。举人于乡试考中后满60周年,重逢原科(同一干支之年)开考。这时,就要向朝廷奏准,与新科举人同赴鹿鸣筵宴,称为“重赴鹿鸣”。

崧峻,字镇青,满洲镶蓝旗人,是个清代的清官。这份给朝廷奏折写得十分繁杂,其中还说,“应如何量子恩施,以示优异之处,出自圣裁,奴才未敢擅拟。除将履历册结咨部查照外,谨会同闽浙总督臣谭锺麟、浙江学政臣陈彝合词恭折具陈,伏乞皇上圣鉴训示。”

崧峻在奏折中提到的黄体芳和孙锵鸣都是瑞安当时的名人,在苏锦霞当瑞安县令时,他们两人同赴此次的“鹿鸣筵宴”。

《瑞安市志》上记载着的苏锦霞

因为苏锦霞是清末在瑞安任职,所以,在公开出版的《乾隆瑞安县志》和《嘉庆瑞安县志》上不可能有记载。《民国瑞安县志·稿》并没有公开出版,按理是有记载的。

我们在《瑞安市志》上找到了相关记载。

《瑞安市志》卷二十《政权、政务、瑞安市(县)政府·县(州)署、公署、政府》中记载:“光绪十九年(1893年),苏锦霞,字云卿,安徽人,任瑞安知县;光绪二十年(1894年),朱懋清,字厚斋,江苏人,任瑞安知县;光绪二十一年(1895年),苏锦霞回任(第二次再任);光绪二十四年(1898年),江苏人华松年任瑞安知县。”

也就是说,苏锦霞两次任瑞安知县。第一次是1893年,任期一年。第二次是1895年,任期三年,至1898年离开瑞安。

《瑞安市志》还记载:“光绪、宣统间,县署改组,丞、史、巡检概行裁撤。”可以说,瑞安在清代光绪、宣统年间,县署改组,知县、典史、巡检等官吏皆相继裁撤。

回顾当年大环境,光绪二十一年(1895年)甲午战败,清政府被迫与日本签订了丧权辱国的《马关条约》,四月初八日,康有为联合在北京参加会试的举人1300多人在松筠庵集会,联名上书光绪皇帝,提出了富国之法、养民之法、教民之法。还建议裁撤冗官、紧缩机构、澄清吏治、改革官制。

自“公车上书”后,相继变法。1895年之后,光绪皇帝下诏裁撤闲置衙门冗员,涉及近万人,只是要各地督、抚“速记切实筹议”,缺乏一个妥善的安排。这些都曾使变法备受诟议,而康有为也从此取得了维新运动领袖的地位。

瑞安话也有“实授”

瑞安话的“实授”,指悬而不决的事,终于落实了。有确定、确实的意思。在莘塍、塘下一带,还有关于方言“实授”的有趣说法。

比如青年男女两人谈恋爱谈了许久,男女双方的父母都有些着急了,有一天这对男女突然宣布就要结婚了。这时,双方的父母就会说,“他们的事情已经实授了。”

“授”是个会意字。从手,从受,受声。本义是给予,交给的意思。《说文》说:“授,予也。”《周礼·邻长》说:“则从而授之。”并有说明“授”在“受”之后,应是个后起字。

如今,我们理解的“授受”就是这个意思,有交接,交付和接受。

事实上,瑞安话“实授”的意思在清代捐纳制度中,也是同样的意思。

我们查询相关资料,得知捐纳制度在清朝是一个很重要的制度,它和科举制度互相补充,一部分人通过科举考试做官,一部分人通过捐纳制度做官,还有一些其他途径。始于顺治朝,完备于康熙、雍正、乾隆三朝,冗滥于咸丰、同治两朝,终于宣统朝。

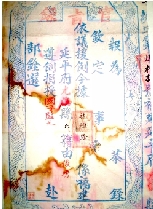

与“捐纳”相对的就是“捐授”,一般来说,捐官之后,朝廷方面会出示“捐授”的书面证明。我们在查到的一张“捐授官职凭证”图上见到,有“遵例捐授”几个字,可见,捐纳制度在清代的真实性。

捐纳制度与科举、荫袭、保举同为清朝选拔官吏的重大途径,存在了两百多年,对于清代的社会政治,尤其是晚清的社会政治、经济、文化产生了非常广泛而深刻的影响。