《山丹简报》题报头 大西北播下书法种

——邹梦禅在甘肃山丹(上)

■林晓/文

邹梦禅(1905-1986),瑞安人,著名书法家、篆刻家。他集诗、书、画、印于一身,尤工金石,自成一家。后人评其书法艺术特点为“自然精到、醇厚高雅”。他治印守秦汉遗风,融明清诸家,功力深厚,手法多样。

今年是邹老诞辰110周年。远在甘肃省山丹县的李发茂曾与邹老“亦师亦友”,有过深厚的感情。前不久,记者通过电话和网络联系了李发茂。因此,有了这则鲜为人知的故事。

初遇“老邹爷”

在瑞籍文化先贤中,邹梦禅是不太知名的一位,因为他一生从杭州、上海到甘肃,留给家乡的完整时间并不多。令人欣慰的是,他去世后,他的作品回乡了。此外,甘肃省山丹县的老朋友还惦记着他。

时间回溯到1958年春天。山丹县位奇公社芦堡大队来了一户上海移民,主人已年过六旬,穿一件大棉袄,少言寡语。这位老人,就是驰名中国书坛的邹梦禅。自此,邹老在大西北河西走廊的山丹县度过了他一生中坎坷的20年。

那一年县上办《山丹简报》,很多人写了报头字,时任县委书记的刘逢皓都不满意。当时邹梦禅的女儿在县广播站工作,大灶上吃饭时听到这件事,回家来给阿大(父亲)说了。梦禅先生用四种字体书写了《山丹简报》报头,刘逢皓很满意。从此,也改变了邹梦禅的一段命运。邹老先调到县印刷厂排版,家也随之搬到县城,后来又调到手联社钟表刻字社刻字,每月能领到36元钱的工资。

1966年,清理阶级队伍,凡有问题的人一律迁到农村,邹梦禅也被迁到位奇公社。至1978年年底平反,一住就是十几年。他交往少,不和人闲谈,但同社员关系处理得好。

1976年3月,18岁的李发茂高中毕业,到山丹县位奇公社(现为位奇乡)汪庄大队第一生产队插队落户。

插队期间,李发茂遇到了当时在汪庄大队第二生产队被改造的(当时称“五类分子”)邹梦禅老先生。

“我们当时都称他老邹爷。回忆当初和老邹爷相处的3年时间,可以说是历历在目,记忆犹新。”李发茂说。

南方来的“大文人”

李发茂是在刚插队没几天,无意间遇到邹梦禅的。

“一位身材不高,穿着蓝色旧棉袄,后背稍弓,看上去很瘦的老人。他一手提着水桶一手拿着刷子,在我们知青点的后墙上用黑体字写标语。”李发茂说,水桶里的水是用红土泡出来的,呈铁锈红色,就将这种红水当涂料。标语是“扎根农村干革命,铁心务农一辈子”。

李发茂在上学时就特别爱好写字。见眼前这位老人写的字这么好看,又写得这么专心,他不由自主地停住了脚步,看他写。李发茂说:“您写得真好!”邹梦禅看了他一眼,一句话也没说,继续写字。“要不我帮您提着桶?不用这么吃力。”邹梦禅却回绝了他。

过了几天,李发茂向生产队队长打听老人的情况。听队长说,老人叫邹梦禅,社员们都称他老邹爷,是个大文人,从南方下放到这里改造的。

队长还告诫李发茂少与他接触。“我才明白,老邹爷不愿和我说话的原因,是怕惹麻烦。听队长一说,更使我对老邹爷的处境产生了同情,心里暗暗想,有机会一定要接触一下老邹爷。”李发茂说,我是知识青年,什么也不怕。

转眼到了冬天。大西北的天气,到了10月份就很冷。

平时,老邹爷做饭都是用捡来的牛粪和树枝作燃料。但到了冬天,牛粪和树枝便成“稀罕物”,很难捡到。当地农民都在准备过冬的煤炭,可老邹爷的小屋子那边没有一点儿动静。

“我家是煤矿上的。看到老邹爷这样的境况,我回了一次老家,把老邹爷的情况和家人说了一下。”

家人都支持给邹梦禅老人“供暖”。李发茂的哥哥还说,到生产队拉一辆架子车来,把我们家的煤拉上一架子车,送给老邹爷过冬。

回到生产队后,李发茂就向生产队要了一辆牛拉架子车。在家人的帮忙下,装了满满一车的煤给了老邹爷。

老邹爷要给钱,李发茂说什么也不肯要。

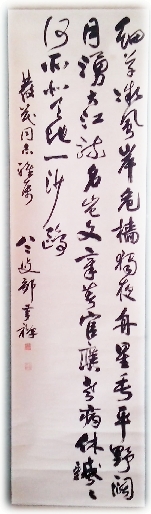

邹梦禅写给李发茂的书法作品

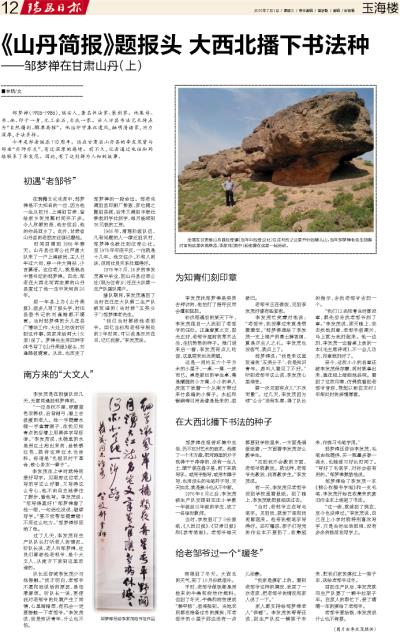

坐落在甘肃省山丹县位奇镇(当年叫位奇公社)汪庄村约2公里开外的楼儿山,当年邹梦禅老先生捡粪时常到这里休息乘凉,李发茂(图中)和他曾在这里一起劳动。

为知青们刻印章

李发茂找邹梦禅是突然去拜访的,他怕打了招呼反而会遭到阻拦。

初次相遇后的某天下午,李发茂独自一人找到了老邹爷的住处。正逢春夏之交,阳光正好,老邹爷屋前的草木丛生,生机勃勃的样子。推门进来后一看,李发茂有点儿吃惊,这里原来如此简陋。

这是一间约五六个平方米的小屋子,一桌、一凳、一床而已。桌是破烂的学生桌,凳是瘸腿的小方凳,小小的单人床底下放着一个从南方带过来竹条编的小箱子。水缸和锅碗等日用品像是捡来的,很破旧。

老邹爷正在做饭,见到李发茂好像有些紧张。

李发茂忙笑着对他说:“老邹爷,我没事过来就是想看看您。”邹梦禅递给了李发茂一支上海产的勇士牌香烟,算是尽主人之礼。李发茂也没客气,就点上了。

邹梦禅说:“我是来这里改造的‘五类分子’,你是知识青年。若叫人看见了不好。”听到老邹爷这么说,李发茂心里难受。

第一次见面有点儿“不欢而散”。过几天,李发茂因为领“公分”没有私章,得了队长的指示,去找老邹爷去刻一个。

“我们12名知青当时都没章,都先后去找老邹爷刻了章。”李发茂说,那天晚上,我去找他刻章,老邹爷很高兴,马上就为我刻起来。他一边刻,李发茂一边看桌上放的一本《毛主席诗词》,不一会儿功夫,印章就刻好了。

至今,这枚小小的名章还被李发茂保存着,闲时就拿出来,盖在纸上细细地品味。看到了这枚印章,仿佛就看到老邹爷音容,想起以前在农村3年相处时的深情厚意。

在大西北播下书法的种子

邹梦禅在艰苦环境中生活,仍不忘对艺术的追求。他做了一个木方盘,把河滩里的沙子洗得干干净净的,没有一丝儿土,晒干装在盘子里,闲下来就写字。或用手指写,或用木棒子写,也用没头的毛笔杆子写,天天如此,就是挨斗也从不中断。

1976年8月之后,李发茂被生产队安排到汪庄小学教一年级至三年级的学生,成了一名临时教师。

当时,学校里订了3份报纸,《人民日报》、《甘肃日报》和《参考消息》。老邹爷每天都要到学校里来,一方面是借报纸看,一方面看李发茂怎么教学生。

“见到我不会教的方面,老邹爷就教我。就这样,老邹爷先教我,我再教学生。”李发茂说。

有一天,李发茂见老邹爷没到学校里看报纸。到了晚上,李发茂就把报纸送过去。

“当时,老邹爷正在写毛笔字。见到我,就放下笔和我闲聊起来。他夸我钢笔字写得好。还叮嘱说,孩子们写完的作业本不要扔了,收集起来,作练习毛笔字用。”

邹梦禅还告诉李发茂,毛笔由他提供,买一瓶墨多掺一些水,也能练习好长时间了。“写好了毛笔字,对你会很有用的。”邹梦禅鼓励他说。

邹梦禅给了李发茂一本《柳公权楷书字帖》和一支毛笔,李发茂开始在收集来的废旧作业本上练起了书法。

“这一练,就练到了现在,至今也没停过。”李发茂说,自己在上小学时就特别喜欢写字,只是当时生活困难,没有多余的钱花在写字上。

给老邹爷过一个“暖冬”

(图片由李发茂提供)