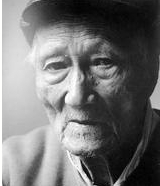

玉海楼走出的另一位文字学家戴家祥

■李赐华 宋维远

晚清,瑞安玉海楼走出了朴学大师孙诒让,孙诒让辞世后,玉海楼又走出一位著名文字学家戴家祥,也名闻中外。

戴家祥虽被永嘉(今鹿城)人领养,但他生在瑞安,学在瑞安,与“瑞安之学”渊源深远。尤其是玉海楼藏书及孙诒让父子的学问,为戴家祥青少年时迈进国学庙堂,编纂《金文大字典》,打下了坚实的基础。

一个不能进本族族学的学童

清光绪三十二年(1906),永嘉县上田村(今温州市鹿城区锦锈街道上田村)的殷户戴佩和病故。数月后,其续弦妻竺采芹(娘家在瑞安海安)“生”下遗腹子,乳名余庆。

之前,竺采芹曾有一女,名燕姑。余庆童年的待遇与燕姑十分悬殊,常受“母亲”打骂。在打骂声中,也使邻居常常怀疑,余庆是不是戴家的血脉?

后来,上田戴氏续造宗谱。戴佩和的族叔公戴桂芬,时任当地戴氏族学上田小学堂校长,多次以不让余庆上族谱要挟,向竺采芹勒索,最后还告上公堂。

此时,已届民国初期,呈状虽被法院驳回,但余庆身份的疑窦却闹大了。进而,戴桂芬还以同样理由不让余庆进上田小学堂读书,迫使竺采芹自请塾师。第一位塾师替余庆取了个书名“家祥”后,不久便走了。第二任老师是被瑞安人项湘藻所推重的瑞安人吴濬(字虞士)。吴濬博通国学、英语、算术、绘画。他性格爽直,与家祥相处投缘。吴老师教戴家祥学完“四书”、《诗经》、《楚辞》、《孝经》、《华英初阶》、《华英进阶》、笔算、珠算和绘画基础,戴家祥还学会写文言短文。

与玉海楼结下不解之缘

民国四年(1915),竺采芹病亡。两年后,戴家产业唯一的管理者、家祥族叔公伯镛也亡故,产业屡遭族亲及佣人们的明占暗窃。经吴濬对竺采芹之父竺旦的多次劝说后,终于同意家祥走出家门。

民国九年(1920),戴家祥以同等学历资格同时考取温州艺文中学和瑞安中学。最后家祥选择了瑞安中学。因瑞中创办人孙诒让次子次镠和戴佩和的元配妻,都娶自茶山(今瓯海区)大户诸姓的两代之女,戴佩和之女燕姑的丈夫诸叔琳又是次镠妻之族侄,论戴家辈份孙诒让应是家祥的姨公。

由于以上多层关系,戴家祥便与诸叔琳,同乡书友王季思(名起)一同住在孙次镠的虞池家里,成为瑞中的走读生。虞池与金带桥边的玉海楼仅数百米之遥,加上孙次镠的介绍,戴家祥还取得了进出玉海楼翻阅藏书和孙诒让父子著作的“资格”。

自此,戴家祥一生就这样开始与玉海楼,与国学结下了不解之缘,为他一生的学问,为他编纂的巨著《金文大字典》奠定了基础。

生在瑞安、学在瑞安

戴家祥确实不是竺采芹所生的遗腹子。那么他们的生母是谁呢?原来,家祥出生于塘下鲍田一户周姓贫苦的农家。说来也巧,家祥在周家和戴家都是遗腹子,只是一真一假而已。他出生前数月生父因病无钱医治亡故,生母怀孕时带着6岁的孩子周崇水以乞讨度日。家祥出生13天后,生母迫于生计,不得不以35圆(民国纸币)将他卖给上田戴家,成为竺采芹的“遗腹子”。

所以,从血缘的角度讲,家祥出生在瑞安,是瑞安鲍田周家人。从养育、户籍的角度讲,是永嘉上田戴家人。从拜师学习的角度讲,除第一个蒙师外,真正意义的蒙师吴濬是瑞安人。家祥能有这位在民国初期罕见的兼通中文、英语、算理、绘画的老师,应是他一生第一大幸运。更难得的是,这位老师指引他去瑞中读书,有机会接触瑞安一批名师,让他步入玉海楼这个国学殿堂。

家祥在瑞中学习一年后,诸叔琳和王季思在瑞中毕业了。这时,家祥又逢第二大幸运,受瑞中语文教师林铸(字涤夫)的赏识,便邀他住进自己龙首桥的家中,同时还介绍妻子的表舅陈琮(字燕甫)做家祥的老师。陈琮是前清廩生,除国学根基深厚外,还兼通数理,曾在温十中(今温中)教过书,因仗义执言遭解聘,这时正在家设帐授徒。陈师还为家祥引见,向多位瑞安文人问学,广泛汲收瑞安之学的营养。

民国十三年(1924),林涤夫病故,其父雅琴仍留家祥住在林家继续瑞安学业。民国十五年,在陈师的鼓励并为他出具同等学历证明,指引家祥考进清华大学国学研究院,以“金文甲骨之研究”为专业方向,成为国内名师王国维的唯一研究生。

这也许是他一生第三大幸运吧!可是第二年,王师逝世。此后20年中,戴家祥一直在广州、天津、杭州、台州、温州诸大中学里一边任教职,一边做学问。

坚守40年编纂《金文大字典》

1951年,戴家祥任华东师大历史系教授,主讲《历史文选》、《中国通史》。1955年,当选上海历史学会理事;1956年,宣布编纂《金文大字典》的计划。按理说,此前他早已为这部巨著作好学问与思想的准备,此书数年或十数年后,或可问世。但是,此书的编纂历程也和他的人生一样曲折、崎岖。

1957年,华东师大历史系资料员赵明义化名“楚歌”,在校内发出反共文章《告全体同学书》,被划为右派。接着赵明义受人唆使诬陷戴家祥是他的幕后策划人,便连累戴家祥也被错划为“右派分子”,下放华东师大图书馆为资料员和清洁工,《字典》编纂被迫中止。1961年宣布“摘帽”,“文革”时又挨批斗,数十年积累的资料、手稿及金文、甲骨文卡片被毁。

1978年,戴家祥冤案始得平反,立即重启《字典》旧梦,这时他已是70多岁的老人,带病坚守着,还带了两个研究生。这段时间,他日以继夜地抢时间,赶编《字典》,先是归纳全文、甲骨文的10条基本规律,广泛搜集历代有关《说文解字》、《广韵》诸书的研究成果,及近代罗振玉、郭沫若、于省吾、巴纳、张光裕诸名家有关的重要著述,将重要的异体字加以分类排比,编辑成册。再请上海博物馆长马承源任《字典》副主编,以上海博物馆名义请求全国博物馆支持汇集各地馆藏与当地近期发现的钟鼎、青铜器皿上的铭文拓片。终于使《金文大字典》在1995年1月由上海学林出版社出版,全书计5680页,共收录2000多个字头的数万拓片,集历史上金文之大成,远超历代同类字典收集的字量。

该书首次采取实录性编法,将原拓片不加修饰,填补地保持原样直接入书;每个字头下均录器皿铭文的文句及出处,做到存古、见真,以金文发展客观规律,突破《说文解字》的不合理部首体系。该书的释文不仅博采先贤的诠释论证,还加入戴家祥一生研究的结晶,立一家之说,成为最具学术价值部分。该书能在他垂暮之年,逝世前3年完成,并亲见该书的发行,实属不易。

出生13天后只见生母一面

戴家祥生母自出卖家祥后,改嫁瑞安场桥盐民李殿庚。10多年后,李殿庚贩盐到永嘉场的路上患传染病死亡。之后,一家靠周崇水贩盐度日。崇水偶经上田戴家时,只能伺机偷看胞弟家祥几眼,不敢招呼。

民国二十四年(1935),场桥一学人在旧报纸中捡得一张登载戴家祥文章的《大公报》,即把消息告诉家祥生母,其母求捡报学人为她代写家书寄大公报社转家祥。家祥见信后,即托友人安排在当年暑期在场桥与生母见面,这是他自出生被卖后第一次,也是唯一一次与生母见面。

写到此处令人心酸搁笔!