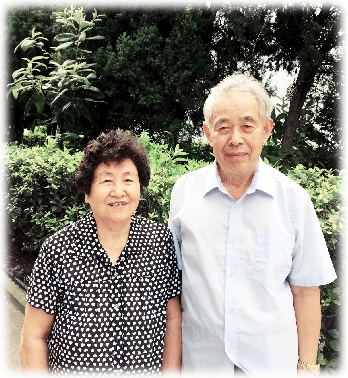

朱其光、徐爱玉:

我们全家都是党员

■记者 陈绵绵

今年81岁的朱其光和80岁的徐爱玉是塘下的一对党员夫妻,夫妻俩都曾在塘下区任职,一个负责办公室文书工作,一个负责塘下区妇联工作。在我市的老党员队伍中,夫妻俩同是党员,又在同一地方工作,已属难得,更难得的是,两人的子女也都是党员。“我们全家都是党员,都可以成立一个党支部了!”朱其光老人呵呵地说。

朱其光的妻子徐爱玉18岁开始参加工作,20岁时便开始担任鲍田乡副乡长,鲍田乡分成鲍田乡与新华乡后,她调往新华乡任党委副书记兼做妇女工作。1978年,她调到塘下区担任区妇女主任。

徐爱玉干了一辈子的妇女工作,工作表现突出,曾是浙江省妇代会代表,去杭州参加了6届省妇代会。在担任妇女主任期间,她还带动妇女创业增收。上世纪七八十年代,养殖湖羊的收益非常好,徐爱玉亲自前往湖州,引来湖羊种,在塘下推广养殖。在徐爱玉家里,至今还保留着一枚全国妇联组织于1989年授予她的“妇联工作30年纪念”勋章。在塘下,获此殊荣的仅她一人。

徐爱玉说,她生育了两个儿子1个女儿,3个子女都是党员,两个媳妇和1个女婿也都是党员,连两个孙媳妇也都是党员。“我们一家人聚在一起,都可以成立一个党支部了!”朱其光老人呵呵地说道。

15岁参加工作,经历新中国成立初的动荡

朱其光老人出生于1935年,新中国成立时,他才15岁。当年的农历七月十四,他参加工作,在塘下区的通讯班担任通讯员。据老人回忆,当时新中国刚刚成立,而温州有些岛屿如洞头、南麂岛、北麂岛仍由国民党驻守,没有全部解放。那时候土匪也多,局势不稳定,稍有风吹草动,上至政府,下至村民都非常谨慎。

有一次,解放军一部队的船舶退潮时在鲍田滩涂搁浅,由于船上没有食物,官兵们便上岸来到集市上买食物。因为语言不通,村民们不知道他们的身份,误以为是国民党部队,便上报给区政府。“当时政府所有工作人员都出动了,我也去了。”朱其光说,到了滩涂边上的堤坝时,发现有几百号人从莘塍方向走来,对方还有机枪,差点打了起来,后来才知道对方是解放军部队,误会一场。

还有一次,两个民兵押解犯人从梅头(现温州市龙湾区)到塘下,途经凰湾村时,看到有3个人背着枪走上了附近一座山。民兵立即向区里汇报情况,区政府当即召集了各机关单位人员、村民共几千人包围了那座山,守了整整一夜之后,发现没有动静,次日天一亮,大伙又开始上山搜查,结果什么也没搜到。

在塘下做文书工作时,发个通知挺困难

1950年,朱其光调往瑞安县工作,后来随着时任瑞安县委副书记调往乐清工作,1953年,他又调到温州地委机要交通局负责送机要文件,1955年,他入伍成为海军,在部队里学习无线电通讯。1959年,部队送朱其光去武汉军校学习,次年,他光荣地加入了中国共产党。“1961年,本来有个机会去青岛潜水艇指挥学校军事培训的,就在报到的前3天,临时接到通知,说培训取消了。”朱其光说,当时国家非常困难,部队里粮食也不够,官兵们吃不饱,连树叶、水草都拿来充饥。

朱其光退伍后,到文成县政府办公室工作了10年,直到1971年,才调往塘下区任办公室文书,这一干便干了15年。让朱其光印象深刻的是,当时塘下的通讯设备非常落后,广播和电话线连在一起,到了下午播放广播的时候,电话就打不通了。他在办公室负责文书工作,经常要发通知,塘下区下设17个公社,因为通讯设备落后,通知时常难以传达。“直到上世纪八十年代中期,通讯设备才逐步得到改善。”朱其光说。

妻子徐爱玉干了一辈子妇女工作

[编后语]

火红七月寻找红色印迹。7月初,《今日塘下》推出了“老党员讲故事”栏目,先后邀请陈超贤、陈和中、池体开等8位塘下老党员讲述他们的光辉事迹。在这些老前辈中,有部分人的党员身份一度连家人也不知晓,他们秘密参与地下党组织活动,在新中国成立之后才迎来光明;有人戎马生涯几十载,为抗日战争、解放战争奉献力量;有人在十几岁参加革命活动,带动村民开荒种粮,为塘下的建设作出了卓越贡献,见证了塘下社会经济的发展。

老党员讲述的故事很精彩,回味这些红色印迹,让人肃然起敬。多位老党员提及,当年他们和老百姓同吃同住,农忙时和农民一起下田,义务劳动不拿报酬等等。他们的经历,他们的精神,值得新党员们学习和借鉴。

贯彻党的群众路线、践行三严三实要求。我们相信,通过这一系列的思想洗礼,党员们能进一步提升党性,激发正能量;我们期待,党员干部能真正沉入基层,进得了群众的家里,聊得上百姓的话题,以心换心、为民谋利,以实际成效赢得民心民意。