瑞安古时是东瓯国 瑞安话属瓯语

■记者 林晓

瑞安方言是祖先留下的宝贵财富,反映瑞安人的思维和智慧,是记录、展示瑞安人物质文明和精神文明的符号。历史上,对瑞安方言的研究文献资料颇少。可喜的是,近年以来,温州一带的文人学者对方言的研究已经兴起,民间对语言文化的重视也提上日程。温籍语言学家郑张尚芳先生、瑞籍语言学家潘悟云等语言专家学者对方言情有独钟,而在瑞安,一批民间的方言研究者也对此孜孜以求,已出版或正在编辑相关的书籍。

从这一期“玉海楼”人文栏目开始,我们将采写“瑞安方言系列”文章,介绍更多本地语言的相关文化。如果你对瑞安方言有研究,对瑞安话有特别的兴趣,请与我们栏目联系。

瑞安方言属于瓯语

“讲普通话瑞安话搭搭边儿”

瓯语,是温州方言里最重要的一种方言。所谓的“瓯语”用大白话讲就是温州人讲的话,其分布在瓯江下游、飞云江和鳌江流域。包括温州市区(含鹿城、龙湾、瓯海)和永嘉、瑞安、文成、乐清、平阳、苍南、洞头、泰顺等县市。

瑞安方言就属于瓯语。瓯语以温州市区和永嘉县最纯正。我市所辖范围和文成县基本上讲瓯语,个别乡村通行闽语或畲族话。

乐清清江以南海积平原、平阳鳌江下游也讲瓯语。苍南县通行瓯语的有龙港、湖前、灵江、渎浦、沪山、沿江、龙江、宜山、铁龙、平等、江山、凤江、天井、蒲城。蒲城是瓯语的南极,一个受闽语包围的瓯语方言岛。洞头县说瓯语的有大门、麓西、三盘、元觉、霓屿等。泰顺县只有百丈镇说文成瓯语。此外还有青田的温溪、万山和玉环的陈岙、李岙一角。

1987年,中国社科院和澳大利亚人文科学院合编出版的《中国语言地图集》,将瓯语列为吴语东瓯片。可以说,瓯语内部一致性比较强,各地能相互通语。

瓯语有自己独特的发音方式,但有的词语,既不像方言发音,又不像普通话发音,别说许多外地来温者难懂难学,就连本地许多朋友也不知其所以然。上了年纪的瑞安人与外地人沟通,只得“普通话搭搭边儿”或“瑞安人讲普通话,瑞安话搭搭边儿”。“搭搭边儿”是普通话与瑞安话相互混杂、渗透的意思,也是由独特的瑞安话语境所导致的。

修饰倒置的瑞安话是古越语遗留

瑞安地处中国东南部。东面靠海,西部有山,秦汉以前为瓯越所辖的土地,属百越的一支,主体民族为百越人。百越有於越、瓯越、闽越、东越、扬越、南越、骆越等。绍兴叫於越,温州叫东瓯越,福建叫闽越,广东叫南越,广西叫西瓯越,越南叫骆越等。

瑞安正是东瓯越的属地,在春秋时期,我们这里原来有一个诸侯国叫东瓯国,东瓯王驺摇是勾践的子孙。驺摇当时讲什么话呢?

从文献记载推断,古代吴越两国同说一种话,它和北面的齐国不能通话,与西边的楚国也不同语。齐楚两国说的是汉语(华言),吴越两国说的不是汉语,而是古越语。

专家介绍,古越语属于侗台语,是今日侗语、水语、壮语、傣语、黎语、泰国的泰语、越南的京语、缅甸的掸语等共同祖语的兄弟语。

瑞安人说话时喜欢将修饰成分倒置在中心词(一般为名词)之后。譬如:板砧,膀蹄,饭焦,酒汗,楼阁,闹热,墙围,笋干,头衔,鞋套,鞋拖,腰身,针金,鱼生,菜头生,江蟹生,豆腐生,豆腐软,菜咸,菜干、老鼠黄、篾青、篾黄,鱼咸行,人客,风颸……等等。

再如三个字的倒置词语,如:天色冷,天色热,饭吃添,你走好,走快俫,吾(我)走道,你吃先等等。

还有副词倒置的词语,如:红显、好显、苦倒等等。“显”在这里是副词,相当于“很”、“非常”、“不同寻常”的的意思。

瑞安人所说的这些修饰成分倒置的词语,就是古越语遗留的痕迹。

在词汇方面,也有许多基本词汇跟现今的泰、傣、壮、侗、京语相同,如田野,瑞安话说“垟”;木筏,瑞安话说“排”;骂人,瑞安话说“謴”;阉割,瑞安话说“镦”,音同泰语。鸟啄物,瑞安话说“咄”;酒坛子,瑞安话说“埕”;傻、蠢,瑞安话说“憨”,音同壮语。上瘾,瑞安话说“念头”;蓓蕾,瑞安话说“蕊”;抚摸,瑞安话说“捋”,音同越南语。抛物,瑞安话说“甩”,音同拉珈语。这些是古百越语的残留。

“吃吃嬉嬉眙眙戏”是古吴语

公元前3世纪,楚国灭越,派春申君加强对吴越之地的统治,历经560年,直到秦统一中国后,楚人在吴越等地仍有强大的势力和影响。在这一段时间里,东楚方言与古吴越语相融合形成一种有地方色彩的汉语:江东方言。

吴越地区最初的华夏语影响就是由楚人带来的。从此,汉语通过楚方言的形式大量地进入吴越。

瑞安话中至今还保留着南楚沅湘方言,如:游玩叫“嬉嬉”、怎么样叫“訾那、訾那能”、螳螂叫“头髦公公”、蝼蛄叫“土狗”等等。

瑞安话中有两句最具方言特色的俗语词是“吃吃嬉嬉眙眙戏”,每一组词的发音都不一样,换作瓯语的主要发音区温州城区人来说,就不对了,他们是同一个发音声调,而用瑞安话来说,就不同,两样了。

还有一句是“牛拔过眙勿着,虱爬过密密掐”,这些都见于楚语。江东方言是瑞安话中前、中古层次的主要来源。江东方言在六朝时称为“吴语”,但性质跟今吴语不同,它应是现代吴语、江淮官话、闽语、徽语的共同祖语,因此我们称之为古吴语。

瑞安方言成熟于北宋

吴、闽两语都从古代的江东方言分化而出。后来,北部吴语在北方话的影响下与闽语之间的差异变得越来越大。温州一带地处吴语区的最南端,且与闽语区接壤,故温州话和瑞安话中保留了较多与闽语相同的特征。

总体上,温州瓯语还是跟着吴语地区一道发展为现代吴语,这是因为温州从东汉开始属会稽,东吴属临海,323年才分置永嘉独立建郡。在很长的一段时间内,温州一带都受会稽(今绍兴一带)的行政管辖,其语言还受“管理”。

当闽语与吴语分别独立时,吴语才算真正形成独立方言。那么吴语从江东方言中独立出来,则应在南朝以降。吴语形成的下限应该至少不晚于唐,而其祖语上限可以追溯到汉以至东楚时代。

战乱可造成方言迁徙,安定则可使方言巩固。材料表明,瓯语发端在汉末东吴,在唐代开始有了雏形,至北宋已相当成熟,到了南宋则很有特色了。

这一点,可以在著名字书《六书故》与南戏作品等文献中找到佐证。

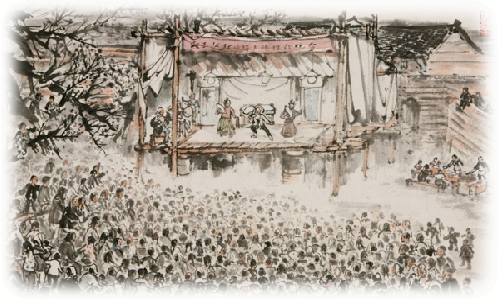

当然,瑞安还是南戏的发源地,传留的南戏作品如《张协状元》、《琵琶记》、《荆钗记》等剧作中都含有不少瑞安方言。由于南戏对元剧及元明小说的影响深远,不少学者如王季思、钱南扬等在注释考证这些作品时都大量引用瓯语及瑞安方言。