鲍垟村

塘下最“迷你”村 仅五六个足球场大小

上世纪80年代村民年人均收入高达两三千元

■记者 杨微微

它是塘下最东边的一个村,也是塘下最小的村,曾是革命根据地村,在上世纪80年代,它的经济实力位列鲍田辖区前三。然而世事难料,1994年的17号台风给这个村造成严重的损失,许多村民外迁,现在这个村正计划发展现代农业。

这个村就是鲍垟村,一个靠近滨海大道,置身在鲍田上万亩农田中的小村庄。

上世纪80年代的“有钱”村

“鲍垟”二字,从字面理解,即鲍田的“下垟”,且“垟”字即田地的意思,因此说起鲍垟村,极容易让人形象地记住这个村名。

实际上,鲍垟村就是一个被农田包围着的村庄。放眼望去,一片农田里唯一集中的建筑群,那就是鲍垟村村民的房子。鲍垟村除去农田外,占地面积约四万平方米,相当于五六个足球场大小,是塘下最“迷你”的村。

鲍垟发展起步早,在改革开放初期,村里逐渐办起了集体企业,在上世纪80年代,鲍垟村有塑料厂、标准件厂、织带厂,当年村里的劳动力几乎都在厂里干活,人均收入远远超过其他村。

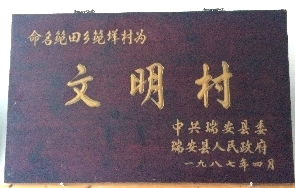

“上世纪80年代,村里有集体企业,还有不少村民已经外出经商,或做推销员,当时年人均收入两三千元,也是这时候开始,有些人在塘下买房子。”鲍垟村村委会主任施正铎说,鲍垟村农田少,又赶上改革开放,很多村民外出经商,不仅自己赚了钱,还带动了村里的集体企业。那时的鲍垟村民有钱,村集体经济实力也强,1984年左右,村里出资10来万元修建一条宽3米、长近3公里的水泥路,从鲍垟村直通鲍六,这对当时一个村来讲,实属不易。“修这条路都是村民自己出力,不计工钱参与建设。”今年64岁的村民林炳春回忆,当时鲍垟不仅修了路,还在村里修建了一座水塔,并装有净水设备,解决全村村民吃水的问题。施正铎说,鲍垟村村小田少,只有5个生产小队。改革开放后,鲍垟村靠这几个集体企业,经济实力排名鲍田辖区前三。1987年4月,鲍垟村还被当时的瑞安县命名为文明村,牌匾至今还悬挂在村办公楼内。然而到上世纪90年代,集体企业难以进一步发展起来,加上村民均往外经商,村经济排名逐渐从前列往下掉。

1994年遭遇17号台风损失严重

真正造成鲍垟村严重损失的,还是1994年的17号台风。当时17号台风在梅头(今海城)登陆时,正值农历七月十五大潮,遭遇强风、暴雨、大潮“三碰头”,位置低洼的鲍垟村几乎全村都“泡”在水里。“当时村里都是两三层楼的落地房,大潮时节,当晚水位突然上升,村民只能往楼上搬,最高水位有2米多,快到二楼地板。”鲍垟村驻村干部宋明华介绍,当时到鲍垟村查看灾情都是开着船去,多数房屋被台风刮倒。至今,每年的台风来临,鲍垟村村“两委”成员和驻村干部都动员村民转移到安全地带,不要住在村里。17号台风过后,多数鲍垟村村民搬迁出去,有搬到塘下镇上或者其他村的。“有10来户住到现在的东洲村,还有些直接搬到外地去,比如杭州、上海。”施正铎说,鲍垟村原本户数就少,新中国成立时不到100户,到上世纪80年代人口增加了一些,台风过后搬迁出去的村民将户口也迁了出去,如今鲍垟村只有122户,人口仅有500多,新居民400多人。

如今住在村里的多数是新居民

从塘梅路出发,沿着村民指引的田间道路,记者来到这个毗邻滨海大道的村庄内。虽然村里住的本地人仅二三十人,但是村子并不冷清,来往货车众多,村内传出的都是机器加工声。“现在村里本地人不多,住在这儿的都是老头老太,大部分是在附件工厂上班的外地人。”来自安徽的新居民王明爱说,他来鲍垟村3年多了,老板租了鲍垟村这里的厂房,大部分工人吃住都在村内。据王明爱说,村里除工人外,还有不少种菜、种粮户,这些承包者都不是鲍垟本村人,有些来自外省,有些是瑞安周边县市的人。记者在村里逛了一圈,不大的村子,均以老式落地房为主,而房内均有机械设备,都在做一些加工活。

滨海大道通车后,让鲍垟村与外面的联系方便了很多,但连接鲍垟村与滨海大道的路还都是泥路。

“村里一直在争取修路,但是本地村民太少,村集体收入几乎没有,这也让我们很为难,甚至在台风天,鲍垟村连一个避灾点都没有。”施正铎说,下步计划动员村民,尽量将村内的道路修缮好,让居住在村内的村民能够“清爽地”进出。

化劣势为优势,计划发展现代农业

虽然鲍垟村的现状并不理想,但是谁不想自己的家乡发展得越来越好呢?近些年,鲍垟村村“两委”、热心村民一直在为鲍垟的未来发展做努力。

“我们计划化劣势为优势,发展现代休闲观光农业,在地理位置上没有哪个村比我们更有优势了。”施正铎说,鲍垟周边都是良田,如果在不同季节种上不同的花卉,花开季节也可以吸引游客来参观,对村庄的发展和村民的收入都有帮助。如发展类似雅林现代农业园的项目,鲍垟村也有自己的优势,畅通的滨海大道就能为其带来不少游客。

目前,村“两委”成员期望鲍垟村通往外界的道路能尽快修建,让更多人走进鲍垟,了解鲍垟。如今村里正在建设村级截污纳管工程,届时将进一步改善全村的环境卫生,为未来的发展打好基础。