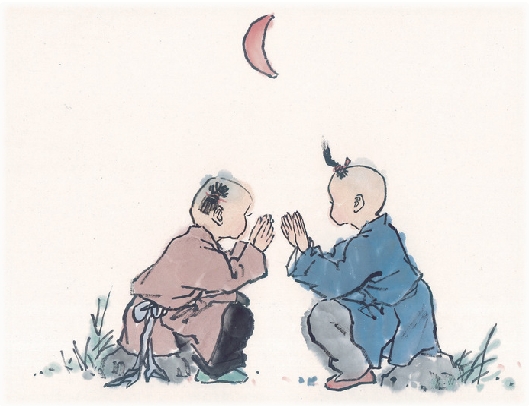

“文讲”严正色,“土讲”讲趣笑

恁眙苦!待你讲严正色罢,你还只当是讲搅调

■记者 林 晓

上一期,我们在“瑞安方言系列”之《“蚂蚁”有文化,“蚊虫”是英雄,“密更更”是个另类 瑞安话白读法很有意思》中讲到,“蚊虫”瑞安话的读音为什么是“门虫”呢?这是因为文白异读的多种读法而产生的误解。

“蚊虫”的白读法代表本土元素,是抗拒共同语(文读法)同化的一个英雄。“蚊虫”之外,蚂蚁的“蚁”字也有文白异读。“蚁”字的文读法为“议”,白读法的读音为“虎咬啊”,是个古音。

此外,我们还讲到在瑞安童谣《懒汉歌》中,很多字、词有文白异读,白读法就是瑞安的方言土音。

这一期,我们继续关注瑞安话的文白异读。

童谣《懒汉歌》有多个版本

上一期,《“蚂蚁”有文化,“蚊虫”是英雄,“密更更”是个另类 瑞安话白读法很有意思》文章刊登以后,读者反映比较“强烈”。有人说这个题目有意思,也有人说文章写得“另类”,看文字有几处不懂,令人误解。后来,我们又专门与读者电话沟通,讲起了“门虫”和“虎咬啊”,大家才恍然大悟,说“哦!是恁个啊”。

据几位读者反馈来的消息说,瑞安童谣《懒汉歌》的版本有好几个。我们将这些反馈信息整理了一下,先说一下读者提供来的《懒汉歌》。

版本一:“天光露水白洋洋,宁可日昼晒太阳。日昼太阳上晒落,宁可黄昏夹暗摸。黄昏蚊虫嗯啊啊,宁可明朝天光起五更。”

版本二:“天光露水白洋洋,宁可日昼晒太阳。日昼太阳上晒落,宁可黄昏夹暗摸。黄昏蚊虫叫标标,宁可明朝天光起五更。”

版本三:“天光露水白洋洋,不如日昼晒太阳。日昼太阳热烫烫,不如黄昏暗蒙蒙。黄昏蚊虫叫唉唉,不如明朝起五更。”

版本四:“天光露水白蒙蒙,等等日昼日头红。日昼日头猛蒸蒸,等等黄昏开夜工。黄昏蚊子千千万,不如明天起五更。”

也就是说,《懒汉歌》至少有四五个版本,版本之多,让人想不到。其中有相似之处,也有不同。那么,有没有可能指出其中的正误来呢?

“任可”、“宁可”和“不如”

前两个版本中,都写为“宁可”,是情愿的意思,用瑞安话读起来也较顺口。瑞安话中的同音训读字(读音)为“认家”。在《温州方言词典》中写为“任可”。例句:任可(读为“认家”)带路走,我阿不趁车。

“任”有安排(加派任务、授以官职等)、任由之意。瑞安话中同音训读字为“认”、“罪”。用法有:官任(认)起;你任(认)渠;任(罪)你;任(罪)你先;任(罪)你死活……

按以上这种说法,“任可”比“宁可”出现在童谣中意义更符合,读音也符合,更有道理。在《懒汉歌》这则童谣中,表示让步关系,相当于“纵使”、“即使”。所以,应该为“天光露水白洋洋,任可日昼晒太阳”才对。

版本三、版本四中,则被改为“不如”,就感觉不对了。瑞安人在比较两件事物时,多用“任可”,基本没听到讲“不如”。

例句:“你该个鱼儿恁贵啊?我任可走渠拉买”,没有人会说“不如走渠拉买”。

在这里,“不如”是靠近普通话的讲法,向文读法靠近,模仿北方话的讲法。

在版本四中,“日头猛蒸蒸……黄昏蚊子千千万……”就更不对了,听上去,根本不像是瑞安话,倒有些像北方的童谣了。

当然,还要回到我们文白异读中来。“任”的文读法音似“赠”,如任务、任劳任怨。白读法有两种,一为“认”,如任可;二为“银”,如姓氏的读法。

因此,从白读法来讲,在这首童谣中,“任可”比“宁可”更符合。

“黄昏蚊虫密更更”一句话连起来的读音似“闲婚门虫密怪怪”,“密更更”三个字最有意趣。有学者专家认为,“密更更”这种词语是侗台语的语序,这种特殊的语序也可能是古代百越语遗留下来的。

当然,在版本三、四中,“蚊虫叫唉唉”和“蚊子千千万”是没有侗台语语序传承的。

在“密更更”中,我们也许可以推测,古代百越人在学习汉语的时候,保留了百越语中这种特殊的语序。

土讲最好,文讲冇味道

如果我们抛却逐字逐句的“咬文嚼字”,细细观察这几个版本的不同之处,不难发现,这首童谣改变最大的地方是,文白异读被抛弃,白读法在减少。

童谣被普通话(官话)侵入,成了看起来颇为“洋气”的“文讲”(指文读法和普通话夹杂)版本了。

事实上,由于古代知识分子崇拜中原文化,并认同标准语的地位,方言区在传承教学中采用模仿标准语的读音,或用接近标准语的方言音作为读书音,并和口语音相映形成方言、文白不同层次。

这一点,在古代尤其突出。比如旧时没文化人的方言“土讲”,被知识分子所讥笑,所以,白读法较多的“土讲”,就渐渐“自卑”起来,向文读法靠拢。

另一方面,旧知识分子多不会写方言正字,文读法或用普通话夹杂的语言更适合文字的表达。这样一来,知识分子一旦将方言“落实”到文字记录上时,方言很快被更改,变成了官方语言。

因此,有识之士曾有这样的话“土讲最好,文讲冇味道”,来表示对白读法的尊重。

土讲、文讲没有雅俗之分

白读法和文读法本身没有雅俗之分,和个人的文化修养也没关系。有人认为多讲文读法,会“文讲”就是雅举,“土讲”的人,就是俗人,这是不对的。

在以农为本的思想下,重农轻商在封建社会保持着其一惯性地位,因而,以谋利为主的商业活动,自古就被视为俗举。唐代科举考试中,商家子弟跟市井之徒一样,连参加的资格都没有。

重雅轻俗的雅俗之辩,在古代中国,有着悠久的历史。但是,什么样的是雅,什么样的才是俗?从来没有一个一成不变的标准,不同的时代,不同的地位,不同的身份,甚至不同的人物,都会有不同的雅俗观。

在方言方面,每一块方言土地都经过融合的浪潮,文白层次较多的方言更应该是多次的不同方向的浪潮造就的。

在人口的多次迁移中,瑞安话曾加入官方的“文讲”,也曾加入异乡的“土讲”。小的浪潮来自地区性的通语,或者是民族共同语的变体,所谓“官话乡音”。大的浪潮可能来自人口大迁徙,远如太伯迁徙吴越,近如福建闽人进入瑞安。

有学者认为,也可以借用“波浪理论”的比喻。关系疏远的语言如同高差悬殊的岩岸与海水,即使惊涛拍岸,岩石上也只能留下有限的水渍,千百年也许才能蚀掉有限的陆地,这就是少数相互借词的产生。

而或地壳沉浮,高岸为谷成沧海,深谷为陵变桑田,即是一种语言胜利的图像。关系密切的语言则如同海水和平缓的沙岸,潮汐时至,几十里一片汪洋,间或露有参差的“底层”,海水回落,也会留有片片的水洼。潮起潮落,都是真正融合的景象。

所以,面对“严正色”的文读法,和“讲搅调(或讲趣笑)”的白读法,我们可以认为,大俗即大雅,大雅即大俗。“严正色”和“讲搅调(或讲趣笑)”不存在雅俗之别,并无明确界限。