抗倭戍居海安所 文化教员勇就义

竺氏在瑞安历史上留下的浩然正气

瑞安竺姓始祖竺士云作为抗倭“十二行姓”将士之一,为守城尽责,留居海安。600多年后,其后裔始寻踪至浙东奉化认祖归宗。清有竺氏“父子均贡入国子监”,民国有武工队文化教员竺忠定英勇就义,为瑞中最年轻英烈。

抗倭“十二行姓”将士留居海安

瑞安竺姓的始祖名士云,海安的《竺氏宗谱》写道:“自明洪武间系倭寇扰境,奉檄按兵驻扎海安,挈眷而居。”

此关联海安筑城和一段惊心动魄的历史。明洪武十九年(1386),因倭寇(一般说法为日本海盗,但普遍认为明初的所谓倭寇为日本九州、四国等地的正规日军,打着报元朝东征之仇的旗号)为患,侵扰我国东南沿海一带。明太祖朱元璋把已告老还乡的信国公汤和召回,在江浙沿海设卫所城59座。据《明史》记载,“选丁壮三万五千人筑之”,一年后,59座卫所筑成,“浙东民四丁以上者,户取一丁戍之,凡得五万八千七百余人。”

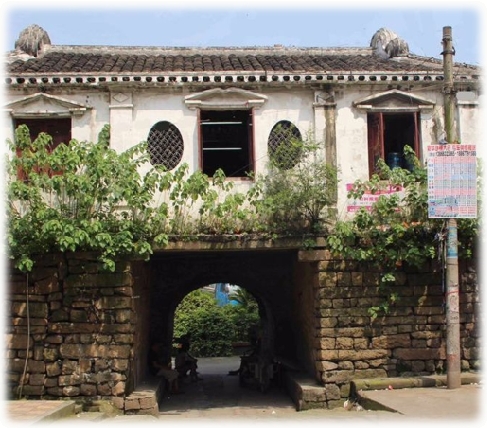

就是在这一年,原本三面环山、一面靠海,易守难攻的海安小村落,成为了江浙沿海国防线上的一个据点。据有关资料记载,海安城墙用块石垒筑,高2丈5尺,周长600丈,城内东至西、南至北各160丈。东南西北各设城门一座:东宾阳门、南镇海门、西永胜门、北钟仁门。

瑞安竺姓先祖竺士云就是浙东被抽丁兵的5万多人之一,在明洪武二十七年(1394)“奉檄驻扎海安,挈眷而居”。据记载,这一年,宁波卫左所千户崔寅率军1000人到海安所屯扎。这一千名带着家眷来的士兵,在寇患时披甲作战,患息时开荒种地,大都成了海安的居民。现在海安流传普遍的说法,抗倭将士留下的后裔有“十二行姓”,分别是:钱、林、蒋、王、周、吴、范、任、竺、陈、陆、史等12姓。据竺氏后裔竺湜介绍说,抗倭胜利后还在南门特建广霖庙,并定清明前一日为抗倭胜利纪念日,民众抬着带兵官崔寅的塑像游行。在广霖庙大门前还有一副对联云:“度地民众除倭寇,神齐建手立奇功”。广霖庙在抗日战争期间被地方绅士毁掉。

有关海安千户所抗倭的记载,最大的战役发生于明嘉靖二十七年(1558)四月初五,“倭寇800余人攻海安所”,海安所的4个大门紧闭,每一城门各有4个炮台,炮台可装众多小石块,4炮齐鸣,万石齐发,势如破竹;加上军民凭借城墙地势,居高临下,纷纷扛起巨石砸下,直打得围城而攻的倭寇丢盔弃甲、哭爹叫娘,死伤颇多。

从这阵势看来,其倭寇也非一般的日本海盗。不过此役,距最早一批守城的“十二行姓”将士,已过去100多年,他们早已长眠在海安地下。海安《竺氏宗谱》也没有关于其先祖竺士云更多的记载,他只是作为那场历史5万多人之一,尽了一个兵士的职责保国卫民,留在了海安,繁衍子孙。只有海安竺宅山下一块来自明朝的墓碑上还清晰地刻着:“始迁海安所祖士云竺公之墓”。

浙东五百里寻踪 认祖归宗

清朝乾隆年间,瑞安竺氏传到第十二代,出了一个名叫竺有斐的拔贡,发现竺氏尚无族谱,于是他开始搜集历代坟墓、生卒忌、婚嫁等资料纂修宗谱,但已事隔300多年,许多事迹失考,只从第9世开始记载。

《竺氏宗谱》载有一篇竺有斐撰的《显考卜三公于康熙五十八年为本族建祠之费弁言》相当有趣,其中说到是在明时于一百巷内买得赵氏房屋五间作为宗祠。康熙辛巳春,众议每房筹银生息为重建祠宇,资本经今集资一百。“本族不许借贷,奈法立弊生,族中积欠者甚多。宽议将田产抵作本利,每亩价银六两,租谷一百五十斛,分作二季交清。有谷者秤谷,无谷者照价折银。着人轮流征租收管,不许侵欺颗粒,不许徇情毫末,银谷两项或宜生放,必须会众妥议,不得私相授受。嗣后各宜放出良心,使神主有所凭依,方可为竺氏之子孙乎。”

由此看来,到康熙时的竺氏还相当穷困,用“筹银生息”的办法重建宗祠,还“积欠者甚多”,有的以田产、租谷抵押。

竺氏后人竺胜忠说,海安竺氏至今已繁衍有22世,分散各地,计有184户、798人。但竺氏后裔却一直不知道其作为“十二行姓”之一抗倭将士始祖竺士云到底来自浙东哪里?直到2009年,竺氏后裔竺湜、竺濂、竺守镇三人,终于根据竺有斐在族谱提到的前竺、后竺和大埠竺等地名,前往宁波奉化寻踪。据说,奉化境内有竺姓11300多人,分布在万竹、董村、溪口、江口等地。他们终于在奉化董村民国二年(1913)修编的谱志“后宅派九世图”和“源流迁派叙略”中查得:“云—居温州府海安所”和“十六世后宅派——讳云,徙居温州府海安所”,以使事隔600多年的海安竺氏寻到了祖根。同时,他们在“后宅派九世图”还查到“明士云公之弟隆同居海安所”,但此人在双方谱上都查无记载。

族谱的伟大就是让每一个无论高贵或卑微的人,都归位在宗族的生命之树中间。这个曾经迁居海安所却双方都无记载的人,亦让寻踪的竺氏后裔耿耿于怀。

溯源伯夷叔齐 竺为竹下二贤

海安竺氏归宗于奉化董村竺氏之后,其后裔竺胜忠、竺湜作进一步考证,奉化董村竺氏一世祖竺中立原籍山东东莞(今莒县),生于北宋开宝九年(976),登进士第,仕江西吉安承,后告老还乡,游天台、古剡,慕石鼓之胜迹,遂安家灵鹅。生三子,长子肃仍居灵鹅,次子严迁居奉化泉口,三子重迁居上虞牛埠。

再往上寻找,竺氏源于竹姓。据《名贤氏族言行类稿》记载:“孤竹君,姜姓,殷汤封之辽西,令支至伯夷、叔齐,子孙以竹为氏。”

话说夏禹在世之时,曾封炎帝的后裔在台(今辽宁朝阳市一带),称墨台氏;到了商汤时,又将墨台氏改封在孤竹(今河北卢龙南)。商末,孤竹国君名初,字子朝。子朝生有3个儿子,他觉得小儿子智(字公达)比较能干,便欲立他为国君继承人。子朝死后,公达认为哥哥允(字公信)是长子,君位应当由哥哥继承,自己继位是有违祖制。而公信则认为不能违背父命,坚决不接受。两人让来让去,最后干脆一道离国出走。兄弟二人出走之后,国人便立中子文(字公高)为君,后来以国名命氏,便是竹姓。

这位大哥的谧号就是伯夷,而小弟即叔齐。伯夷、叔齐离国之后,在各地流浪了一阵。他们听说西伯昌是位尊老爱幼的仁君,便去投奔西伯昌。后来姬发伐纣,他们认为这是犯上作乱,以臣代君,反对并阻拦武王发兵。武王克商后,他们表示不吃乱臣贼子的粮食,不食周粟,跑到首阳山(今山西永济县西南)中,采摘薇菜充饥。后来又有人告诉他们,首阳山也是周室之地,于是他俩就连薇菜也不摘了,直至饿死。到了东汉年间,枞阳侯竹晏认为本姓原出于伯夷、叔齐二贤,就在“竹”字下加了个“二”字,改成竺氏了。

伯夷、叔齐互让做一国之君,及至离国出走,最终饿死荒山,这竺氏源头恐怕最为惊世骇俗。

瑞中最年轻英烈 壮烈就义

民国《瑞安县志稿·选举门》载有:康熙三十七年(1698),有竺姓,名世长,选贡;4年后,康熙四十一年(1702),其子名有斐,字虚中,拔贡;父子均贡入国子监。原城关竺姓,名旦,字雅周,“安固十老”之一,民国元年(1911)当选浙江第一届省议会议员、第一届县议会议员。

可见,作为抗倭“十二行姓”后裔的小姓竺氏,渐渐进入瑞安历史。到了近代,则有竺忠定英烈如一颗耀眼的流星闪过夜空,为竺氏添上浓重的一笔。

在瑞中籀园东首最高处,辟有约100平方米的英烈园,那里镌刻着林去病等10位英烈的花岗岩浮雕,其中就包括瑞中最年轻的英烈竺忠定。

竺忠定(1924—1942),原籍舟山定海,出生于一户清贫家庭,13岁时随父母迁居瑞安虹桥路。1936年以公费第一名的成绩考入瑞中,在校连任班长,曾任校学生自治会主席,思想进步,是学校抗日宣传队的骨干。“七七事变”后的第40天,竺忠定就刊出手写本《汗血》杂志,进行抗日救亡宣传。1939年加入中国共产党,曾任中共城区工作委员会宣传科长。1940年初,国民党县长吕律承受上头旨意,下令解散抗日宣传队,并责令学校当局开除竺忠定学籍。

竺忠定的身份暴露后,经浙南地下党组织批准,投奔平阳县武工队。竺忠定的眼睛高度近视,戴着一副900度的眼镜,最怕走夜路。一天夜里,他随军走了30里逶迤曲折的山路,摔跤竟21次,人家戏称他为摔跤大王。因此组织上决定,竺忠定留在浙闽边区根据地,专教武工队和农民学文化。

竺忠定夜间给武工队上课的教材,都是自己编写的。山间没有油灯,战友砍来松树,剖来含脂的松木,堆在课堂里烧起火来。

1942年2月26日,竺忠定不幸被捕,3月7日,被押解到平阳腾蛟。临刑前,竺忠定脱下身上衣裳,送给农友,换上自己的旧棉衣,笑着说:“这件衣裳崭新,毙个洞可惜,我还是穿上旧棉衣舒适。”农友们听完他的话,泪如雨下,他却振臂高呼“共产党是救国救民的好党!”“大家联合起来,打倒国民党反动派!”大义凛然,壮烈牺牲,时年仅18岁。

[相关链接]

竺姓另有一源头于古印度,属于外来姓氏。据《姓苑》和《汉书·西域传》等记载,古代印度称天竺国,有天竺僧人来中国传教,以国名“竺”为姓。竺姓在宋版《百家姓》中排序为第402位,据我市2012年7月人口统计,有竺姓482人,排位第127位。