采薇林泉间 遗志三百年

温州历史名人林增志墓修复完毕,后人祭拜慰先贤

■首席记者 缪星象

6月2日,泰顺县司前镇峰门社区石柱村泥泞的山道上,来了上百位访客。顶着淋漓大雨,跨过羊肠小道,在一片群山环抱之地,他们才停下了脚步。

这里是瑞安明末清初抗清义士、南明隆武政权文渊阁大学士林增志的坟冢,前来祭奠的都是瑞安林氏后裔。300多年前,明清鼎革,林增志义不仕清出家为僧,消失于莽莽山林之中。他最后的行踪,一直是谜。直到2015年1月,这座墓葬被人发现,谜底得以揭晓。经过一年多的修缮,墓葬恢复原状,瑞安林氏后人立即赶往泰顺,慎终追远,缅怀先人。

南明尚书不仕清 隐迹山林无踪影

林增志(1593~1667),字任先,一字可任,号让庵,自署此山道人,明代瑞安县人,世居虹桥大隐庐。年轻时事母甚孝,闻名于乡。明崇祯元年(1628)会试夺魁,高中进士,初任湖北蒲圻县县令。此后,仕途顺利,历任翰林院编修、东宫讲读经筵讲官、会试同考官、右春坊兼侍讲学士、詹事府少詹事。

明崇祯十七年(公元1644年),李自成攻入北京,继而吴三桂引清兵入关。林增志南归金陵,与史可法共图国事。顺治二年(1645)闰六月,明朝藩王朱聿键在福州登基称帝,建号隆武。林增志应隆武帝所召,参加反清复明大业。他追随隆武帝镇守建宁府,移师守御延平府,署理工部尚书,后晋升文渊阁大学士、礼部尚书。顺治三年(1646)八月,隆武帝死难,林增志出奔福建沙县,至吕峰山出家,改名行帜。稍后,清朝强行征召林增志,迫于无奈,他穿着僧服就征,以示义不仕清的决心,清廷只得将他放回。

根据嘉庆《瑞安志》记载:林增志出家后,住温州密印寺(俗呼头陀寺),曾出游宁波四明山。《温州府志》还记载,林增志“入四明山中,不知所终”。

林增志是明代瑞安籍高官和温州历史名人,作为坚贞不屈的抗清义士,一直备受后人景仰。10年前,瑞安城南林氏一族计划重修族谱,林增志墓的下落不仅是历史研究者的疑惑,也是林氏族人难解的心结。

真假墓地成谜团 家族传说揭真相

“我们林氏一族自北宋宣和年间始祖元章公开始,至今已绵延32代,三万多人,林增志是第17代。”瑞安城南桂林林氏宗亲理事会会长林锦年说,数年来,他们四处寻访林增志墓地的下落,主要的焦点就落在泰顺,这与林增志后裔的家族传说有关。

今年71岁的林银贵是林增志的后人。“以前市心街东头就有林增志的祠堂,从小我就和兄弟姐妹在祠堂里长大。”林银贵说,“家里对外都说增志公的墓地在丽岙,但我们从未到那里祭祀,因为那个墓地是假的。”

泰顺县地方志办公室副主任陶汉心是解开“真假林公墓”谜团的人,此前他曾遍查古籍,在清代学者徐鼒所著编年体南明史书《小腆纪传》中发现以下记载:隆武帝抗清失败后,林增志出家为僧,曾住温州头陀寺。某天,一名陌生的僧人前来受戒。林增志询问他生平有无杀过人,不料那僧人竟说,“年轻时追随李自成起义,曾亲手刺杀过明朝某官员。”林增志勃然大怒,举起手中锡杖,当场将那僧人打死。林增志于是潜逃泰顺山中,开山辟田,建造“香林寺”,并隐居于此,自称让庵和尚。死后,墓葬于香林寺对面山。在泰顺地方志《分疆录》中提到林增志在明朝覆亡后隐居泰顺,死后葬在香林寺对面山上。

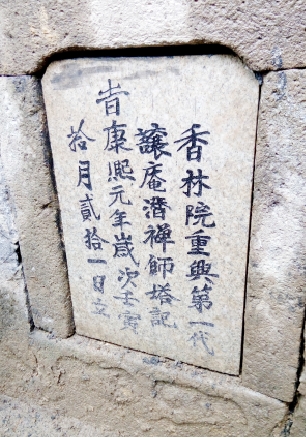

陶汉心说,2015年1月2日,他和泰顺乡土文化工作者陈圣格一起,来到峰门社区香林寺旧址附近,当地村民传说,这里曾有一位瑞安状元在明朝灭亡后不愿当清朝的官,带着两名武士在此出家为僧,死后就葬在这里。传说虽然有些出入,但淘汉心和陈圣格在这里发现了一座被破坏严重的明代坟墓,在墓道里,他们找到了一块刻有铭文的墓碣。上面有“讓庵”及“康熙”的“康”字迹。“讓庵”正是林增志的法号,而他去世正是在康熙初年。

修复墓地慰先贤 两地情谊再绵延

发现林增志墓地的消息公布后,瑞安林氏后裔立即来到泰顺,并出资修复林增志墓地。经过一年的保护、修缮工作,此墓得以恢复原貌。6月2日,数百位瑞安林氏族人来到这里祭扫,并邀请了陶汉心和泰顺县博物馆党支部书记张俊共同见证这一历史时刻。

据张俊介绍,经过调查,林增志墓为泰顺当地少有的明代特色墓葬,具有较大的历史和人文考鉴价值。由于年代久远,墓葬发现时破坏严重,但主体石料没有丢失,修缮也是使用原材料恢复原貌,修旧如旧,保留了其历史研究价值。目前泰顺当地正在申请将该墓葬列为县级文物保护单位。

山雨淋淋,清泉淙淙,林增志的墓地位于群山环抱之中。时值暮春,雨如层烟,飘荡在群山叠翠之间。想来,林增志暮年徜徉在山水林泉之间,或许可以暂时忘却功名利禄。从位极人臣到遁入空门,作为一名中国传统士大夫,坚守采薇之志,其精神历来为后世传颂。

林增志墓在何处的谜团得以解开,但当年他为何来到泰顺,仍令人感到疑惑。不过,当天祭扫结束之后,林氏族人又宴请泰顺当地董氏后裔,让这个疑惑冰消瓦解。

原来,据《分疆录》记载,泰顺明末名士董应科,是林增志的好友,两人意气相投。董应科(1606~1671),世称“董龙溪”,素来为乡民排难解纷,乐善好施,在当地享有盛誉。明朝灭亡后,他曾“坐卧一小楼者二十余年”,“不与世事,服旧衣冠以终”。据孙衣言《瓯海轶闻》记载,林增志出家后的诗作(即《让庵遗诗》)由董家收藏。当地董氏也世代相传,林增志避难泰顺后,董姓一族予以接济,帮助其建立香林寺,并对外保守秘密。

“增志公墓的发现,让我们瑞安林家和泰顺董家得以延续数百年的情谊。”林锦年说,这段佳话今后还将继续绵延下去。