武汉:不见长江天际流

■张学庐

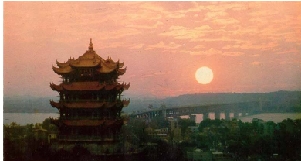

要看武汉,最好的视点当然是黄鹤楼。我游览黄鹤楼公园,登黄鹤楼,本来是想感谢它,是它让我早早领略了唐诗之美。但是,当我登上黄鹤楼,却不由得赞叹武汉城市的壮阔和大气了!

以黄鹤楼为中心,向四周眺望。眼前是高楼大厦,高耸入云。穿过高楼的丛林,视线之中还是大厦,视线尽头还是大厦。只是由于距离不同,显现了山水画般的层次感。还好,有宽阔的大江,才不至于让视野过于逼仄。武汉长江大桥早年就赢得名声,直架南北,不时有列车呼啸而过。新造的鹦鹉洲大桥更加壮观,橘色主梁横跨江面,主缆形成的弧线和无数悬索构成两把相对而立的美丽竖琴,弹奏着江城的旋律。一代伟人描绘的“一桥飞架南北,天堑变通途”的美好愿景,不仅早已实现,而且不断被刷新。

我欣赏大武汉。它从规模的大显示出自信,一种恰到好处的自信,从自信中表达出友好。不像有的特大城市表现出自信的过度——狂妄。

“礼生于有而废于无。故君子富,好行其德。”司马迁说过。武汉的大,给了市民自信,自信给了他们的从容、乐观和友好。推而广之,一个民族、一个国家强大了,也会变得自信,就不必理会别人别有用心地搞什么特别的“仲裁法庭”。

武汉的自信有时也显得非常可爱。就在公园里门口,赫然写着米芾的墨迹“天下江山第一楼”。而其实,这本来米芾是为江苏镇江多景楼而题,镇江与武汉虽然相隔千里,但是黄鹤楼担当得起,而且关键人家镇江也愿意。还有,公园里有一处摩崖石刻,刻有李白的“壮观”二字。当时我就纳闷,李白还在这里题过字?我当即在手机上百度,文章很长,总之,黄鹤楼公园这块气势雄伟、署名“太白”的石刻是从山东济宁城的南楼上摹刻而来。但是李白毕竟到过黄鹤楼的,还写过诗。武汉,我挺你!

当我试图细细体会黄鹤楼的唐诗之美时,才发现新的黄鹤楼、新的大武汉已经完成诗意的颠覆和重构。

黄鹤楼上游客众多,人声嘈杂。黄鹤楼再也不是文人雅士宴请、辞别故人的地方。

“孤帆远影碧空尽”,也没有了。长江航运繁忙,两岸港口停泊的都是大轮船,没有了孤帆。“唯见长江天际流”,也没有了。黄鹤楼纵然再高,视线也为高楼阻隔,仅仅看见长江一段,不见长江天际流。

如果硬要在现实时空中寻找《黄鹤楼送孟浩然之广陵》关于一场极富诗意的、两位风流潇洒的诗人的离别,可能会让你失望。

“芳草萋萋鹦鹉洲”呢?没有。

还好,可以看到“晴川历历汉阳树”。江对岸的龟山树木葱茏,在绿树的掩映之中,晴川阁拔地而起,飞檐凌空,神采飞扬。

我坐在黄鹤楼一楼的石槛上,静静等待太阳从城市的边缘缓缓坠落,为的是体味乡关何处。你以为乘坐时速350公里的高铁到武汉,千里只在一瞬间,还会产生那么强烈的乡愁吗?对,没有了。看着黄鹤楼外新的景色,我又想起李白那桩公案。他在一个不恰当的时间登上黄鹤楼,可能也是乡愁袭来,却偏偏已有崔颢题诗,偏偏是李白不擅长的七律,弄得“眼前有景道不得”。我真替李白冤枉。如果是现在,大武汉一定让豪放俊逸的李白大显身手! 因为大武汉已经完成了诗意的重构。

游了黄鹤楼,我填了一首满江红词,就以此作结吧:

九省通衢,登楼望,繁华壮阔。近蓝天,高楼林立,虹桥跨跃。汉水东连扬子港,蛇山北对晴川阁。转眼间,高铁快如飞,穿城郭。 乡关远,真成昨。边尘事,如谋略。赞江山如画,百姓和乐。槛外楚天凭我写,手中彩笔无人搁。纵仙人,重到汉阳游,惊黄鹤。