海葬、花葬、树葬……

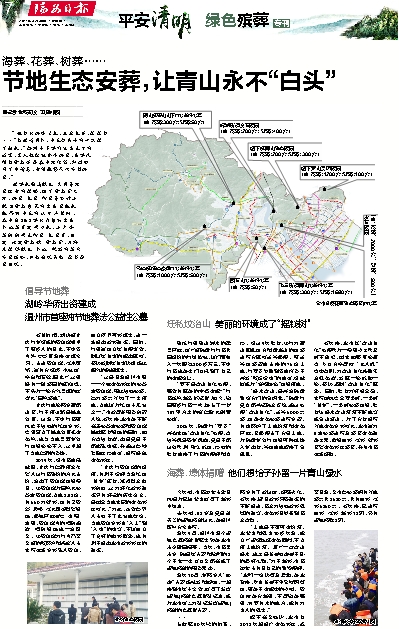

节地生态安葬,让青山永不“白头”

■记者 金邦寅/文 王鹏洲/图

“魂归大海香兰托,春暖花开,缓缓归……”临近清明节,市民徐女士的心又提了起来,“按照十多年前父亲立下的遗嘱,家人想给他办个海葬,去年底便将骨灰寄存在市殡仪馆,然后填写了申请表,希望能够尽快安排海葬。”

近年来随着绿色、文明等殡葬理念的提倡,除了骨灰堂之外,海葬、花葬、树葬等各种不保留骨灰形式的生态葬越来越得到市民的认可和接纳。我市自2012年大力推行生态节地墓区建设以来,不少公墓纷纷设立树葬、花葬区,新建、改建骨灰廊、骨灰堂,为群众提供绿色、节地、低廉的墓穴安葬服务,弘扬移风易俗、厚养薄葬新风。

倡导节地葬

湖岭华侨出资建成

温州市首座纯节地葬法公益性公墓

近段时间,湖岭镇亦垟村新落成的骨灰廊吸引了很多人的目光,不少省内外考察团前来参观学习。走进骨灰廊,花木葱郁,还有大草坪、小池塘、亭台和石凳,阳光下,这里没有一般墓园的压抑感,不失为一处大气美观的江南式“园林墓地”。

亦垟村地处瑞安西部山区,村子周边都是基本农田。以前,不少村民更热衷于传统的私坟安葬,结果侵占了基本农田或生态林,也与当地美丽新农村建设格格不入,这引起了当地华侨的关注。

2014年,经市民政局批准,亦垟村华侨周岩存等人以村民集资的方式出资,启动了骨灰廊建设项目。该骨灰廊为园林式公益性骨灰廊,占地2.63亩,有550对壁葬,建有灵骨塔、牌楼、花式雕塑群等设施,整体环境简洁、肃穆、庄重,骨灰廊内的消防通道、消防设施也一应俱全。该骨灰廊对村内乃至全镇的低保户和残疾人士实行免费安葬先人骨灰,树立厚养薄葬观念,进一步推动殡葬改革。同时,村里还建立红白理事会,制订红白事的活动规模,坚决抵制红白事讲排场比阔气的陈旧观念。

“这是目前温州市唯一一个纯生态葬法的公益性骨灰廊,相比传统公墓,每对墓穴节约了一半用地,占地仅为私坟十几分之一。”市殡管所相关负责人说,近年来,我市在不断完善公益性公墓和骨灰廊基础配套设施的同时,加大宣传力度,动员党员干部率先垂范,并通过各种奖励扶持政策,推行绿色生态葬法。

“亦垟村骨灰廊的投用,有利于缓解当前私坟‘禁新’压力,减轻群众丧葬负担,这对深化殡葬改革具有深远的历史意义,是切合当地实际的生态葬法模式。”对此,社会各界人士给予了充分地肯定,当地骨灰安葬由“入土”到“入室”的转变,不仅树立了良好的丧葬形象,也有利于推动我市殡葬葬法的改革。

迁私坟治山 美丽的环境成了“摇钱树”

依托村里依山傍水的优美环境,塘下镇陈岙村村民共同投资的村游泳池,仅门票收入一年便达200多万元,不少村民也在家门口找到了自己的生活定位。

“要不是青山白化治理,哪会有现在的幸福生活?”村民钱林海告诉记者,如今,他同很多村民一样,住上了一套181平方米的豪华欧式别墅公寓。

2005年,陈岙村“两委”开始实施“青山白化”治理,宣传移风易俗新风尚,党员干部以身作则、带头拆坟,持续的努力换来了村民的理解和支持。经过4年努力,该村对西山脚乱坟岗和岙底山的坟墓进行大规模迁移整理。而迁移坟墓置换出来的75亩土地,村两委争取到省政府关于开发“低丘缓坡”的政策,经批复成为“高档住宅”建设用地。

“绿水青山,是开启陈岙致富大门的金钥匙。”陈岙村党支部书记陈众芳说,通过治理“青山白化”,迁移5000穴墓,建造生态公墓进行安置,有效保护了土地资源和生态环境,又整理出了大量土地,为陈岙新农村建设再跨越注入新动力,移坟换地招来了金凤凰。

近年来,我市将“青山白化”治理作为一项重点工作紧抓不放松,切实加强网格巡查、卡口岗亭管控、“无人机”空中监测,对青山白化采取零容忍态度,发现一处拆除一处,坚决遏制“青山白化”现象。同时,努力打好组合拳,实行堵疏结合两手抓,一手抓“禁新”,一手抓公墓建设,努力让绿水青山源源不断地变成金山银山。为了大力推行节地生态安葬模式,我市还对8座公墓进行老墓区生态改造工程,增设树葬、花葬、壁葬区等生态葬法墓区,并向市民免费提供。

海葬、遗体捐赠 他们想给子孙留一片青山绿水

今年初,市民徐女士含着热泪为已故父亲填写了海葬申请表。

去年初,93岁老党员彭秀兰的遗体捐献仪式,在温州医科大学举行。

前年4月,温州市首个遗体志愿捐献者纪念碑在我市永泰陵园揭幕。当年,市民吴永安、陈锦红夫妻和他们的3个子女一家五口全部完成了遗体捐献的相关程序。

前年10月,新瑞安人“80后”夫妻杨桃发和颜艳,一起来到市红十字会,填写了器官(遗体)捐献志愿者登记表,成为我市第二对登记器官(遗体)捐献的志愿者夫妻。

……

上世纪90年代的时候,瑞安有了殡仪馆,提倡火化。近年来,随着殡葬习俗改革的不断推进,民众对传统殡葬思想的改变,生态葬日渐受到民众青睐。

“土地是不可再生资源。我父亲和母亲10多年前,就立下遗嘱选择生态回归,不占用土地资源。留下一片青山绿水,也正是长辈给后辈子孙的最好礼物。”对于海葬,市民徐女士有着自己的独特理解,“我们一直讲尊老爱幼,在我看来,孝敬长辈不单靠清明祭坟,更在于生活中的点滴。骨灰撒在大海里,不管他在哪里,只要有水的地方,就有对亲人的思念。”

据不完全统计,我市自2012年起推广生态葬法,截至目前,全市各公墓拥有节地墓穴共3530穴,共有树葬、花葬5250穴。近年来,已进行树葬、花葬、海葬13例,另有遗体捐赠3例。