文化为犁,打造诗画家园

——我市乡村文化引领乡村振兴纪实

■首席记者 严小章/文

记者 庄颖昶 陈立波/图

开犁师傅身穿蓑衣,牵着戴着大红花的耕牛,在田间开犁。开犁是一项传统农事习俗,林川镇5个村庄日前抱团联办开犁节活动,吸引近万名游客前来旅游观光,重温农耕文化,体验农耕生活。

开犁节不仅传承了传统的开犁活动,还融入了特色鲜明的农村体验活动。

乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。乡村文化就是这个魂。近年来,我市树立“产村人融合”理念,不断保护开发乡村文化的“富矿”,把乡村文化融入到乡村建设、乡村文明、乡村治理中,推进规划美、环境美、人文美、风尚美、秩序美,努力实现乡村振兴。

发展乡村物态文化 促进产业兴旺

在2008年北京奥运会开幕式上,数百名演员向世界展示了活字印刷术,延绵起伏的方块字模在转瞬间翻转变幻,惊艳了世界。

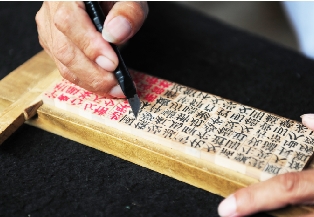

如今,在平阳坑镇东源村,依然活跃着一批谱师,他们就用木活字印刷术制作族谱。王超辉是中国木活字印刷非物质文化遗产国家级传承人,眼前的一个小木框里,密密麻麻摆放着一厘米见方的小棠梨木块,每个木块上反写刻着一个老宋体汉字,他一手执文稿,另一手快速、准确地拣出字模,放入空字盘里排版……

2010年,以瑞安东源木活字印刷术为主体的“中国活字印刷术”被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。我市启动了东源木活字非遗文化创意园项目,打造国内首家以中国木活字印刷展示馆为核心,集展示和体验为一体的文化旅游观光园。“我们想利用东源木活字印刷术,打造‘文化+旅游’产品,发展壮大村集体经济,振兴乡村,并辐射周边各村。”平阳坑镇党委书记戴安丰说。

传承,让文化走得更深远;创新,让文化来得更丰富。毕昇文化发展有限公司董事长朱寿淼充分发挥温商敢想敢做的精神,通过连锁加盟的方式拓展,在瑞安和上海、黑龙江、江西、安徽等地,开出了10多家毕昇活字印刷体验馆。这些体验馆或进驻当地博物馆,或开进古街河坊。

一部电视剧“温州一家人”火了瑞安均路村,体现了温商敢闯敢拼的奋斗精神,让均路村几乎名扬全国。走进均路村,小桥流水人家的乡野气息,石木老屋几乎保持着原有的风貌,屋脊层次分明而错落有致,与周围环境自然和谐地融为一体,让人倍感清新宁静。目前,我市正在将均路村以及温州市现存规模较大、保存最为完整的古村落黄林村,申报省级历史文化古村落保护项目。

在传承中创新,在创新中传承。列入第三批国家级非物质文化遗产名录的“蓝夹缬技艺”是中国印染工艺的“活化石”,曾是温州民众婚嫁的必备用品。非遗传承人王河生与其他农户一起组建的马屿镇净水村靛青专业合作社,以蓝夹缬靛青染料炼制技艺为核心,创办蓝夹缬博物馆。此举不但完整地传承了靛青种植、炼制及蓝夹缬产品制作一整套技艺,还利用靛青的根(即南板蓝根)制成农产品,走出了一条传统非遗文化带动特色农业的路子。 (下转第2版)