相机里的光影

■林娇蓉

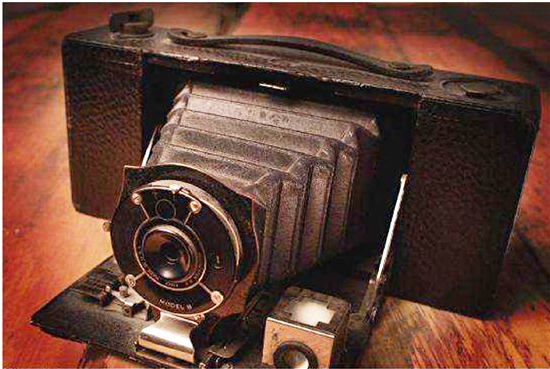

老屋的一隅,一台老式相机与一段旧光阴纠缠在一起。它机身笨重,被大红色的平绒布覆盖着,藏起了四十年的秘密。把红布掀开,拉出长镜头,镜头里堆叠出三条河流:半河、飞云江、塘河。河流汩汩流淌着,像洗印相片的显影液一样,渐渐稀释出清晰的光影。

半河村,是切入画面最远的镜头。那条叫半河的河流,狭窄又悠长,悉悉索索地穿过我的童年和少年时期。为了不种田,父亲瞒着家人学了照相这门手艺。村里四大有本事的青年,一个学会计,一个学镶牙,一个当泥瓦匠,我父亲学照相。父亲学得快,也出师早,早早地,脖子上挂着相机,跟着水袖般的半河东荡西荡,荡到了那条叫飞云江的河流。作为云江儿女,谁都不曾忘记那条遥远而渐渐模糊的“水路”——飞云渡。上世纪七八十年代,洗印彩色照片有专门统一的洗印点,父亲拍好了一卷胶卷,就送去县城的某个洗印店冲洗。我常常吵着跟去,几乎一周往返两次去赶轮船。飞云渡,成了一张永不褪色的旧相片。

轮船埠头人群熙攘,人与人好像筷子插在竹笼里似的前胸贴着后背。人人都学会一种绝活,叫见缝插针。后面人先用手插在人缝里,一使劲,前面人腰部会出现一个缝隙,后面的人头挤进去,深呼吸,再使出生孩子的力气,把身子缩进去。人缝,稍一松懈,就被人挤了进去。瘦子做起来容易,胖子光拼力气,也能推开人墙往前挤。人潮,就像八月十五钱塘江的潮水,劈头盖脸地打来,让你措手不及,拼尽力气,乃至无法呼吸,直到酣畅淋漓。这个时候,一声鸣笛,轮渡闸门一开,人群蜂拥而上,随即珠子一样散落在空旷的通道。父亲紧紧拉着我的手,竭尽全力挤上了船,又挤到舢板上看风景,大有陆游诗句里“俯仰两青空,舟行明镜中;蓬莱定不远,正要一帆风”的气概。

这就是传说中的“赶码头”吧!赶集,是父亲营生里的另一种“赶码头”。每当某地赶集的日期一到,他便提早几天在当地临时租个门面拍照,如潘岱、桐溪、曹村、高楼等地会市,到后来的海安会市,再远一点就是瞿溪会市了。父亲有几年在仙降当时一条很红的街面开照相馆。正月十六那天,照相馆就开始爆棚,一拨一拨的人,兴高采烈地摆出最妖娆的姿势来拍照。摄影师父亲脖子里驾着海鸥照相机,照相的人,站在一张巨大的假景海报前面摆动作。并不是人人都会自己摆姿势,遇到一些动作僵硬的,父亲喊:“看这里,看这里,头抬一点,对对,就这样,微笑,再微笑,就这样,保持,眼睛不要眨,开始!”这样的话一天不知道要喊多少次。因此,那时的照相,很多人都是相似动作。特别是男孩子,一水的郭富城的头,刘德华的笑。一个会市下来,父亲也赚得个盆满钵盈。父亲正是这样起早贪黑、栉风沐雨才有了我们童年优渥的物质生活。

不仅是赶集忙,每到年关,父亲也忙得不亦乐乎,常常忘了年关已至。新旧交替时节,村庄和街市欢腾一片,炊烟袅袅,年味缭绕。爱美的人,赶在过年过节给自己拍张照片,彰显美好生活的一面。因为父亲忙着照相馆的生意,年的味道,在我幼年的心里,留下别样的滋味。

努力的生活,给予我们最丰厚的回报就是不断地搬家。第一次搬家,是在半河村造了新房子,那房子成了村里最气派的二层洋楼。哥姐早早开上了摩托车、骑上了喜爱的自行车。接着,父亲又在小镇上置下了几处房产,带我们离开了水稻田,进了镇上的学校读书。第三次搬家,搬得更远了,我们跟着父亲脖子上的相机,随着纤纤的塘河水,飘荡到了梧田,从此在那生下了根。父亲已不再靠照相营生。照相馆生意早已被婚纱摄影店占领,数码相机取代了老式相机。这时候的父亲,早已走上了从商的道路,与父亲一起学手艺的同伴们,也当起了各个行业的领头羊。飞云江上架起了座座巍峨的桥,飞云渡在历史的罅隙搁浅;老相机,坐在黄昏里生锈。

时光荏苒, 画面切回最近的镜头。夕阳坐在树叶下打盹,和一只猫一样现出暖和的原型。溪流像预约了似的,洒下一串串银铃般的笑声消失在小树林。一架架像激光枪一样的照相器材,一字排开,场面恢弘。这些摆拍人是镶牙的老金伯,学会计的阿朱伯,泥瓦匠老曾伯。一位六十多岁的阿姨,脸上的妆容,如飞云江的夜景般别致。这个阿姨便是我的母亲。父亲正聚精会神地教她拍照。这伙人正在拍摄一组蝶恋花。父亲手里的照相机叫单反,花了几万元购买的,像素高,拍出的相片十分震撼。这次,父亲总算有了真正属于他的相机。

悠悠岁月四十年,大江东去浪淘尽……遥想当年,年轻的父亲带着一轮圆月,驱赶众人的目光,沿着蜗牛爬过屋檐的痕迹,努力趟过一条条河流。他把老屋、炊烟,云江潮的呼唤,揉成一张张光影,写在黄昏的唇边。盛世中国的一沓沓相片,幻化成云江的帆影点点。改革开放四十年,我们过上了美好的生活;父亲这一代人,是改革开放四十年的见证人,正是他们这帮人的迎头赶上、勤勉好学,才会为我们后辈带来那么多闪烁的影像。